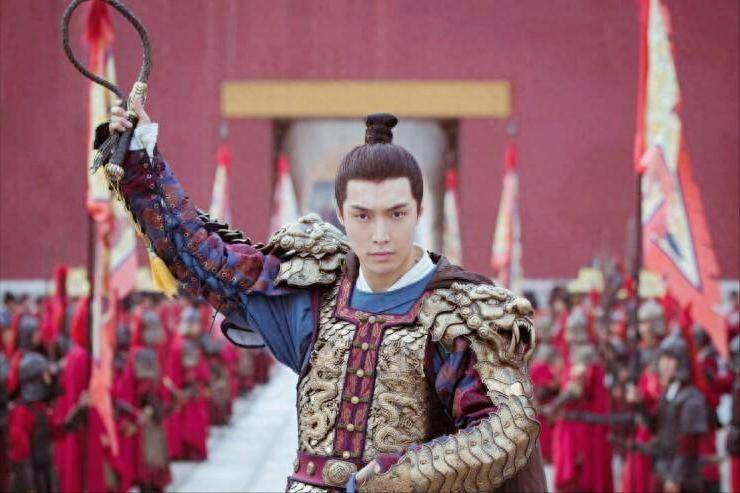

隋末天下大乱,烽火连天。就在这个人人自危的年代,李世民跟随父亲李渊,从晋阳起兵,一路势如破竹,攻下长安城,唐朝建立。

可以说,唐朝的基业,几乎一半以上是靠李世民的血与汗拼出来的。

可谁能想到,天下初定,父子之间的关系却迅速紧张起来。李世民并不满足于“秦王”“功臣”的身份,他要的,是那个最高的位置。

于是,历史上最著名的“玄武门之变”发生了,兄弟相残、骨肉成仇,最终李世民除掉太子李建成和齐王李元吉,逼得父亲李渊退位,自己成功登基。

在这个过程中,李渊难道看不出李世民的野心吗?一个父亲,真会对儿子心中所想一无所知?显然不可能。

李渊不笨,他心里比谁都清楚李世民的锋芒。那为什么他迟迟没有下手,反而眼睁睁看着儿子一步步坐上皇位?

答案其实只有一个,那就是李渊根本杀不了他。

一、李世民的开国地位

要说唐朝谁的功劳最大,恐怕不是坐在皇位上的李渊,而是他身边那个年轻的儿子李世民。

晋阳起兵是他出的主意,攻下长安是他带兵冲锋。随后薛仁杲、刘武周、窦建德、王世充这些地方割据的势力,一个个都倒在了李世民的铁骑之下。每一场关键的硬仗,几乎都有他的身影。

百姓们在谈论唐朝时,常常第一反应不是“高祖李渊”,而是“秦王李世民”。

换句话说,李渊虽然是名义上的开国皇帝,但在无数人心里,真正打下天下的,是李世民。

这就带来了一个严重的后果:如果李渊贸然动手杀了李世民,天下人会怎么看?

杀掉一个从战场上拼命打天下的功臣,还要是自己的亲儿子,这种事不但不容易收拾,反而可能直接动摇大唐的根基。

二、李世民不只是皇子

更要命的是,李世民不仅有军功,他手里还握着实权。

作为秦王,他的地位本就不低,皇帝亲封天策上将,兼中书令、雍州牧,在军中,他还是京师禁军的最高指挥。

这样的地位,已经不是“皇子”能形容的了,而是开国功臣与实权大臣的结合体。换句话说,大唐朝廷的权力网络,以他为中心在运转。

李渊要是真想杀他,不仅要冒天下之大不韪,更可能在动手的那一刻就引发叛乱。

三、李渊的制衡失败

李渊其实不是没想过办法,他也尝试过各种手段来制衡李世民。

比如,他先是干掉了李世民的智囊刘文静,接着,他大力培养李元吉,让这个小儿子多带兵打仗,希望能成长为李世民的对手。

甚至,他还把宗室子弟李神符、李孝恭送去领兵练权,寄望他们能独当一面。

就连瓦岗军悍将徐世绩,李渊都收为义子,改名李勣,好让他将来能牵制住李世民。

可以说,李渊把能想到的手段几乎都用上了。

但无奈的是,李世民实在太强。他不是靠父亲的庇护长大的,而是靠一次次刀尖上的胜利打出来的。

与之相比,李元吉们的成长太慢,甚至还没站稳脚跟,就被李世民彻底压制。

更讽刺的是,那些李渊想要用来制衡李世民的人,最后反而纷纷倒向了李世民。李神符、李孝恭、李勣,这些人都成了秦王的支持者。为什么?

因为他们看到了李渊的优柔寡断,李世民的果断有魄力。跟谁才能有前途,不是显而易见吗?

四、李世民的威望远超父亲

说到底,李渊能当皇帝,靠的是家族势力和时势机缘;而李世民能立于不败,靠的是真刀真枪拼来的声望。

这种差距,哪怕李渊真下诏要杀他,也未必有人愿意替他执行。毕竟在将士们心里,李世民才是那个能带他们赢得未来的人。

所以,李渊其实很清楚,能压得住最好,压不住,那就只能眼睁睁看着儿子一步步走到自己头上。

历史的结局大家都知道,玄武门血战之后,李世民成为太子,几个月后李渊禅位,李世民登基,成为了千古明君唐太宗。

有人说李渊是心太软,其实不尽然,他不是不想杀,而是杀不了。

因为他面对的,不只是一个野心勃勃的儿子,而是一个功劳赫赫、声望如日中天、权势滔天的秦王。

李渊也许早就明白,这个儿子迟早会走到最高的位置。与其铤而走险,不如保全自己和大唐的局势。

在明朝历史上,提起那些让人意难平的人物,于谦一定榜上有名。许多人替他惋惜,觉得这个坚守北平、拯救社稷的忠臣,不该死在朱祁镇的刀下。

但换个角度,如果从朱祁镇本人的立场去看,再他复位后,于谦几乎是必须清除的隐患。

一、土木堡之变

1449年,年轻的朱祁镇亲征瓦剌,结果二十万大军全军覆没,自己也被俘虏。消息传回北京,举国震动。就在所有人不知所措时,于谦站了出来。

他一方面迅速调集勤王兵,布防京城,在九门之外摆下22万大军,还配备火器数十万。

另一方面,他与孙太后合谋,让朱祁钰从监国迅速升级为皇帝,景泰政权不到一个月便稳稳落地。

也就是说,在朱祁镇还在瓦剌大营发愁如何回家时,他在大明的“皇帝身份”已经被废掉了。这一切,是于谦策划推动的。

从这一刻开始,于谦对朱祁镇来说,不再只是大臣,而是亲手把他推下皇位的“罪魁祸首”。

二、京师保卫战

当瓦剌人押着朱祁镇来到北京城下时,他们以为这是制胜的筹码,毕竟手里有明朝的皇帝。

可于谦却冷冷一挥手,下令火炮齐发,轰得也先措手不及。

据记载,光彰义门一役就消耗火药二十万斤。于谦完全无视朱祁镇的安危,大炮轰得离俘虏营地不远。

从国家的角度,这是大义,是冷静果断的军事决策;但从朱祁镇个人的角度,这就是致命的羞辱:自己还活着,却成了“可以牺牲掉的皇帝”。

想象一下,当年在瓦剌军营里,朱祁镇该是多么心寒?

三、支持朱祁钰废立太子

景泰三年,朱祁钰想废掉朱祁镇之子朱见深,改立自己的亲儿子。朝堂争议很大,所有人都看着于谦的态度。

结果,于谦只轻飘飘说了一句:“此乃陛下家事。”这等于赤裸裸地表态支持景泰帝换太子。

对于朱祁镇而言,这一刀比大炮更狠,不仅自己被逼做太上皇,连儿子的皇位继承权都要被砍掉,而于谦就是推手之一。

于是,历史留下了这样一个悖论,于谦的所有选择,从国家大义上看或许正确,但放在朱祁镇个人角度,都是一次次的背叛和羞辱。

四、夺门之变之后的清算

1457年,石亨、徐有贞、太监曹吉祥等人发动“夺门之变”,朱祁镇重回皇位。

他心里最清楚,阻挡自己复辟的不是别人,正是那个当年“立弟废兄、炮轰太上皇、支持废储”的于谦。

所以,在重新掌权的第一时间,朱祁镇就以“谋为不轨,迎立外藩”的罪名将于谦处死。

无论历史怎样评判,这在后人看来,既是清算旧怨,也是巩固皇权的必要举措。

于谦是明朝少有的真正忠臣,他守住了北京,保住了大明江山。

但在朱祁镇的眼中,于谦却是那个抛弃自己、剥夺皇位、甚至威胁皇权的政敌。

忠臣与君王的立场彻底错位,于谦的死,从国家层面看是悲剧,从权力逻辑看却是必然。