© TAL

我们将书院营造作为激活社区文化的契机,通过提案修补城市现有的空间环境,同时把周边有价值的文化脉络梳理、显影出来,希望能‘滋养’未来这片城区,以两个新学校的建筑设计来编织更理想的城市空间和更丰富的城市生活。”

孟岩

▲项目鸟瞰© TAL

▲围屋学社鸟瞰© TAL

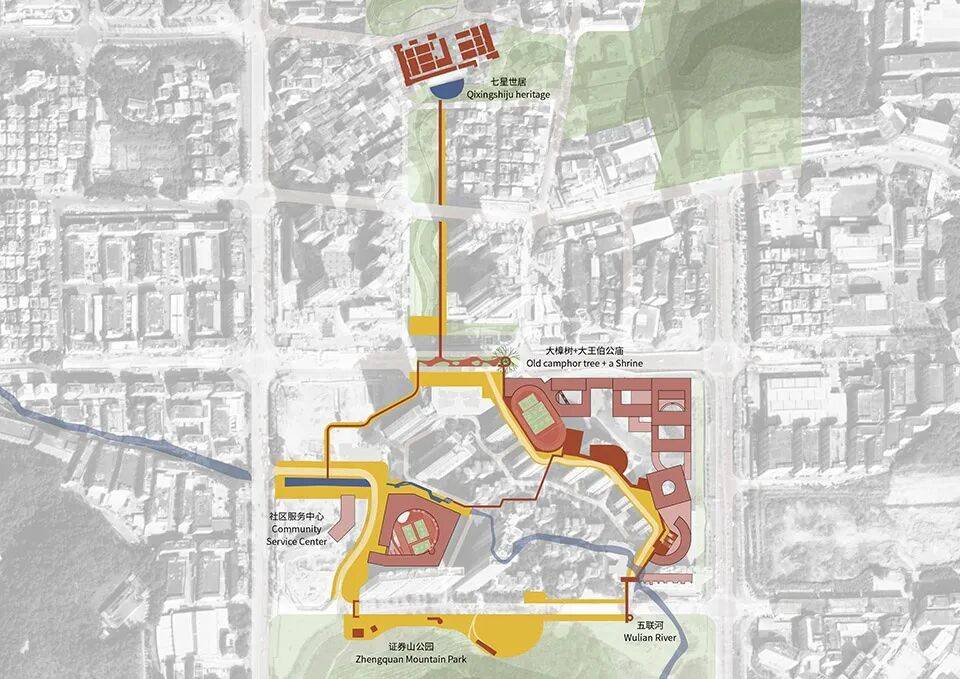

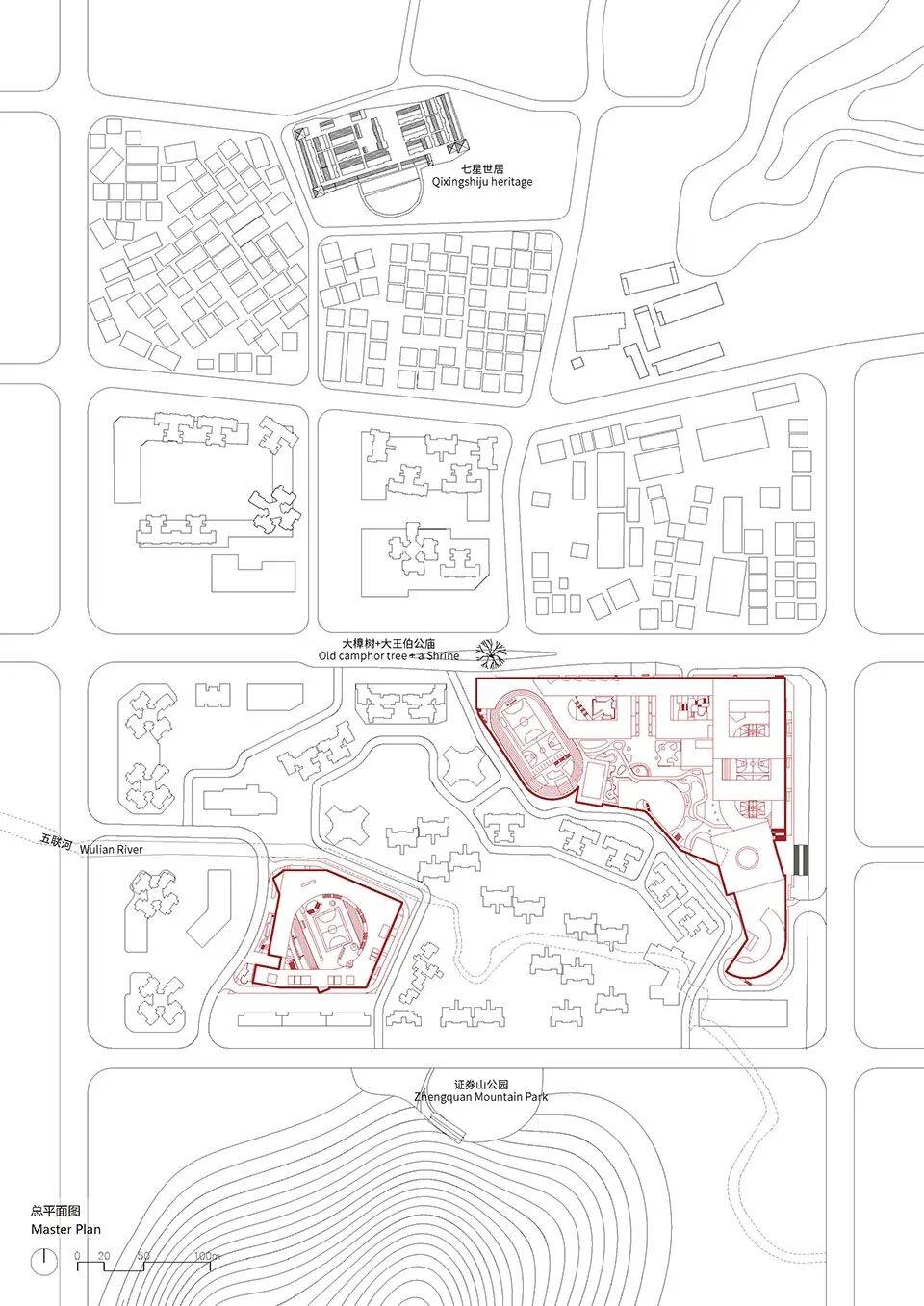

地块上分布着住宅、工业园区和城中村,村口一棵百岁大榕树下的大王伯公庙至今香火不断,北侧几百米处有客家围屋七星世居,南北两山一树形成一条微弱的城市自然文脉。东北角围龙书院(中小学)紧邻城市干道,西南的围屋学社(小学)有小河流过,中间有一个高层住宅小区。

▲设计分析© URBANUS都市实践

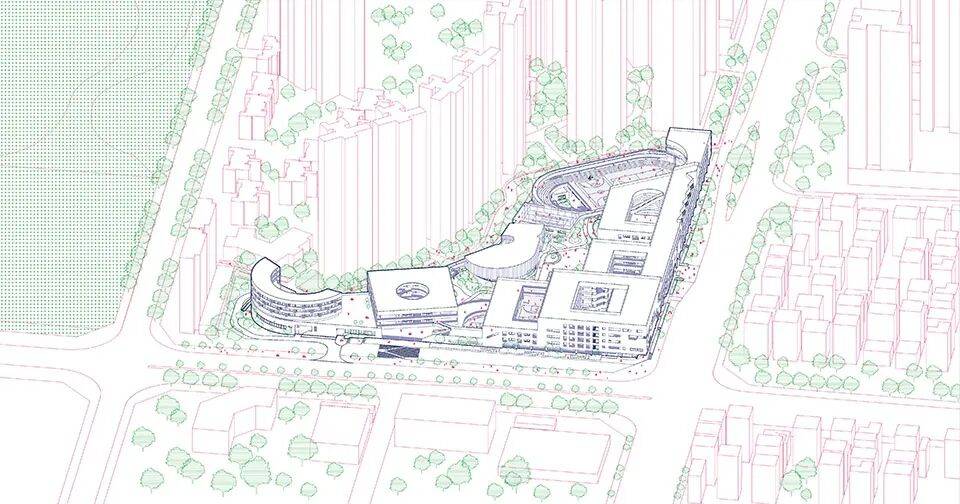

▲围龙书院轴测鸟瞰© URBANUS都市实践

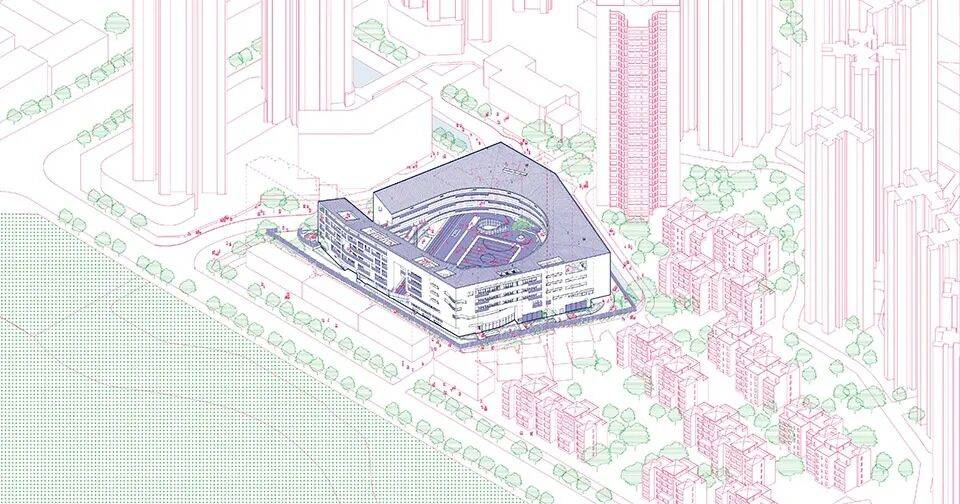

▲围屋学社轴测鸟瞰© URBANUS都市实践

▲围龙书院屋顶局部鸟瞰© TAL

▲围龙书院街景© TAL

客家文化里核心聚落形态——围屋,具有强烈的领域感和丰富的院落空间,我们从这一传统建制中汲取灵感,用现代建筑语言重新诠释围屋的空间逻辑,希望探索基于地域类型研究的场所营造,重塑校园边界,实现书院的社区共享,并探讨系统性创新的公共空间管理策略。

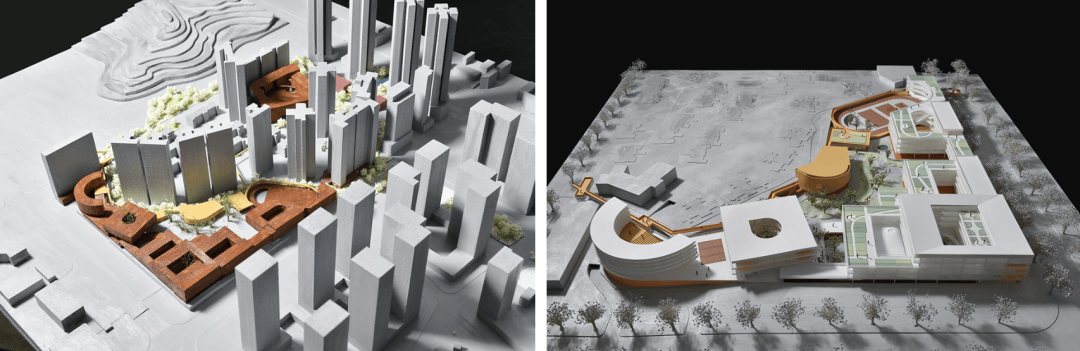

▲模型© URBANUS都市实践

▲围龙书院室外操场局部鸟瞰© TAL

▲围龙书院小学部风雨操场© TAL

▲围龙书院内院© TAL

▲围龙书院宿舍屋顶平台© TAL

▲围龙书院小学低年级内院© TAL

▲围龙书院小学低年级走廊© TAL

▲围龙书院小学中年级内院© TAL

▲围龙书院中学部内院© TAL

▲围龙书院游泳馆与报告厅之间的架空空间© TAL

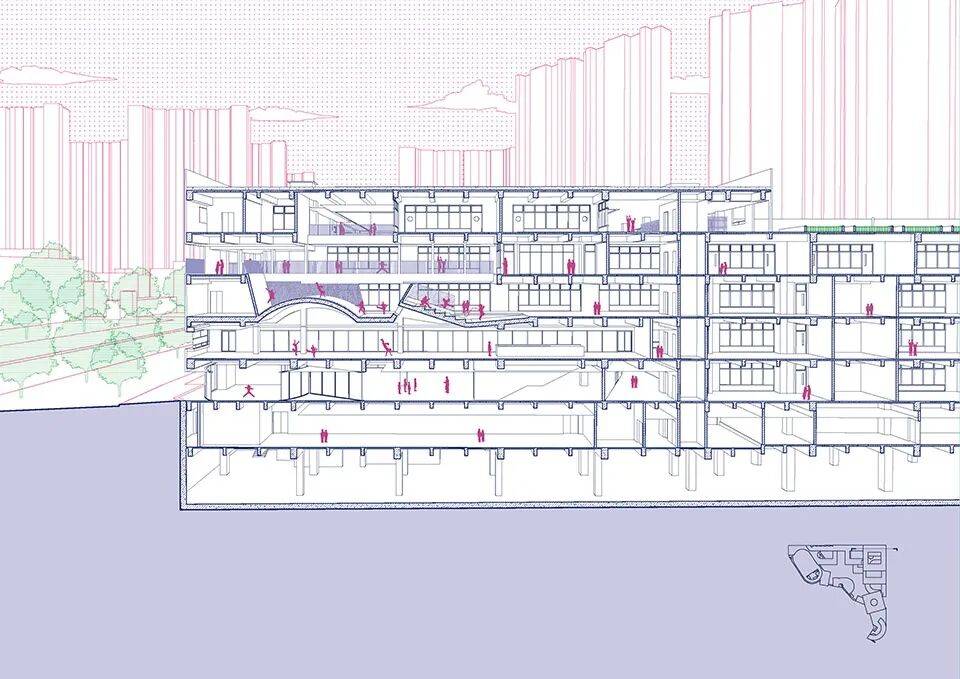

围龙书院以客家围屋式的连续水平体量回应周边城市的超大 尺度和过度垂直性。通过基地边界密度的叠加,营造围合的书院体量,给学校内部让出了岭南园林般丰富的庭园空间。沿场地边界共享功能空间、在首层对城市开放骑楼街道界面以及向社区开放廊道,形成了学校与社区交互的复合界面。设计创造性地提出“书院单元+游廊聚落”的空间模式,将传统围屋的院落体系解构为几个独立书院单元,对应不同学段的教学需求。低年级书院以圆形的坡道环路与趣味性空间激发探索欲望;中年级书院通过开阔的拼色运动庭院鼓励活泼自由的奔跑; 高年级书院则是通过静谧的庭院与植被,营造专注与交流并重的学习氛围。

▲围龙书院轴测图© URBANUS都市实践

▲围屋学社内院© TAL

▲围屋学社内院–二层操场© TAL

▲围屋学社二层操场© TAL

▲围屋学社二层操场天窗© TAL

▲围屋学社通向二层操场楼梯© TAL

▲围屋学社次入口台阶© TAL

▲围屋学社西侧楼梯间© TAL

▲风雨操场© URBANUS

▲负一层舞蹈教室© TAL

▲五层东侧美术教室© TAL

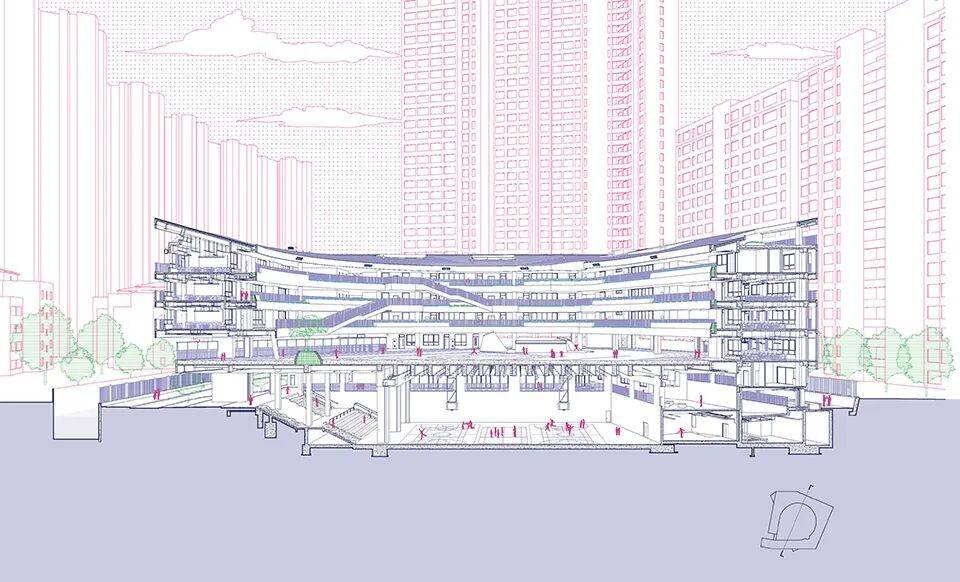

围屋学社场地形状不规则且周边高楼环伺,外折内圆的平面形态将基地使用最大化,设计策略回应高密度环境的同时,力图缝合碎片化的空间肌理并重新植入社区的文化与精神性内核。在强调上部围合的同时,将学校与社区可共享的文体功能置于底层。中心大面积的运动场可为社区提供大型活动的舞台空间,增强社区凝聚力。建筑语言从客家民居中汲取灵感,结合本地气候与学校的功能需求,多元的立面语汇回应了高密度校舍在遮阳、通风以及私密性与开放性等方面的问题。

▲围屋学社轴测图© URBANUS都市实践

▲围屋学社内院夜景© TAL

▲围屋学社夜景鸟瞰© TAL

▲街区夜景鸟瞰© TAL

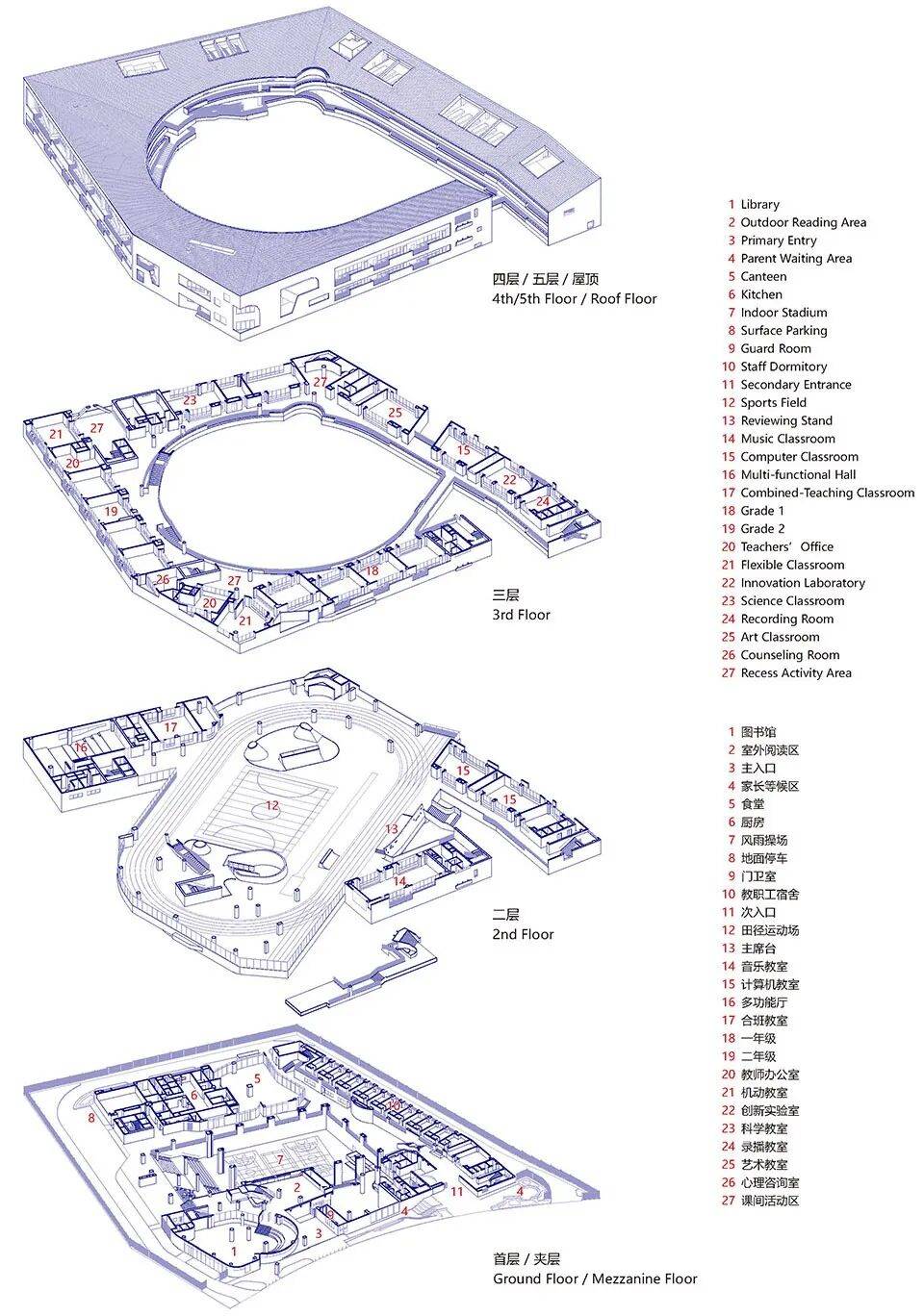

项目图纸

▲总平面图© URBANUS都市实践

▲围龙书院剖透视© URBANUS都市实践

▲围屋学社剖透视© URBANUS都市实践

建设单位:深圳市龙岗区建筑工务署

设计:URBANUS都市实践

项目地点:深圳市龙岗区龙岗街道五联社区

设计时间:2021-2022

建设时间:2022-2024

主持建筑师:孟岩 文汀

提案阶段设计团队:孙鹏程 黄佳鸿 张超贤

投标阶段设计团队:黄佳鸿 张超贤 曾怡 于世垚 朱宏瑞 廖国通 翁华 周樾融 高云睿 宋宝林 孙佳伟 陈婧 | 龚一丹(社区营造)| 马曦滢 蒲瑾燕(景观) | 陈以宁 张慧 张心愉(实习生)

摄影师:TAL