写在前面

广州滨江天地根植于一段始于1914年的深厚工业历史。作为中国现代造船业的先驱,这片土地见证了广州工业文明的完整脉络。2023年,广亩受业主委托进行广州滨江天地街区风貌整体设计及滨水公园段更新,以激发社区活力,满足市民对生活品质与精神归属的进阶需求。从工业生产岸线转变为与城市生活深度交融的公共文化滨水空间,以此回应大湾区城市更新中工业历史与生态人文协同发展的命题。

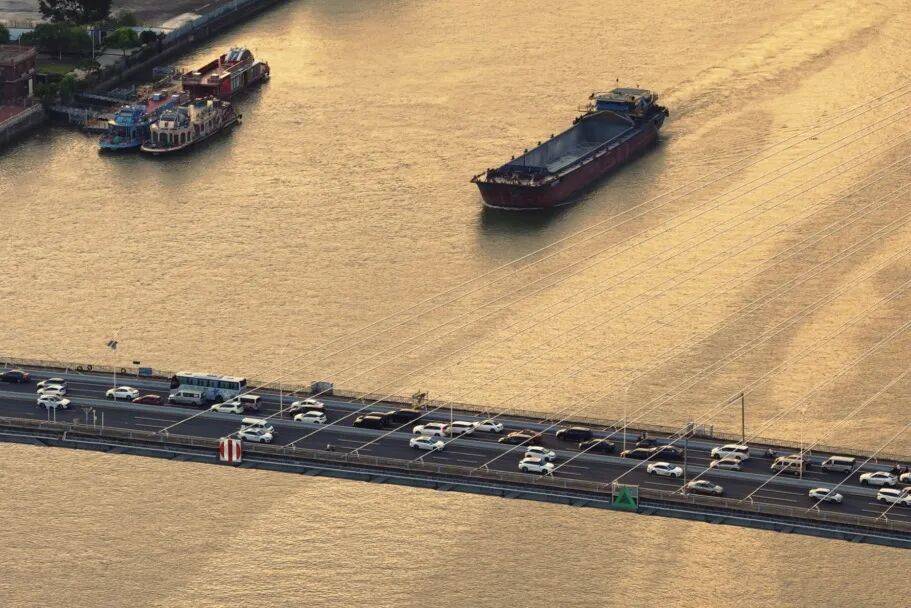

珠江之上,船只穿梭如昨,广船厂的工业记忆在水波中永续。

从工业遗址到生活水岸的更新之路

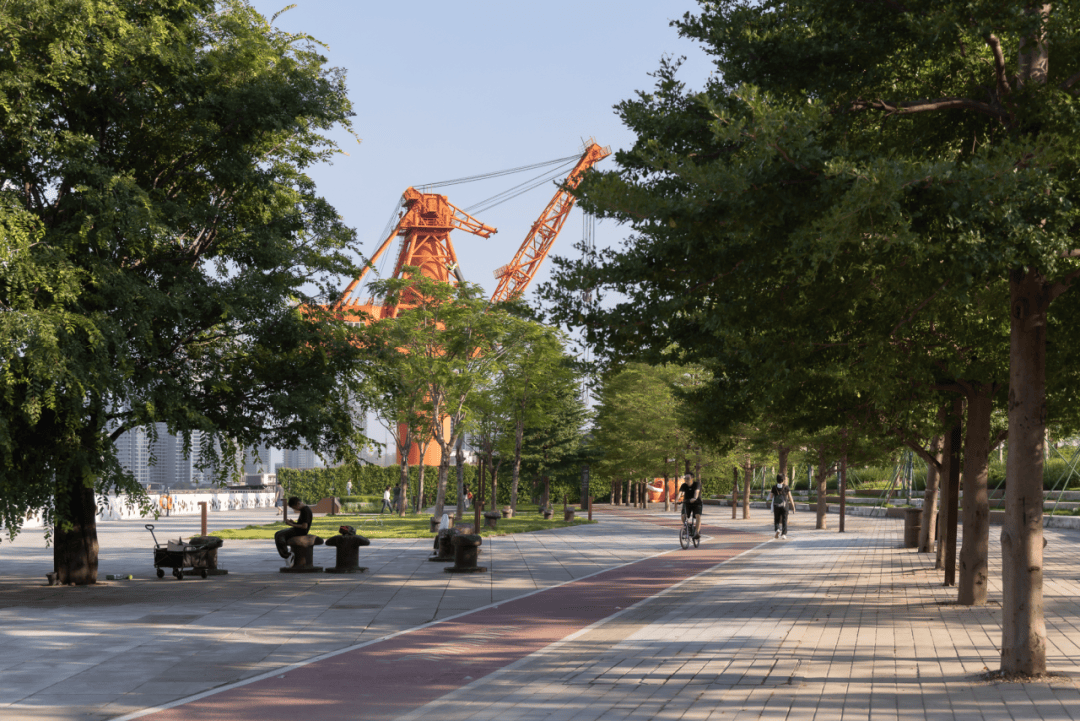

历史并非被静态封存,而是通过“新旧对话”的设计哲学被重新激活。保留场地的历史痕迹,让锈蚀的工业元素有机嵌入新的公共空间序列,以此创造出独特的时空层叠体验,使厚重的工业记忆得以在当代城市语境中延续,让市民在漫步、休憩之间,能直观感知从宏大工业叙事到细腻日常生活的情感动线,从而完成一次深度的场所阅读。

保留船厂工业遗存,以锈蚀的工业构件唤起场地记忆。

1914年,广南船坞正式开工建坞(左);1954年,“广州造船厂”正式成立(右)

厚重的工业记忆在当代城市语境中延续,重塑场地的认同感与叙事性。

以珠江后航道滨水岸线为载体,在传承场地工业基因的同时,我们植入弹性慢跑系统,构建多层次滨水界面,使单一的造船生产区蜕变为流动的城市客厅,让历史记忆对话城市发展,联动教育、居住、商业等板块,催化滨水空间与都市生活,为超大城市滨江工业遗存再生提供可复制的可持续性发展范式。新旧时空在此叠合,机械轰鸣被江风鸟鸣替代,工业遗产转化为城市文化容器,见证着珠江沿岸从工业遗址生产岸线向生活水岸的历史性转型。

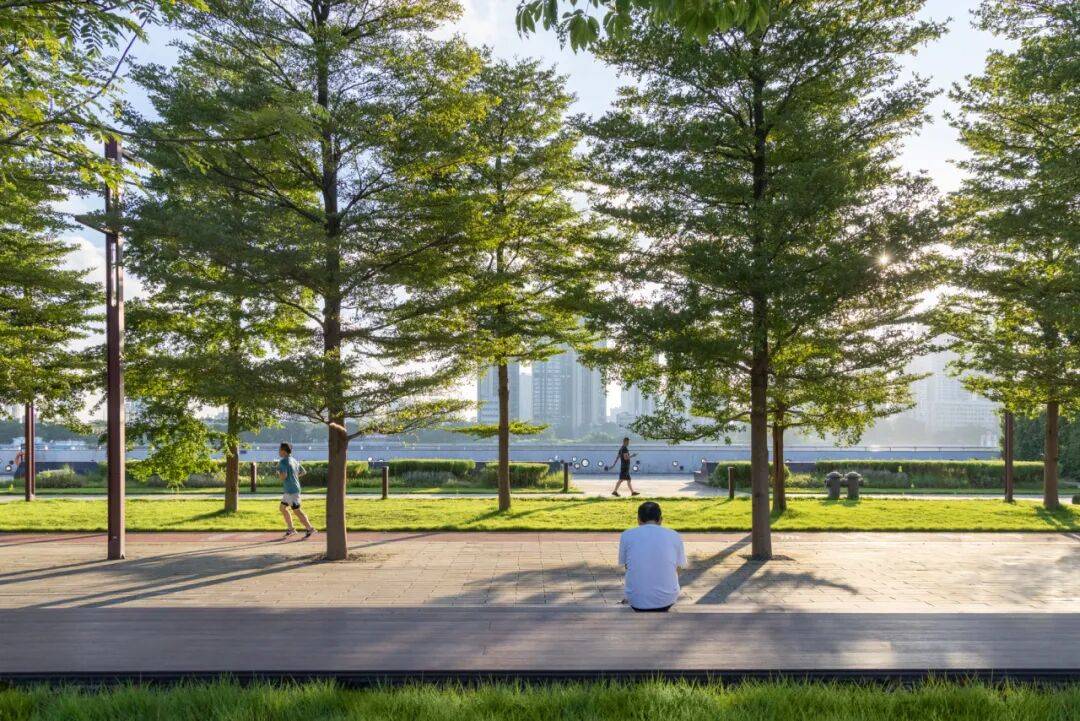

滨水跑道的嵌入,为市民的健康生活赋能,开启了场地的活力新篇。

滨河栏杆增加石材压顶及扶手,并进行整体亮化设计,提升了滨水空间的夜间安全性、可达性及漫步氛围。

乔木群落间有机散布休憩座凳,将休憩功能自然融入其中。通过局部抬升地形,形成复合功能的花坛,林荫交织,打造沉浸式的共享“户外剧场”。树阵广场林下的互动秋千装置,以趣味性激发停留与交往。

林下空间通过树阵与台地座椅的简洁几何语言,构建出舒适的林下生活剧场。

增加公共互动设施, 提升场地停留时间。

依据周边社区需求,场地内有机植入儿童活动区、多功能运动空间、林下树阵广场及滨江咖啡馆等多样化场所,并与毗邻街区的商业、教育、文创功能紧密联动,共同构筑一个充满活力、服务公众的滨水生活廊道。从工业基因中汲取灵感,保留场地内船坞抽象转译形成的独特色游戏地形。我们将原有的沙池升级为安全、明亮的彩色沥青铺装区域,并增设游乐器械,显著提升了场地的视觉趣味性与游戏丰富度。空间周边精心配置丰富的植物,设置科普标识牌,将游戏场延伸为自然的认知课堂。

儿童活动场提升前(左),儿童活动场提升后(右)

将植物认知融入游戏场域,让孩子们在触摸与观察中亲近自然,实现寓教于乐的沉浸式探索。

运动场地聚焦于构建全龄化与复合型的社区活力聚点。篮球场周边拓展出开阔的林下活动区,以丰富的林冠线形成自然围合。场地置入极限运动空间,满足青少年群体的运动需求。整体布局兼顾人性化关怀,通过增植特色遮荫乔木与设置林下休息座椅,为运动者创造了舒适的休憩环境,营造出一个在自然中运动、于绿荫下交流的社区乐活场景。

提升后的篮球场成为凝聚人气的社交磁场。

将原先的羽毛球场优化为吸引更多人的全龄活动空间。

弹性活动空间满足全龄活动与休憩看护,让有限场地产生无限活力。

整个滨水空间以连续的慢行步道为骨架,串联滨水视野,并通过雕塑旱喷广场等强化城市交口界面。极具艺术张力的红色雕塑结合雾森水景,自街道视角便成为无可争议的视觉焦点,吸引公众来到广场走向水岸,使滨水活力真正向内渗透、蔓延,实现了从都市烟火到滨水休闲的优雅过渡与空间叙事。

刚进入街区,远远就望见端头的红色雕塑,策略性地引导并汇聚人流。

织补城市肌理,激活街区新生

广州滨江天地将街区风貌设计视为联动滨水公园与城市腹地的关键纽带。为破解滨水空间与内部功能板块常见的割裂问题,以通向街区的地铁站为起点,出站口同系列红色雕塑呼应街区端头,打造渗透共生、活力连贯的街区。

红色雕塑与绿岛构成出站第一印象,以强烈的视觉艺术快速完成到访者的情绪转换。

通过一系列精细化、人性化的设计介入,重塑街道界面、整合慢行网络与街角节点,策略性地串联起幼儿园、商业界面、居住社区及交通枢纽,将孤立的功能点编织为一个有机的整体,系统性地提升街区场所品质,激发街区持续活力,营造一个安全、便捷且充满人文关怀的友好型街区。

地面以充满童趣与艺术感的涂鸦活化步行界面,有效引导人流并划定活动区域。

街区设计前(左),街区整体设计后(右)

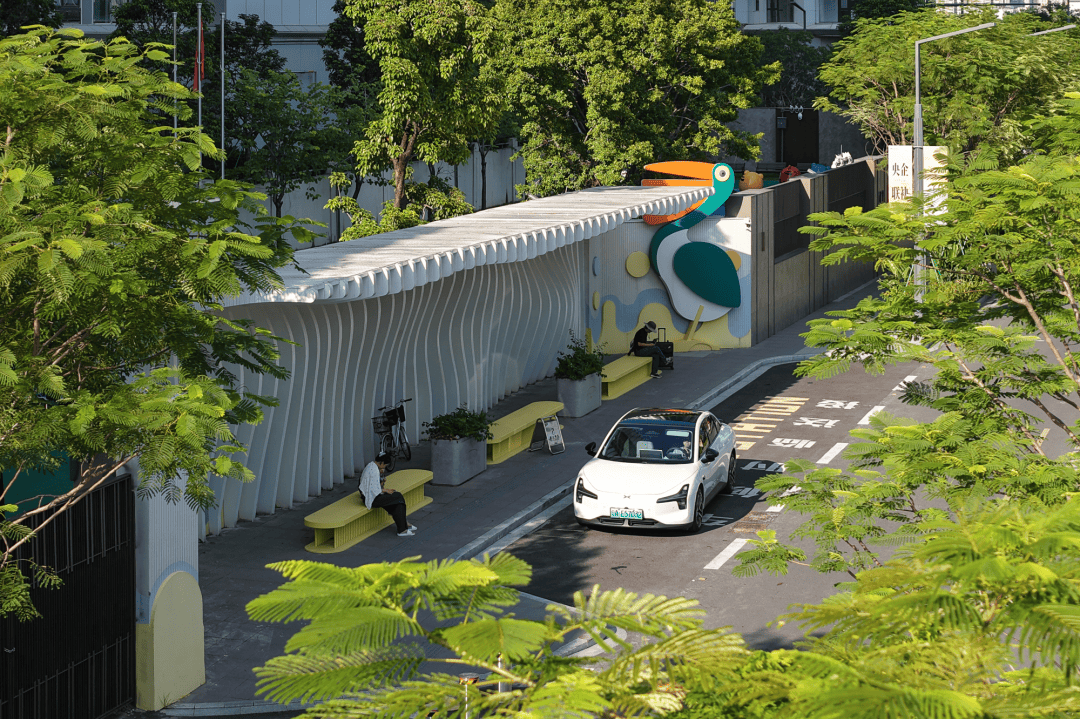

幼儿园区域则重点打造安全的接送环境,通过设置清晰的临时候车区、结合导视系统与休憩设施,有效疏导人流,化解高峰时段的拥堵压力。

通过系统性的设计语言营造出安全、友好且富有整体感的街区氛围,打造和谐统一的街区界面。

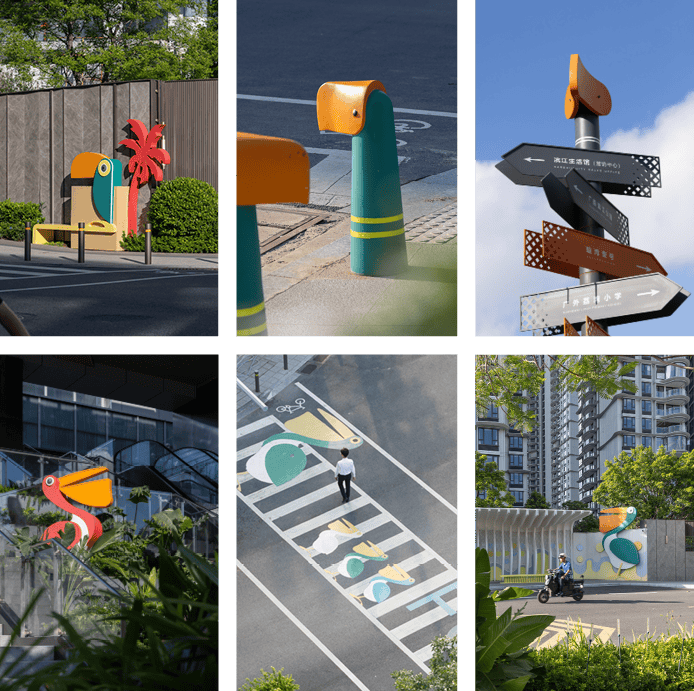

立足广州美食文化,以本土鹈鹕的萌态食性与城市食俗共鸣为切入点,将城市"吃货"属性与鹈鹕形态深度绑定,通过生物特征与文化意象的跨维转译,首创研发鹈鹕ip形象,构建具有在地认同感的城市记忆载体。

原创的鹈鹕ip形象与坐凳,指示牌,地面涂鸦,车挡,雕塑等相结合。

鹈鹕IP被巧妙融入商业界面的营造,成为统一的视觉叙事线索,以打造一个温馨且极具辨识度的商业生活场。IP元素带来故事性与趣味感,绿植的自然生机与外摆区的休闲功能鼓励人们停留、社交。最终,一个既开放包容又充满温情体验的商业氛围油然而生,成为吸引人们日常到访的活力点。

将冰冷的消费空间转化为充满吸引力的社交目的地。

广州滨江天地以人性化设计回应了公众对美好生活的向往,通过滨水空间的更新及活力街区的营造,显著提升了城市温度及归属感。未来这里将持续为珠江沿岸乃至更多城市更新注入活力,推动城市空间治理从单一转向更加注重人文关怀、生态可持续与社区营造的综合价值创造。

项目信息

项目名称:广州滨江天地

项目位置:中国,广州

景观面积:50778m

滨水公园段更新及街区整体设计:广亩景观

项目总控:张灼

设计总监:高芳、张晟慧

设计团队:王雨清、罗嘉欣、罗阿里、密铮、广亩方案设计团队、广亩研发团队

施工图设计:朱海明、白延红

广亩施工图设计团队植物设计:江玲玲、广亩植物设计团队

水电结构:宋旭阳、任立

业主单位:广州瑞凌实业发展有限公司

业主团队:周才贵、曾博、邵芹英、刘诗慧、邹、陈富泳、杨敏、刘胤

更新前公园段景观设计:swa

摄影机构:IAM岸木摄影