| 527801728 | 2025-10-16 13:16 |

|

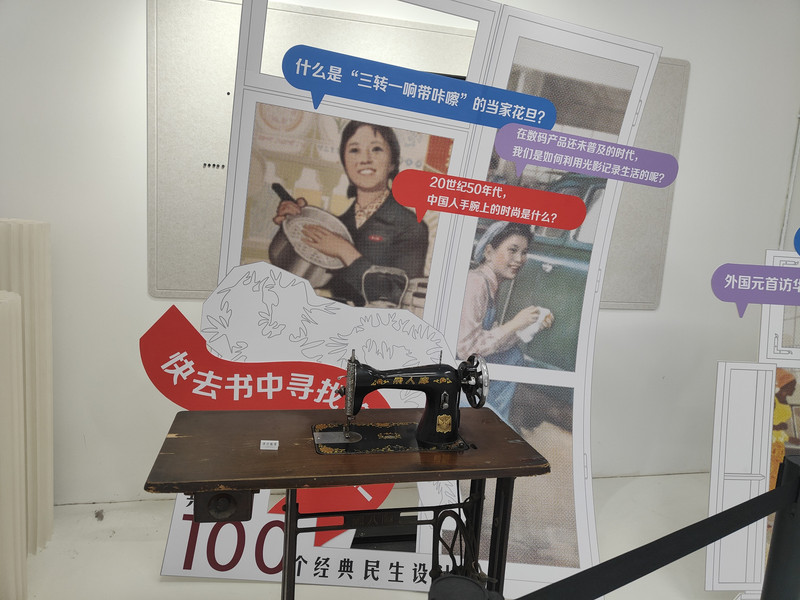

★旅游地点:无锡周新里文化街区 从博物院出来,在对面的购物中心吃了一顿迟来的午餐,自然不可能再排着长队进博物院,所以我们就另找了一个都没去过的地方——周新里。作为清名桥、荣巷之后打造的第三片文化街区,周新里因为清末沪上“钢铁大王”周舜卿而被世人铭记。 走到周新里街口的牌坊,这里张灯结彩的样子,说明年味儿还挺浓。不过看着很冷清,似乎没有什么游客。入口处的街巷,看起来都是老镇新建,没有什么古韵。右侧的一座桥也很现代化,中间陈列了周新里改造前的旧照片。 我们沿河的街道往东行,直走到京堂桥附近,才感受到这里是一座具有百年历史的古镇。它始建于1902年,由无锡籍民族实业家、“煤铁大王”周舜卿一手创建,同时也是无锡第一家机械缫丝厂即裕昌丝厂的所在地。 桥畔有一座不算太大的广场,西边是一座戏台,看着像是新建的。广场的北侧,是张卓仁旧居,始建于上世纪二十年代,坐北朝南,是一座中西结合的洋楼建筑,面阔三间。不过今天大门紧闭,也不知道里面是什么模样。 张卓仁,字宗岳,十二岁前往上海谋生,开设铁铺,创办张顺泰铁行,1914年任上海铁业公会理事长,人称铁业大王。1915年创办协记远洋运输公司,经营南洋、日本等地的运输业务。新中国成立后,这里曾是乡文化站、广播站所在地。 京堂桥是一座单孔石拱桥,建于清宣统元年,由清授四品京堂周舜卿出资建造,南北向横跨梁塘河。不过原来的古桥在上世纪八十年代被拆除了,现在我们看到的是后来建造的,已经改成了三孔桥。不过看着倒还是有些年头的样子,可能桥身的各部位也是用收集来的旧石砌成的。 过了桥,这里大概就是周新里还保存着的古民居了。桥头的南新楼是一幢木结构的二层矮脚楼,这是当时周新里最大的老字号茶楼,今天并不开放,不知道现在是否还作茶楼运营。 南新楼往北,就是一条老街,两侧的民居基本还保持着原来的模样,门板好像重新上过漆。街道不长,大概一百米左右的样子,不过十来间门面,看起来像是晚清至民国时期的建筑风格。 沿河道一路往西,看到有一幢京堂第,大门紧锁,门口也没有介绍,看门槛的高度,主人应该是有官身的,可能这里就是周舜卿故居。 周舜卿1852年生于周新里,十六岁前往上海,从学徒做起,到1900年就已经成了身家亿万的巨富。他衣锦还乡后,在家乡购置了一百多亩土地,把这里打造成了一座小镇,命名周新镇。他是话剧《雷雨》中周朴园的原型,可见当时周舜卿在事业上有多么成功。 周新剧场就是裕昌丝厂的旧址,始建于1904年,当时投资纹银8万两,购置了意大利式旧缫丝车96台,后来发展到330台,产品“金鱼牌”优质丝主销法国。全盛时期,工厂有720名工人。 旁边还有一台缫丝的设备,大概说是缫丝车吧。不过看它们被放在露天日晒雨淋的,也许是一件复制品。 转过去是周新剧场的正门,里面还有个展览“穿越时光:共和国民生设计的记忆与梦想”跨年展,主要通过《共和国100个经典民生设计》这本书籍,介绍我们日常生活的经典设计。展区主要分成三块,核心展区“共和国民生设计史”,介绍建国以来民生设计的演变。影音室“回忆空间”,循环放映着视听资料。旧时光展陈室“还原家居装饰空间”,除了图文资料,还有一些以前的旧物,有的东西我小时候还见过的,有的东西大概是我们父辈们使用过的。 旁边有一块不算太大的空地,因为缫丝厂被命名为缫丝广场。旁边的店铺设计很具现代感,旅美画家Decue Wu于2024年为周新里创作了全新定制化系列,我们原本以为会有一场展览,不过寻找以后发现只是在建筑中的插画艺术装置。 没用太长的时间,我们就已经逛完了这个历史街区,老建筑基本上集体在北岸,三座名人故居都没有开放。 自由行:无锡周新里文化街区 2月初春                                    |

|