| huozm32831 | 2025-10-18 15:39 |

|

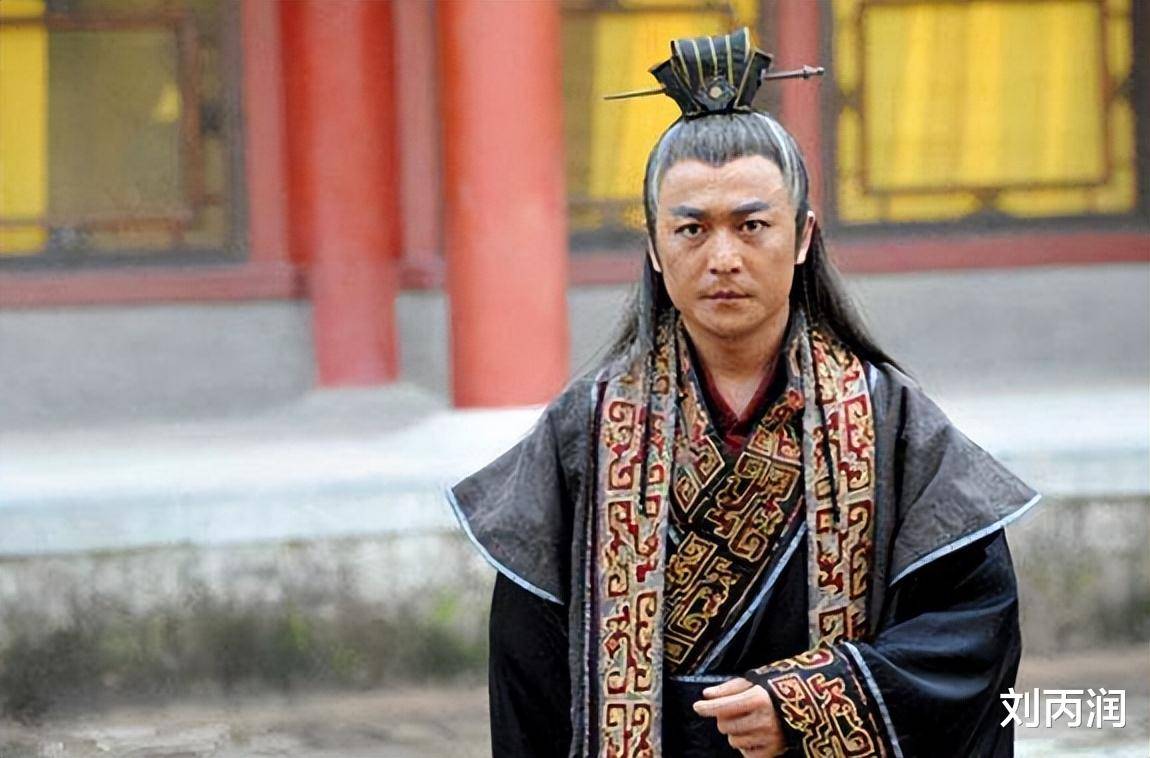

魏忠贤,这个历史人物,一直被认为是中国古代历史上最大的奸臣之一。然而,近年来,一些史学家提出了不同的观点,他们认为,魏忠贤或许没有我们想象中的那么坏,甚至在某些方面,他的行为可能有其复杂的背景。那么,魏忠贤到底是怎样的一个人呢?为什么他的死竟然与大明帝国的衰亡紧密相关?  首先,魏忠贤的掌权之路十分曲折。最开始,他并非出身高贵,而是因为赌博而败光了家产,甚至一度将自己的女儿卖掉。这样的做法看似荒唐,却恰恰反映了魏忠贤的决绝和无所畏惧。经过一系列的变故后,魏忠贤成为了太监,并因某些巧合被天启皇帝所宠信,逐步获得了权力。  魏忠贤的权力来源有其特殊性,尤其是在财富和后宫子嗣方面,他几乎达到了贪得无厌的程度。当时,魏忠贤手下有大量亲信,甚至被称为“九千岁”,这一称号几乎是对皇帝的戏谑——他几乎仅次于皇帝,掌控了大明帝国的实权。即便如此,魏忠贤并没有收敛贪欲,反而将大明帝国的官员腐化得更加严重。举个例子,许多官员通过行贿才能获得职位,而这些贿赂金钱最终又被魏忠贤收进了自己的口袋。这个过程不仅使得权力更加腐化,也导致了百姓的疾苦。  更为严重的是,魏忠贤虽然没有直接侵害普通百姓,但他却纵容手下的贪官污吏大肆搜刮民财,民众生活困苦,民怨沸腾。与此同时,魏忠贤也投入大量资金以巩固边防,任用像袁崇焕这样的将领,帮助防守大明边疆。这些投资使得大明在边境战争中取得了一些胜利,但魏忠贤死后,这些成果也迅速丧失。  然而,魏忠贤的死并未能挽救大明的命运,反而加剧了帝国的衰退。崇祯皇帝继位后,最初清除了魏忠贤,但随之而来的是权力的真空,东林党的崛起。这些自诩为“儒生”的人表面上呼喊着维护道德与秩序,实际上却因内斗不休、务虚不实,使得整个国家陷入了更深的困境。东林党与魏忠贤之间的直接矛盾,也让他们在权力斗争中形成了相互的敌对关系,而这一切都没有为百姓带来好处。  随着东林党的掌权,朝廷更加腐化,民众的负担加重。许多富商和权贵通过各种手段逃避了税收,使得国家的财政状况不断恶化。在明朝的末期,尽管国家仍有一定的财富,但大部分金钱都被少数商人和官员所占据,百姓依旧困苦,而朝廷却毫无作为。  崇祯皇帝最终发现国家财政困境时,曾要求大臣们提供银子以应对危机。然而,当他试图寻求帮助时,竟然发现许多官员手中仍藏有大量银子,甚至在明朝灭亡后,才将这些财富交出。这个行为的背后,反映出当时的官员对国家命运的漠视,他们的自私与腐化直接导致了帝国的灭亡。  总的来说,魏忠贤虽不算彻底的恶人,但他的贪婪和对权力的无底线追求,确实让他成为了大明历史上一个负面的标杆。而崇祯皇帝继位后,未能填补魏忠贤留下的权力真空,反而让东林党等腐化势力趁机崛起,也让大明帝国陷入了无法回头的困境。因此,魏忠贤的死亡并非导致明朝灭亡的直接原因,而是一个历史的转折点,标志着帝国内部权力斗争的加剧,最终导致了国家的崩溃。  |

|