| huozm32831 | 2025-10-20 11:26 |

|

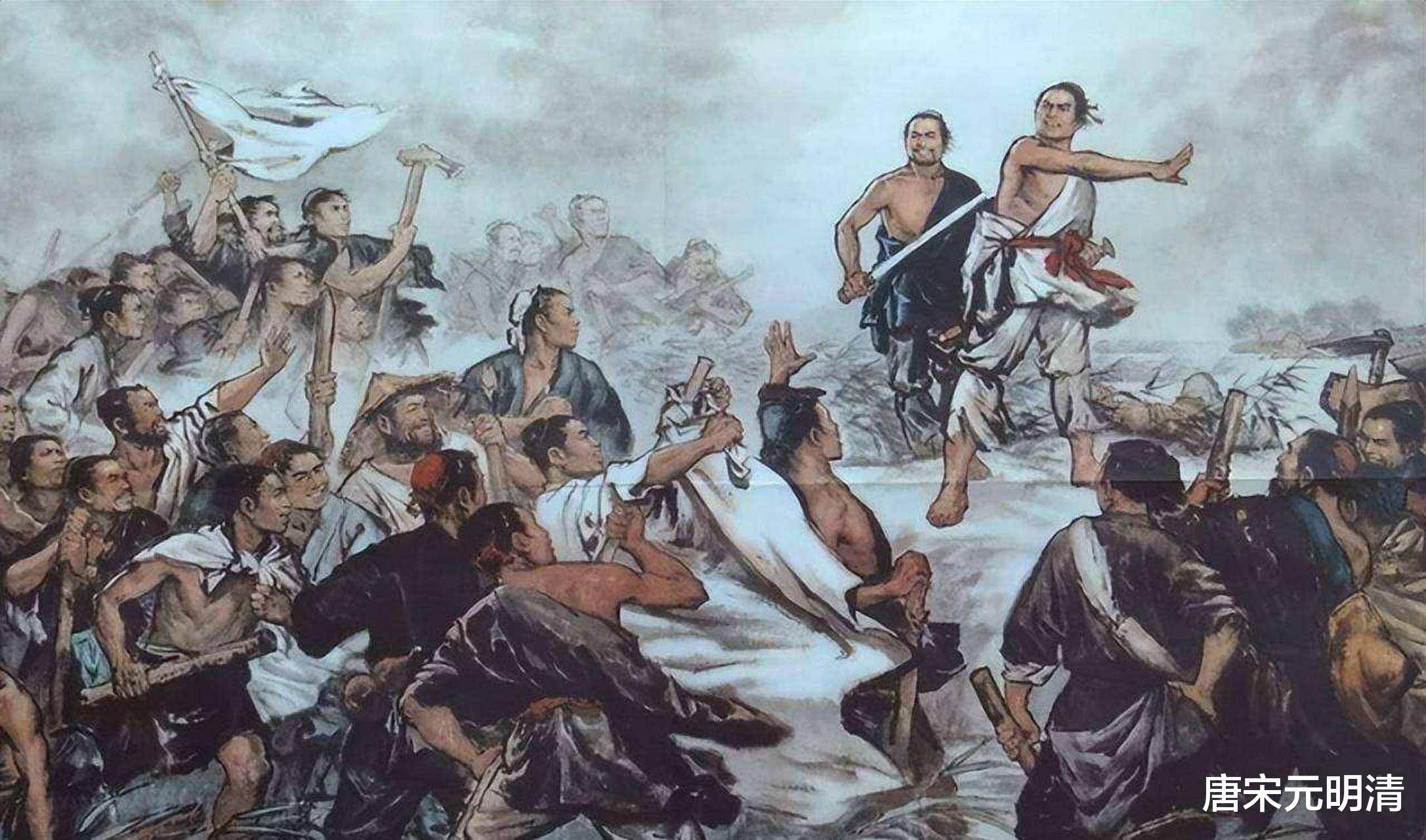

开国皇帝通常是指建立一个新朝代的第一位皇帝,像秦始皇嬴政、汉太祖刘邦、唐高祖李渊、宋太祖赵匡胤、明太祖朱元璋等人。这些人,除秦始皇外,大多数都是亲自上阵打仗,历经艰险,靠自己的能力和勇气建立了自己的帝国。那么,为什么这些开国皇帝都要亲自带兵打仗呢?难道指挥战争不可以坐镇后方吗?  古代战争是一项持续时间很长的活动,不是几天就能结束的,通常从大军出发到最终取得胜利,可能需要数年时间。而在通讯技术非常落后的情况下,如果皇帝不亲自指挥,战争中的指挥权容易被前线的将领掌控,结果可能导致战争失控。因此,皇帝必须亲自上阵,确保战争的主动权和最终的胜利。  除了战争的长时间跨度外,开国皇帝的地位通常并不高,合法性也较低。大多数时候,他们都是通过反叛和战争获得权力,因此在建国初期,常常面临来自自己手下将领的挑战。比如刘邦,起初只是一个小亭长,但在逐渐壮大后,他的手下有不少人出身比他高。而刘邦能压制这些人,主要依靠的是他自己掌握的军权以及出色的军事才能和政治智慧。因此,开国皇帝必须展现出比其他人更强大的能力,才能赢得手下将领的服从。  如果皇帝自身不能在战争中展现出超凡的军事才能,那么至少需要通过压制其他能打的人来确保自己的领导地位。例如,刘邦虽然不如韩信能打,但他通过有效的政治手段和军事控制,成功压制了韩信,保持了自己的权力。而刘备虽然在军事上不如关羽和诸葛亮,但他的领导魅力使得关羽和诸葛亮始终忠心耿耿地支持他。可以说,开国皇帝必须通过自身的实力和个人魅力,来获得其他人的支持,才能在乱世中脱颖而出。  因此,开国皇帝往往是既能打仗,又能驾驭将领的军事能人。历史上,像刘秀、唐太祖李渊等人,都是当时的名将,他们通过亲自上阵,控制军权,最终赢得了天下。而在国家稳定后,随着皇权的合法性逐步建立,后期的皇帝就不再需要亲自出征,更多地依靠坐镇后方和处理政务了。  例如,陈胜吴广起义时,陈胜虽坐镇后方,但由于缺乏有效的指挥和管理,导致许多手下自立为王,最终导致了起义的失败。相反,刘邦和项羽在楚汉战争期间,都亲自上阵指挥,确保了军队的统一指挥和最终胜利。在战争的关键时刻,刘邦常常亲自决策,甚至在最后的英布反叛时,他也亲自参与了平定。这些都体现了开国皇帝在初期必须亲自控制军权的重要性。  李渊和朱元璋等人虽然在建立朝廷后,逐渐将指挥权交给子嗣或重臣,但他们在初期也是亲自上阵,参与了多场重要战斗,确保了政权的稳定。而在其他一些朝代,如元朝和明朝,开国皇帝的亲征表现了他们对军权的控制和对敌人的压制,这对于稳定新兴的政权至关重要。  总的来说,古代帝王的亲征不仅仅是为了打赢一场场战斗,更是为了巩固自己的合法性和权威。因为在没有强大合法性的情况下,皇帝如果不能控制军队,便很难保证自己的统治地位。正因如此,开国皇帝必须亲自掌握兵权,领导战争,才能真正打下自己的江山。  |

|