2024年底, 倪传婧主笔绘制的一部绘本作品,在德国获奖了。

此前,大家可能还是从书刊杂志的插图或商业广告上,认识这位蜚声国际的中国插画师。

而这回,倪传婧不但拓宽了她获奖经历的宽度,更加深了读者对这个名为“倪传婧”风格的印象,更让大家意识到倪传婧作为插画师的全面。

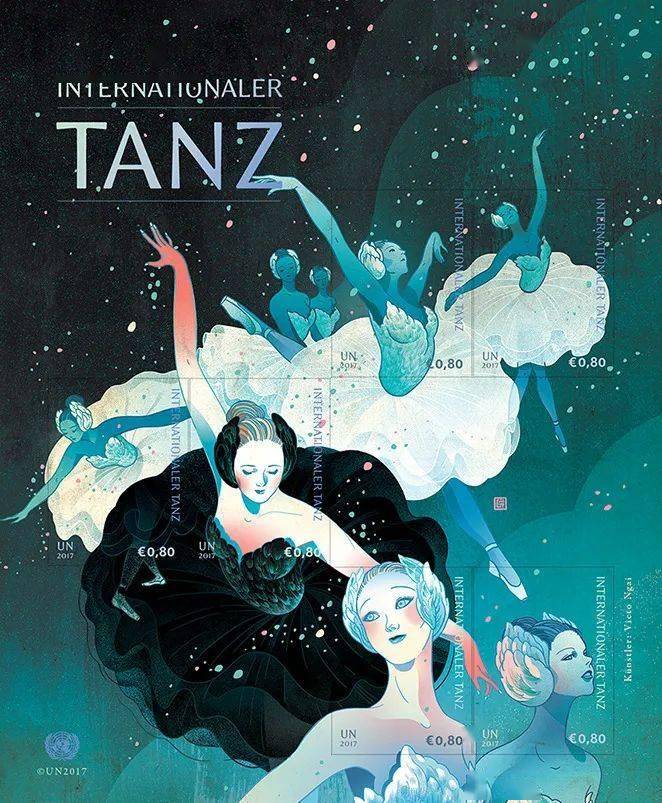

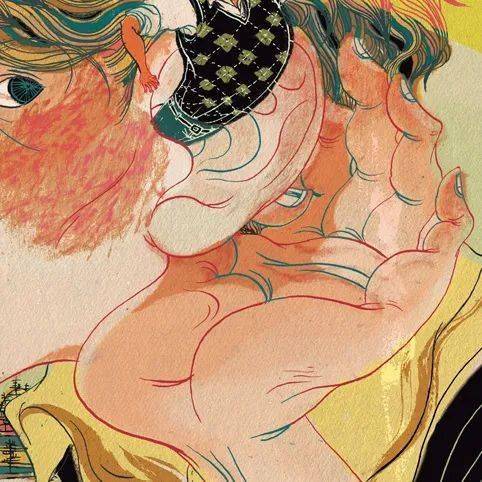

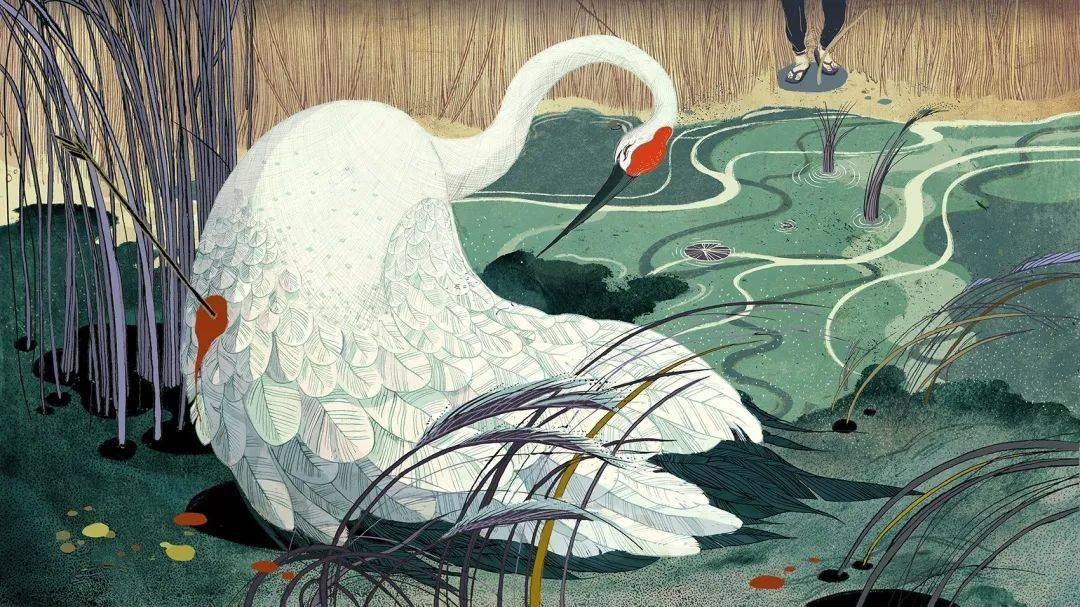

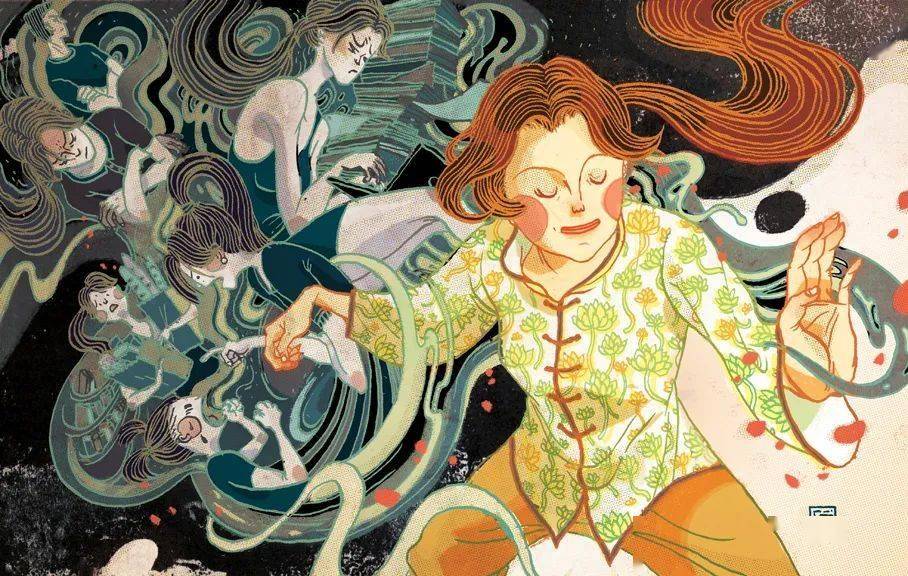

“Giselle” 倪传婧 绘

两年前,金哥曾简单向大家讲述过倪传婧插画之路的故事;

两年后的今日,金哥终于有机会就风格与画格的话题,与倪传婧进行一场深入的交流。

倪传婧

01

从一句“她得过所有奖”

窥见她的18年

一直以来,国内诸媒体介绍倪传婧时,总会罗列出她这些年所获的那些几乎数量等身的荣誉。

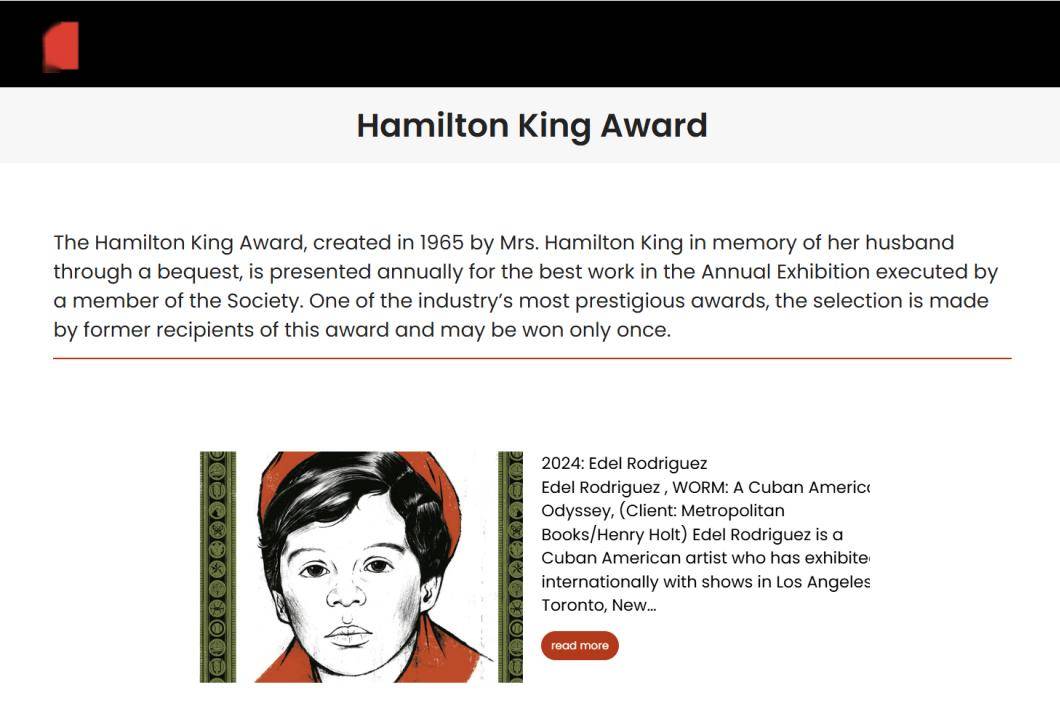

倪传婧于2019年获得汉密尔顿·金奖

多次获得SOI纽约插画协会金银奖; 首位同时也是 目前唯一一位获得“汉密尔顿·金 ”奖 (该奖项是业内最负盛名的奖项之一,由该奖项的前获奖者评选产生,只能获得一次)的华人;“雨果奖”最佳专业艺术家 提名......

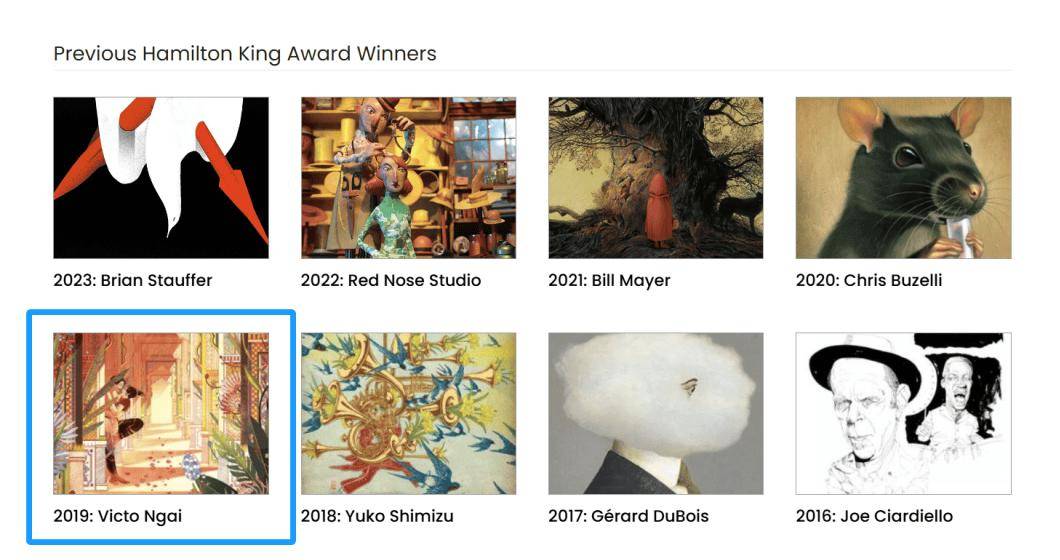

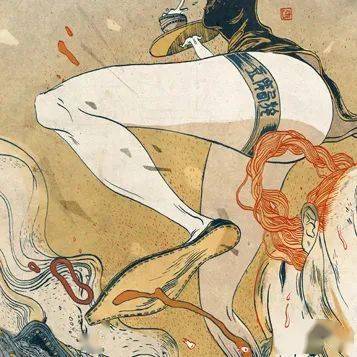

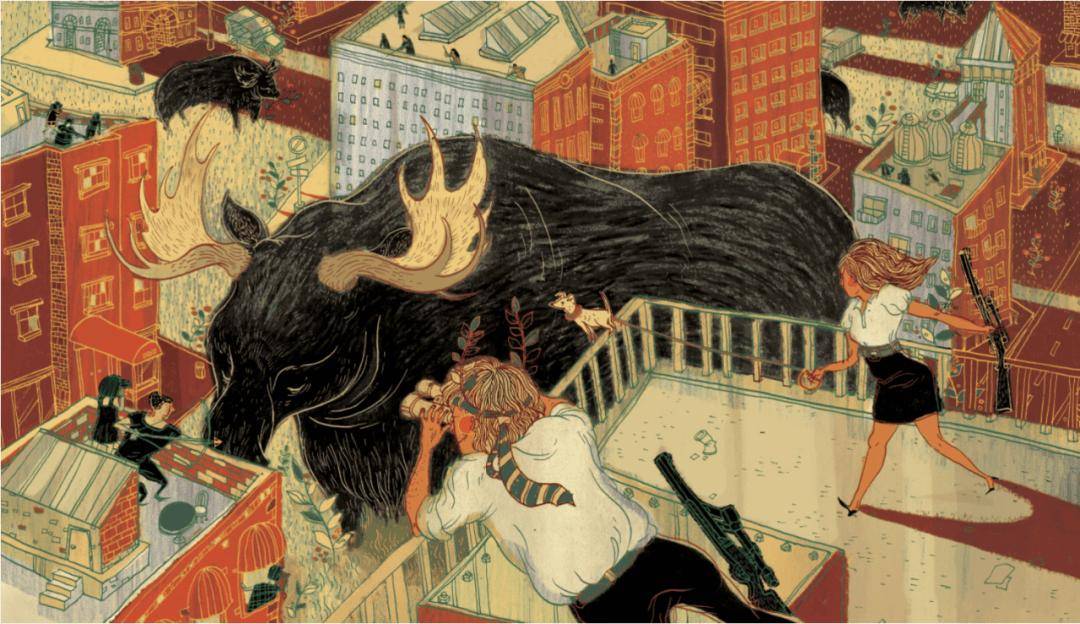

倪传婧在SOI纽约插画协会获奖插画(部分)

随着成果与奖项愈丰,这个列表愈长。

但金哥认为,现在的倪传婧介绍起来其实很简单: 也许一句“她得过所有奖”,足矣。

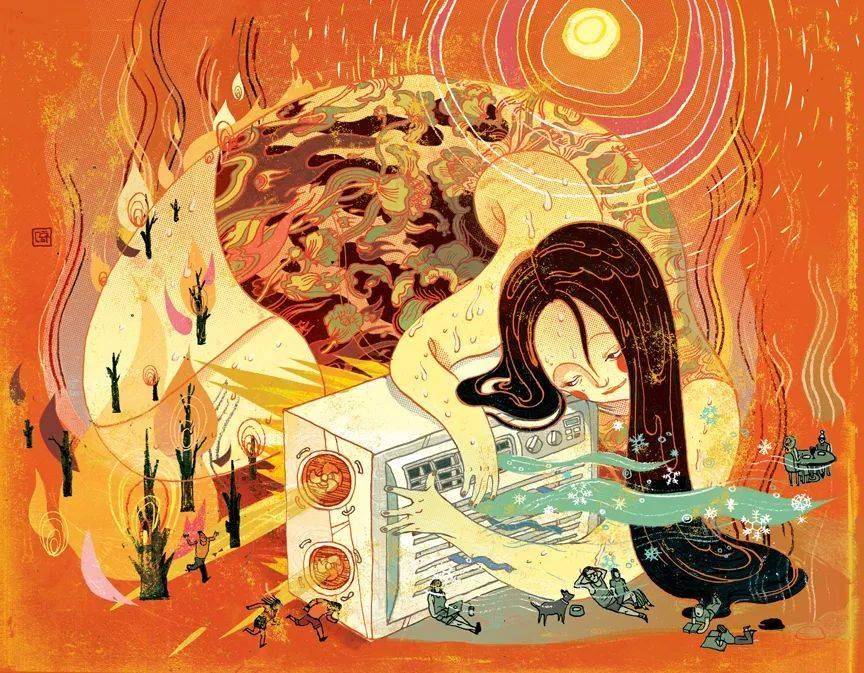

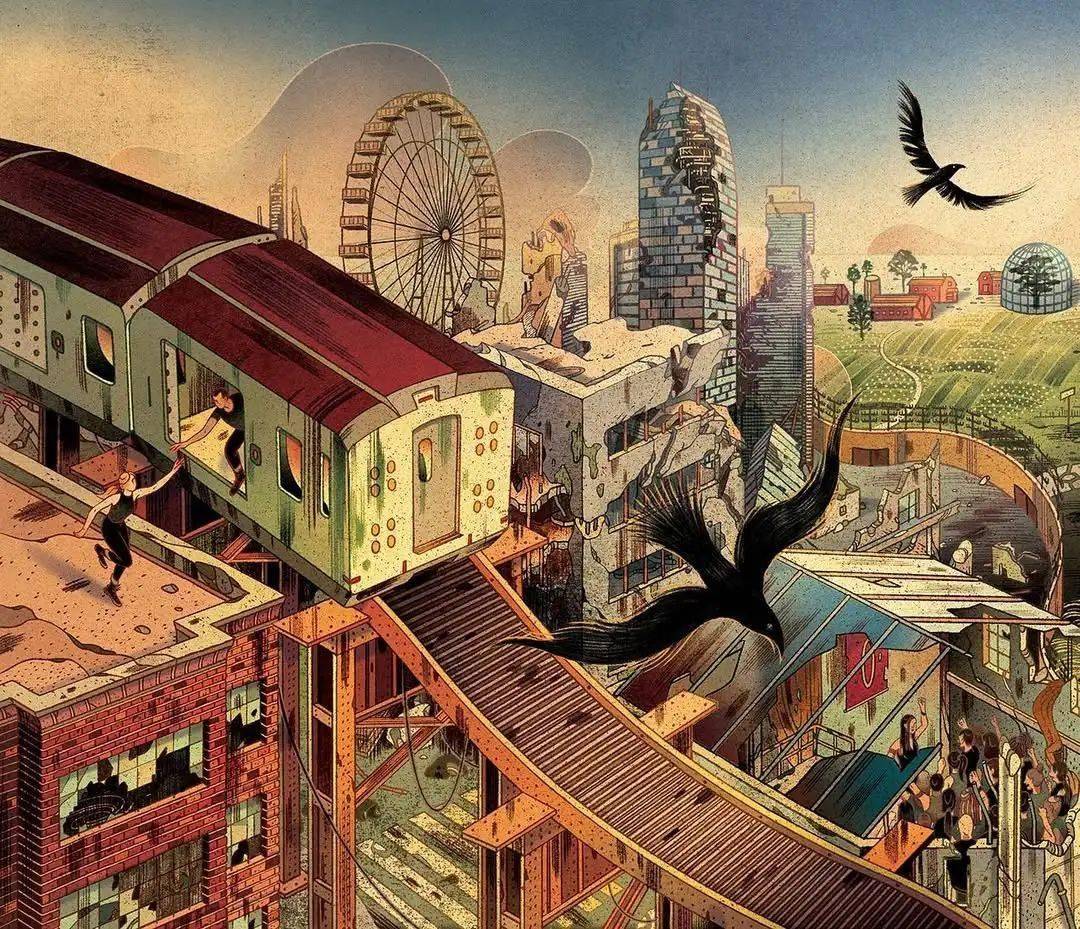

“The Cost of Cool(凉爽的代价)”

《New York Times》

“The Ring Cycle(环形使者)”

《The Washington Post》

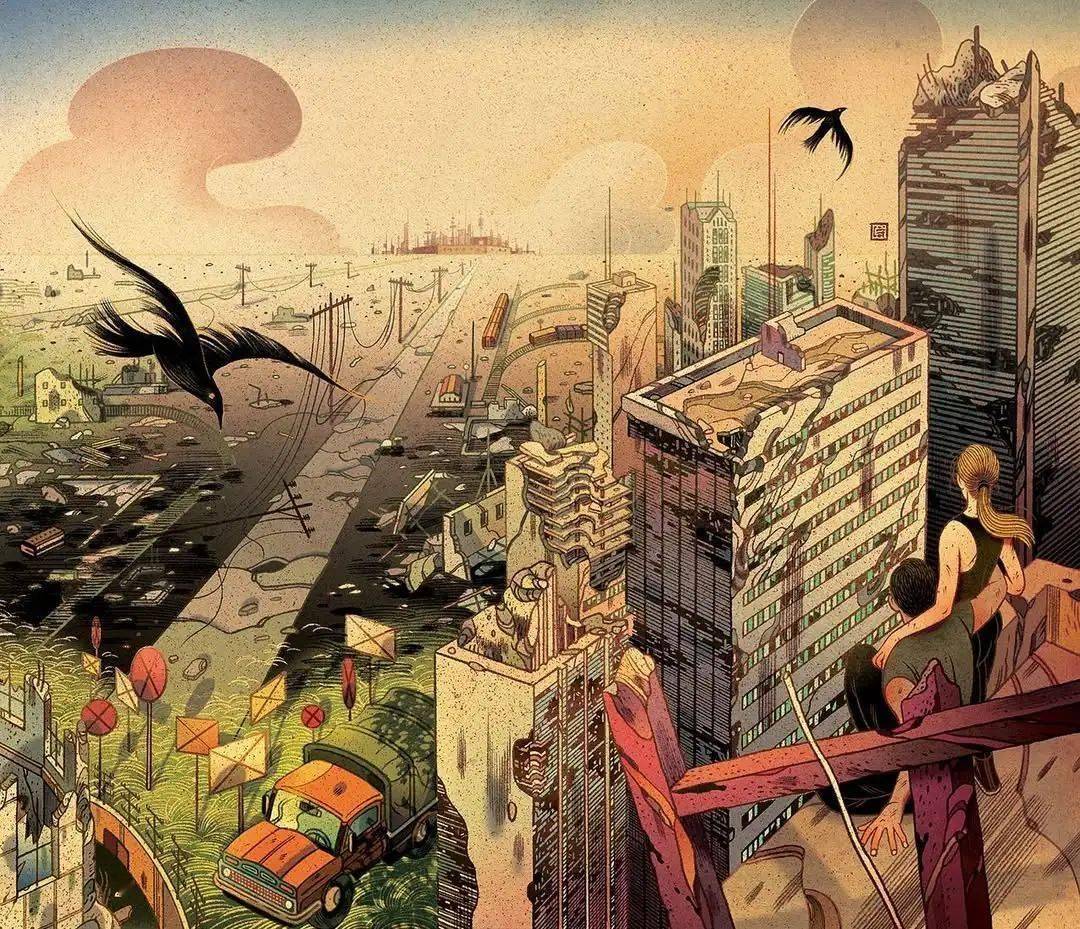

"Overloaded - How to deal with information bombardment(超负荷-如何应对信息轰炸)"

《PLANSONSPOR》

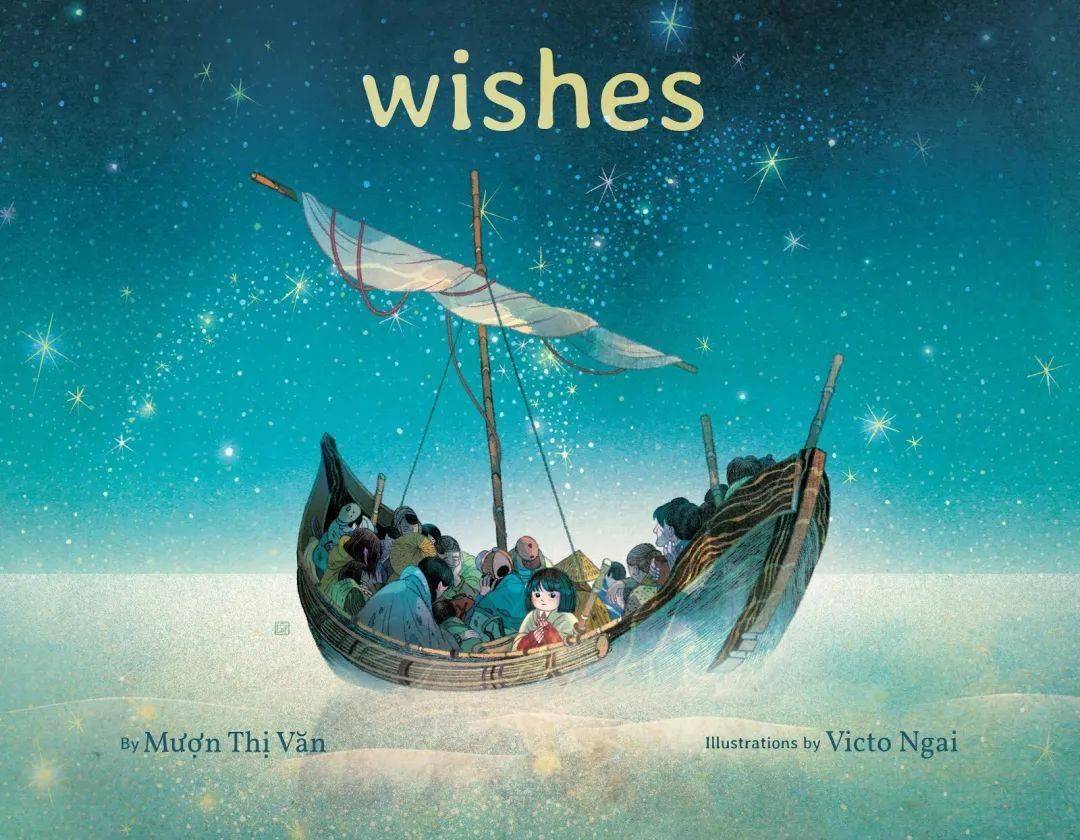

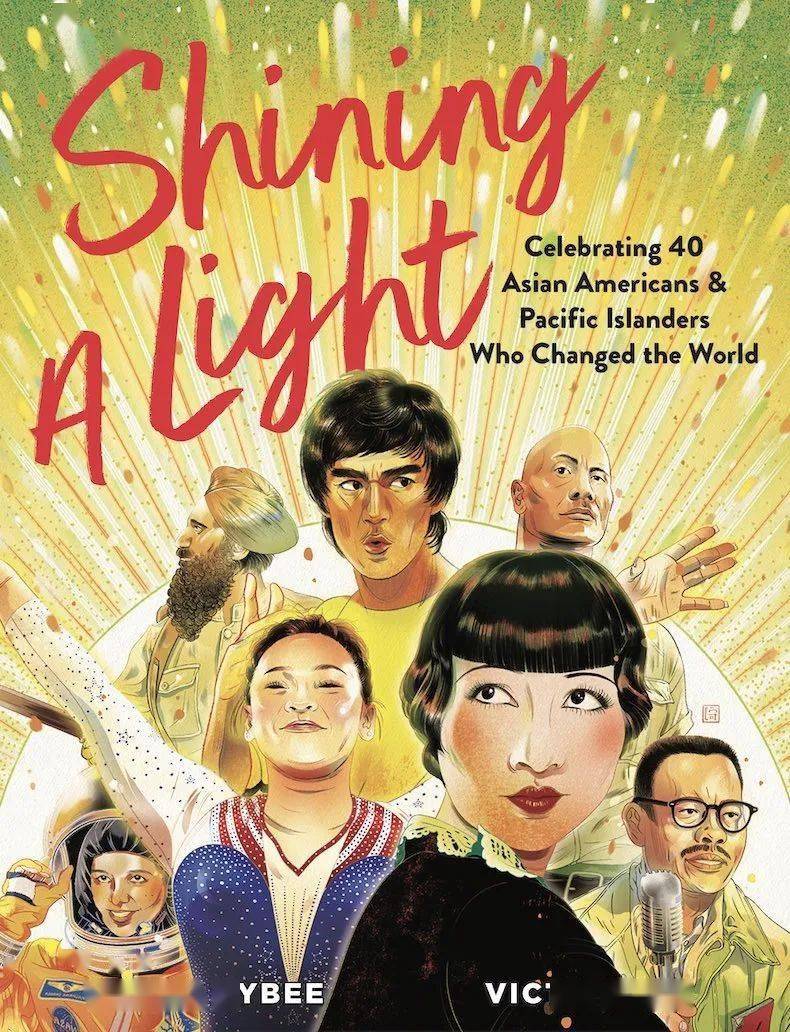

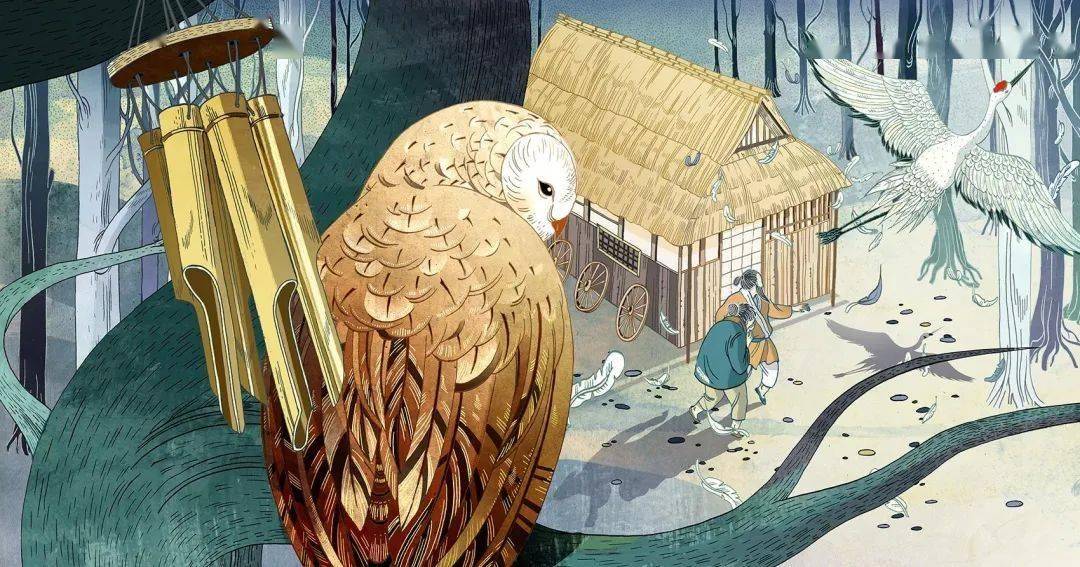

2024年底,倪传婧在由德国联邦政府发起的德国青少年文学奖中,拿下了年度金奖的作品,叫做 《Wishes(愿望)》。

我注意到,一向很少在社媒上即时分享获奖消息的倪传婧,这次《Wishes》甫一获奖,便在自己各个社媒上与读者分享报喜。

虽然这既不是倪传婧第一次获得绘本奖,也不是她画的第一本绘本,更不是她画过的唯一一本绘本;但或许是她迄今为止,酝酿得最长、过程最印象深刻的一坛“美酒”。

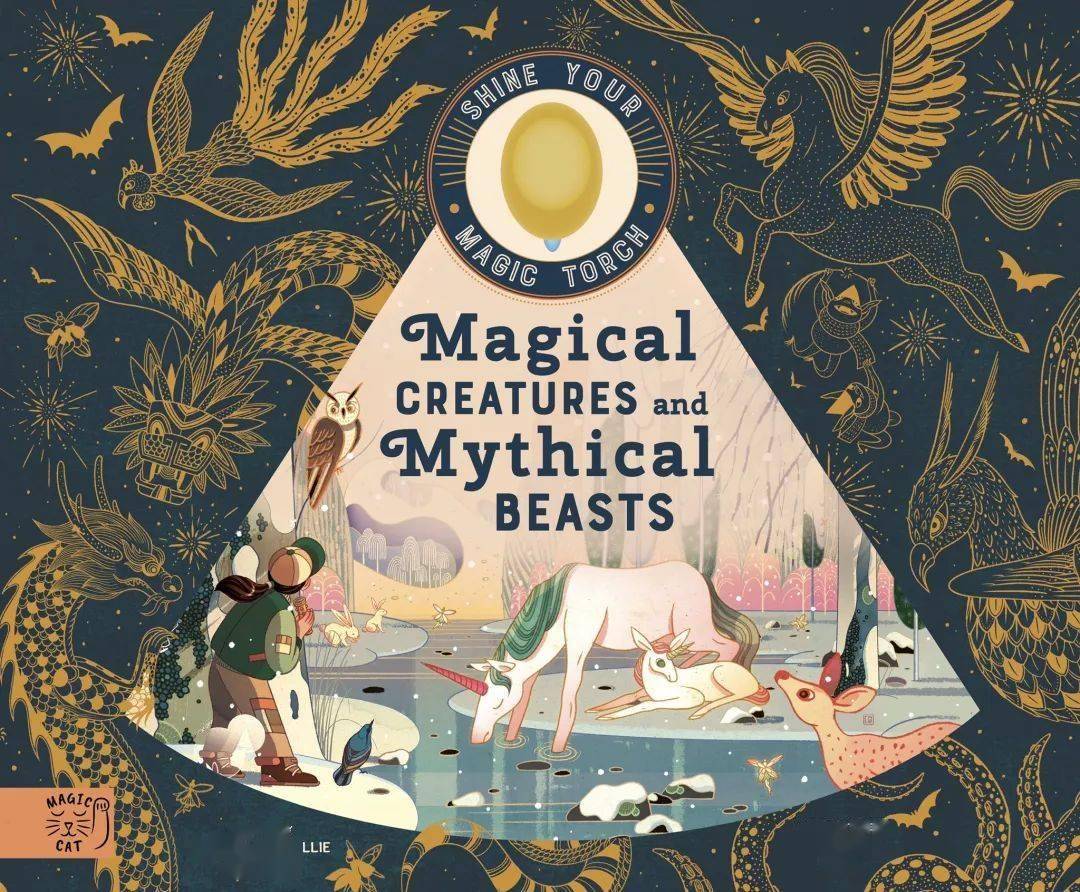

倪传婧的绘本作品

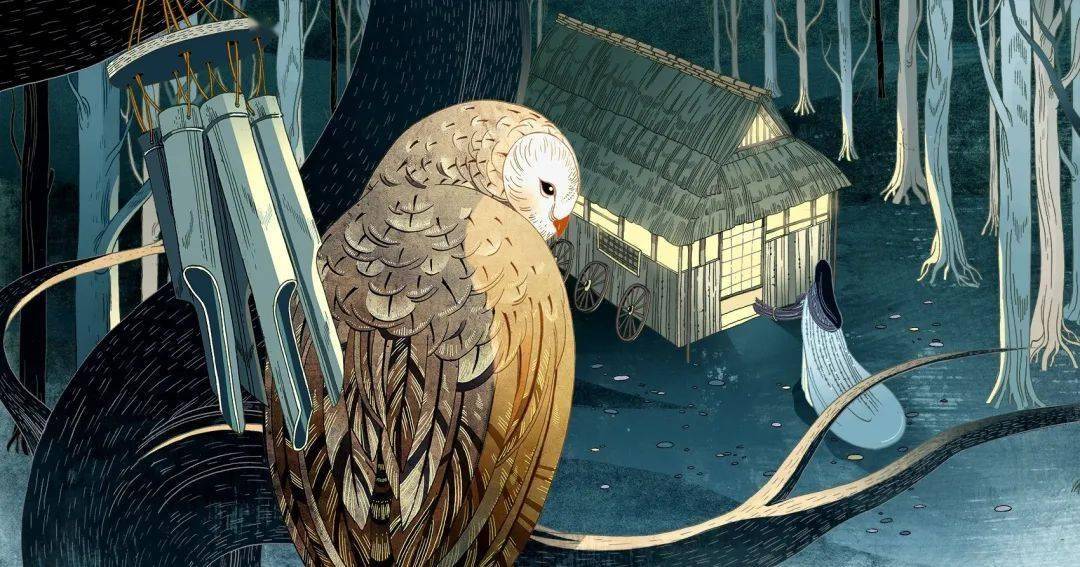

这部拥有特别待遇的绘本作品,内容也十分特别。

《Wishes》的文本作者是一位幼年经历多舛、得过许多奖项的美籍越南裔作家Mượn Thị Văn。

它全篇仅有如同诗歌般简短的13个短句,75个字,却耗费倪传婧与作者、出版社四年反复的精雕细琢。

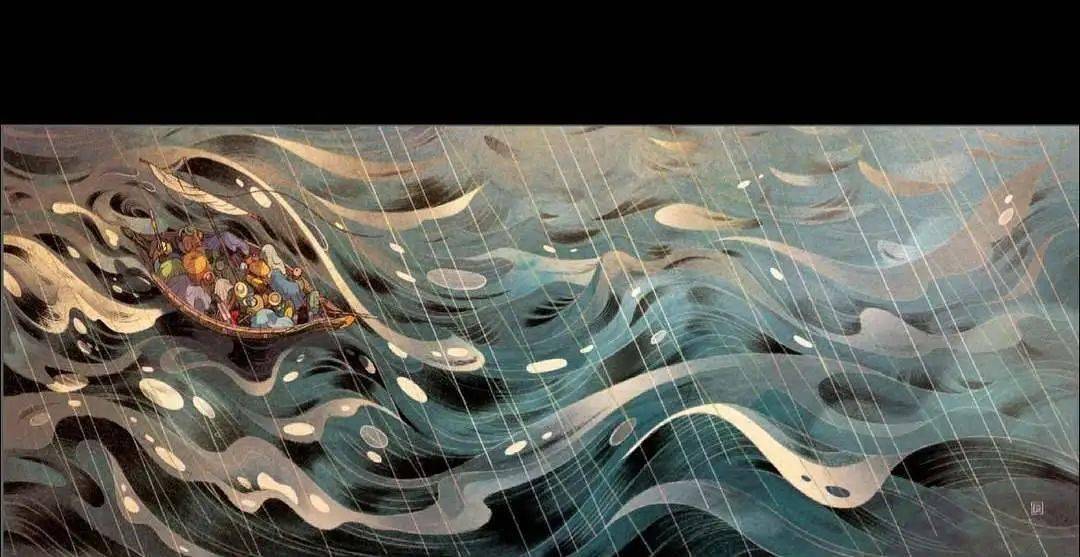

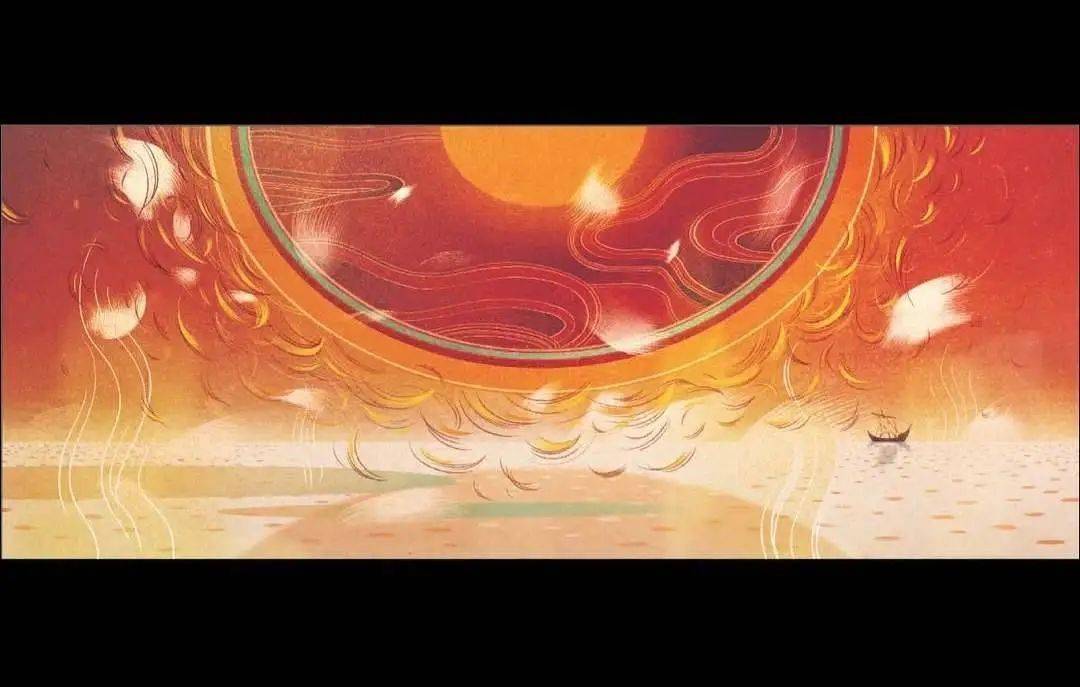

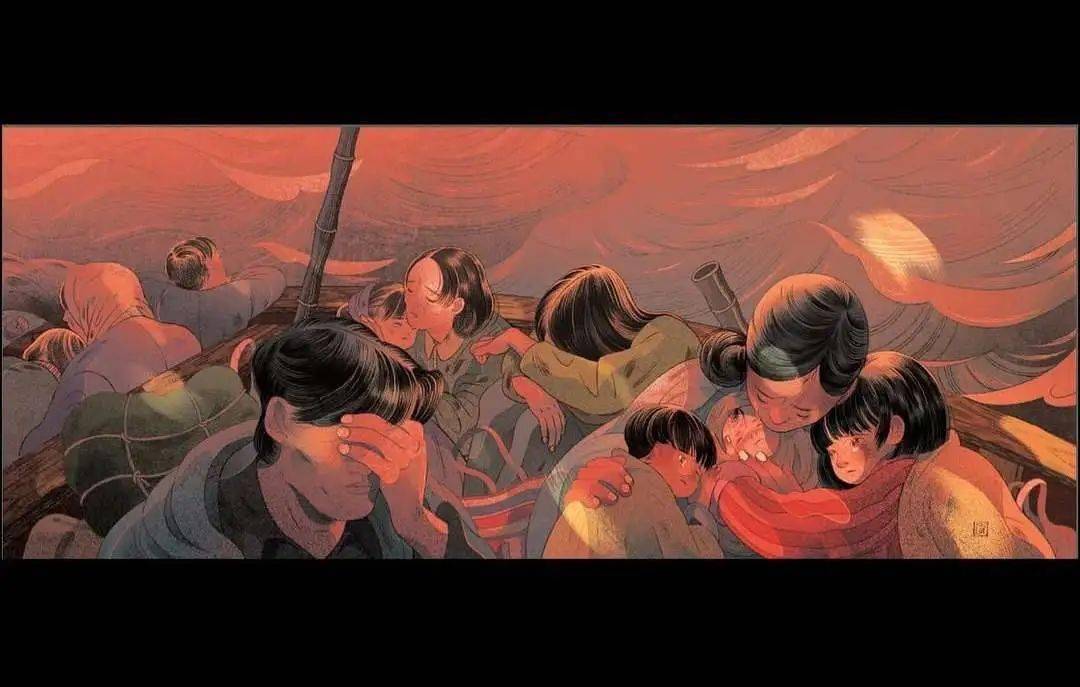

尽管它是一本面向青少年的绘本,内容却是适合全年龄段阅读的、关于 “难民”这一沉重主题的电影般质感的故事。

而倪传婧的工作是,通过文本精辟隐晦的字句,用插画语言“翻译”并呈现这则故事想要传达的情感核心。

她要求自己必须还原出作者Muon文笔中,“简约而安静,沉默却有力量;诗意又充满希望;真实而令人忘怀” (倪传婧语)的层次。

“在我的艺术作品中,我旨在通过对⽐Muon平静、稳定的话语和动态的情感弧线来突出这些双重性。”

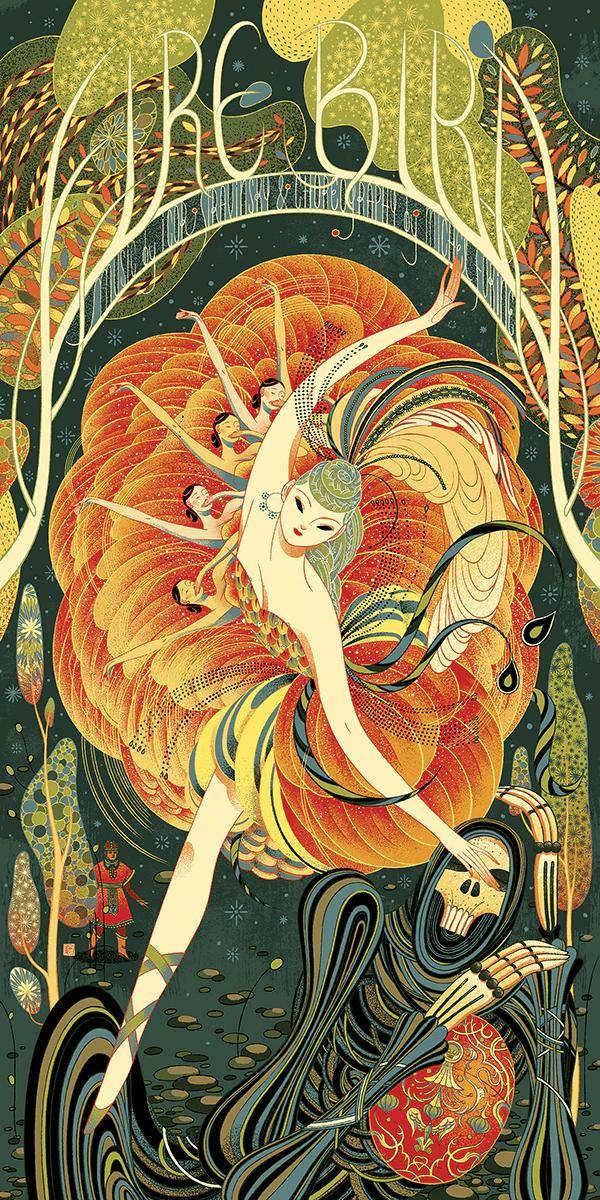

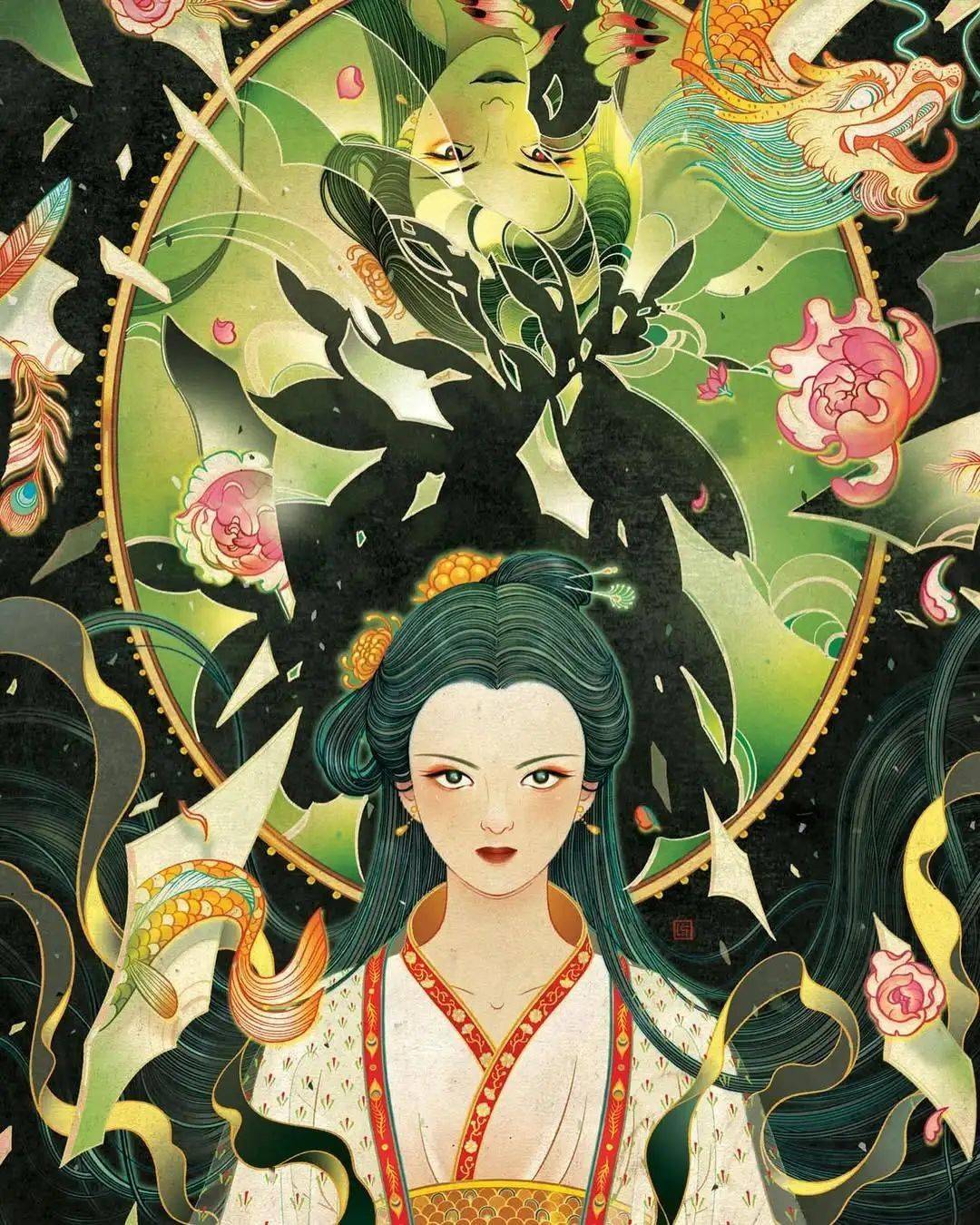

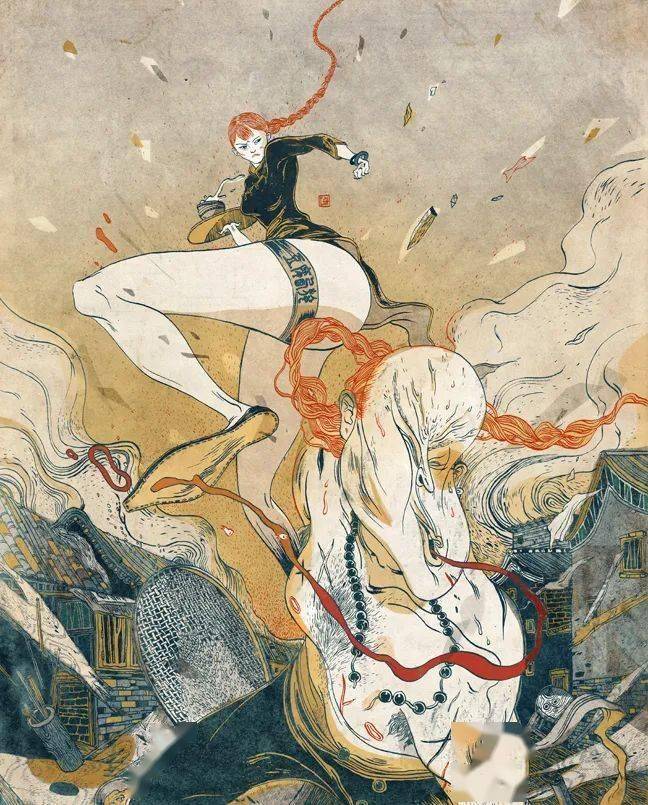

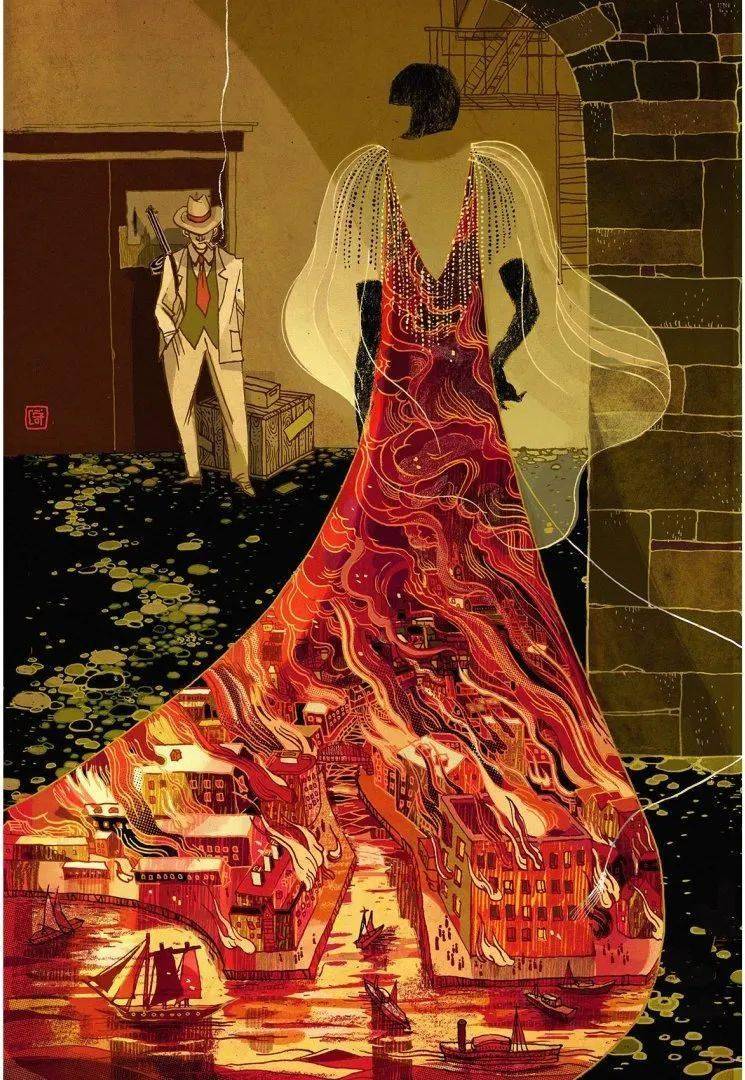

《The Night Ends With Fire(夜以火终)》书籍封面

倪传婧所说的情感弧线,也是一种色彩表达。

色彩,这几乎是所有画师的武器,是世界随处可见又必不可少的美好之一,也是在“倪传婧”的风格里,不能不提的质素之一。

“After Dark(天黑之后)”

“Mid Summer Night's Dream(仲夏夜之梦)”

《No Flight Without the Shatter(没有碎片就没有飞行)》 书籍封面

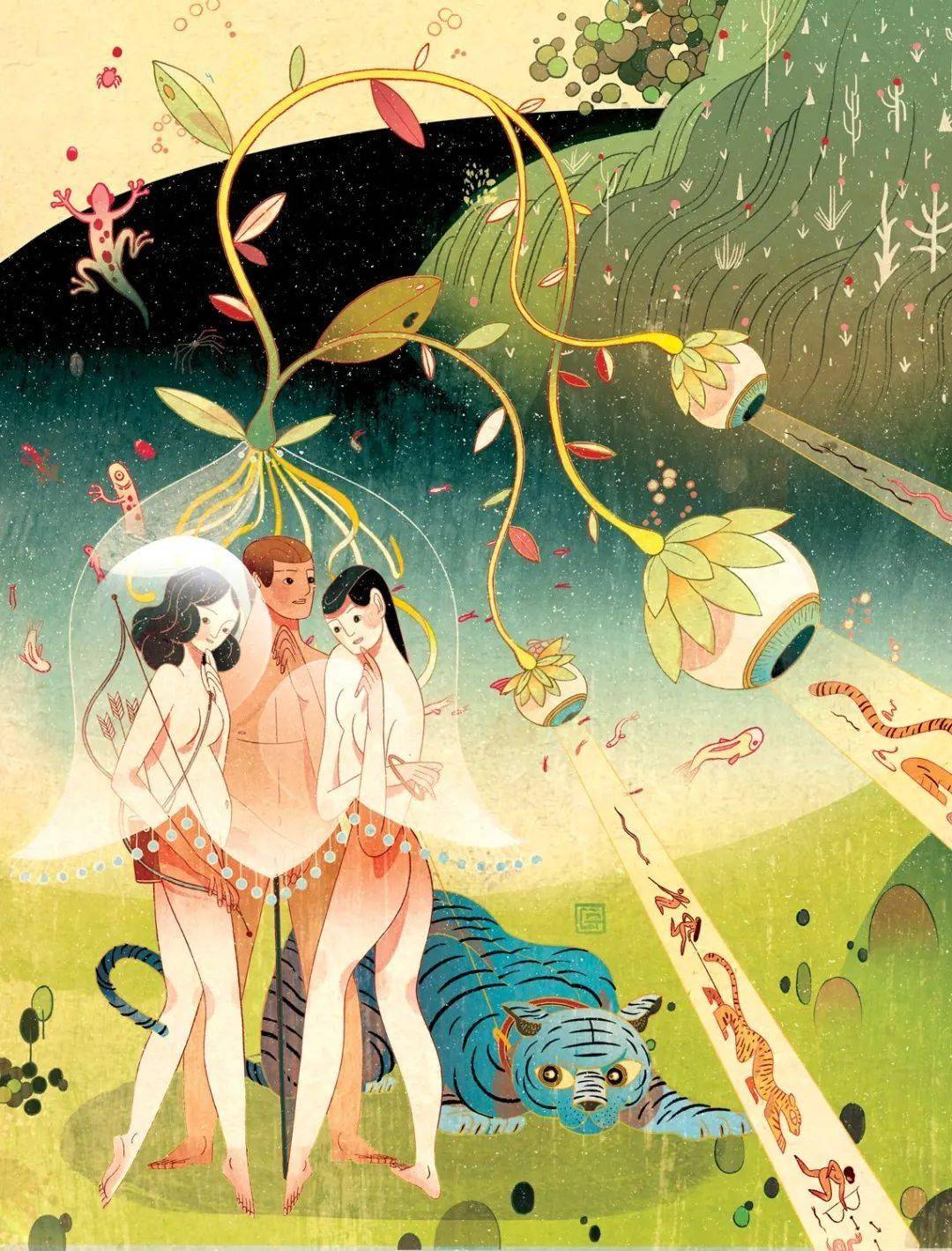

2014年福布斯“30 under 30 (30位30岁以下)”艺术榜,用两个形容词来概括倪传婧的插画, “intricate(错综复杂的)”和 “colorful(色彩斑斓的)”。

“The Day(这一天)” “The Day Interior(日内)”

《Liberty Magazine》

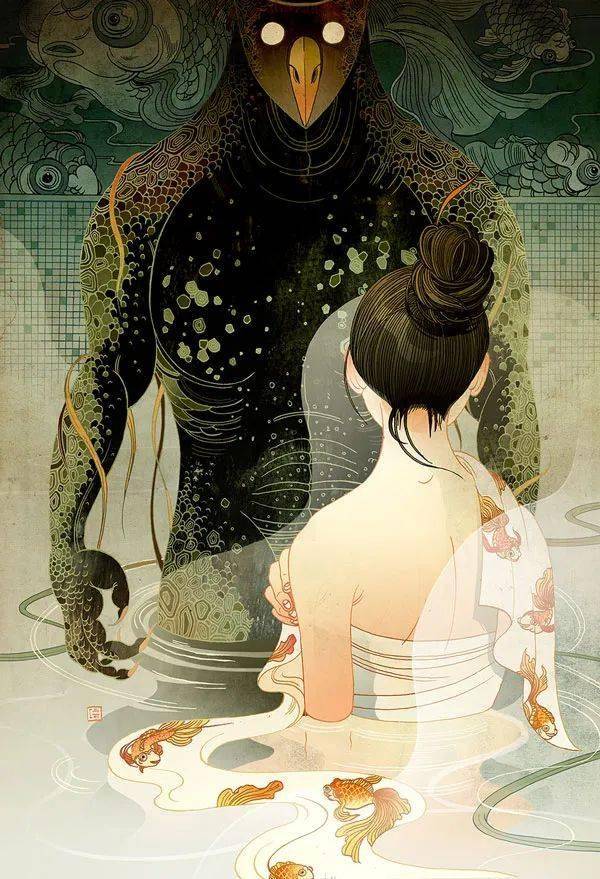

“Serving Fish(食用鱼)”

《Fantastic Stories of the Imagination》

2023年,被设计界视为“圣经”,在业界中影响力相当于《福布斯》杂志在财富和商业运作中权威性的《Graphis》杂志采访她时,是如此评价她的插画世界:

“ 她将 细腻的线条与色彩优雅地编织在一起,以最现代的眼光向自己的文化身份致敬,并以讲故事者的前瞻性眼光解决视觉问题,并每天都在寻求新的冒险 ( She elegantly weaves her delicate line and color with an updated contemporary nod to her cultural identity and a forward vision as a storyteller, solving visual problems and seeking daily new adventures.) 。”

“Window or Small Box(窗口或小盒子)”,Tor Books

“The Casserole”

《The New Yorker》

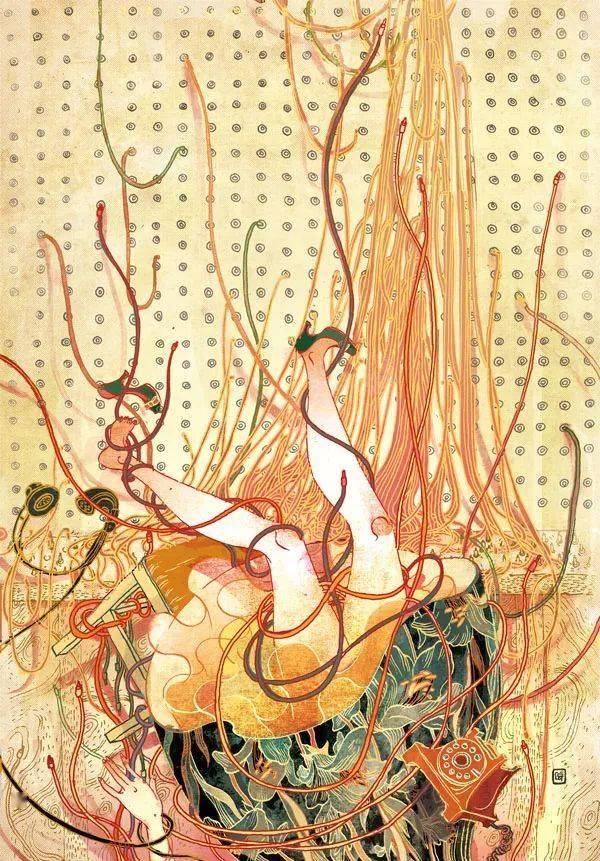

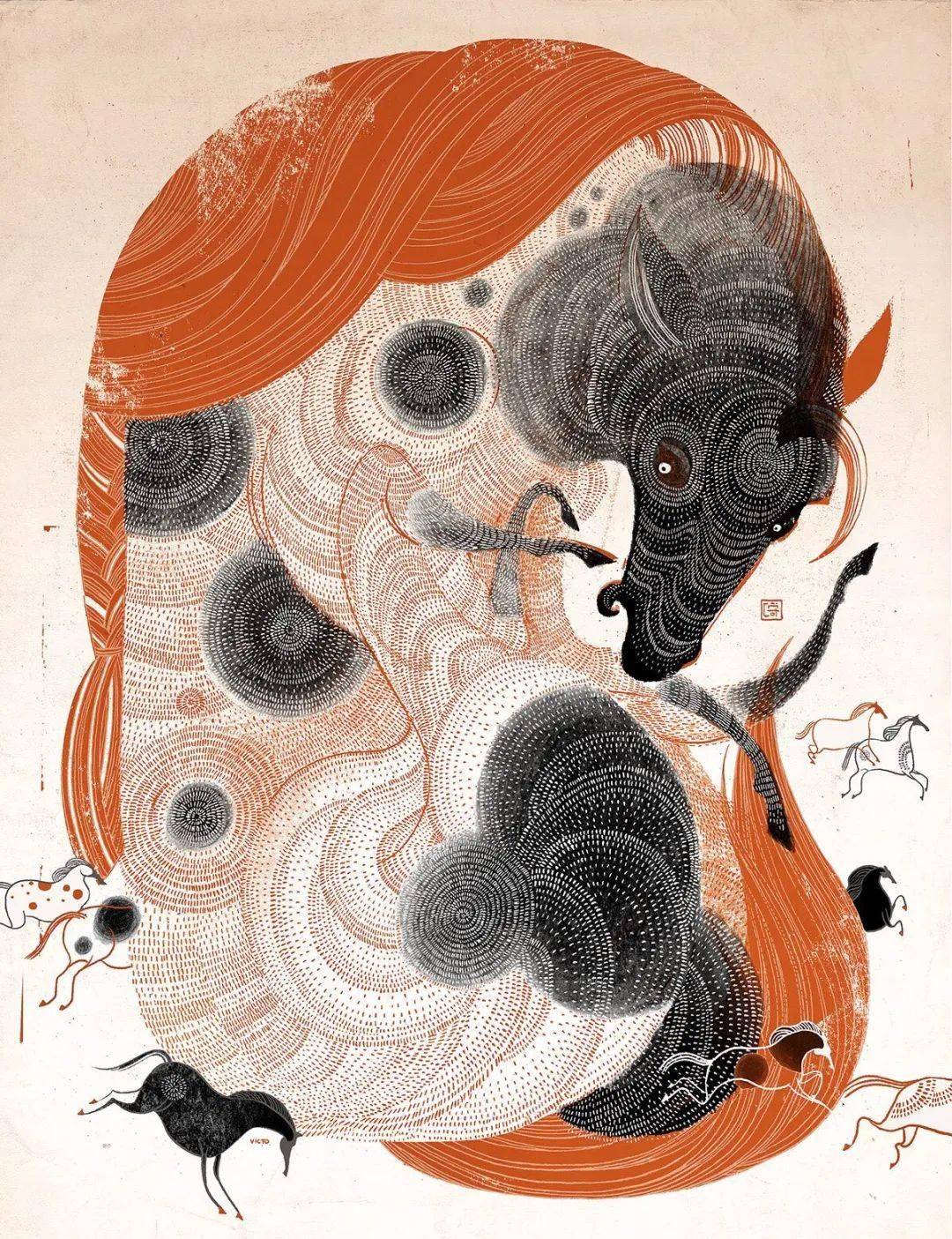

一条条看着简单,实则颇为讲究的彩色线条,被普遍认为是“倪传婧风格”的标志之一。

不少朋友都知道,倪传婧是在广东出生、在香港长大的国人,高考过后又远赴大洋对岸接受艺术教育和工作。

若刻板印象一点,倪传婧受中国文化的熏陶,或许不及西方文化对她的影响深。

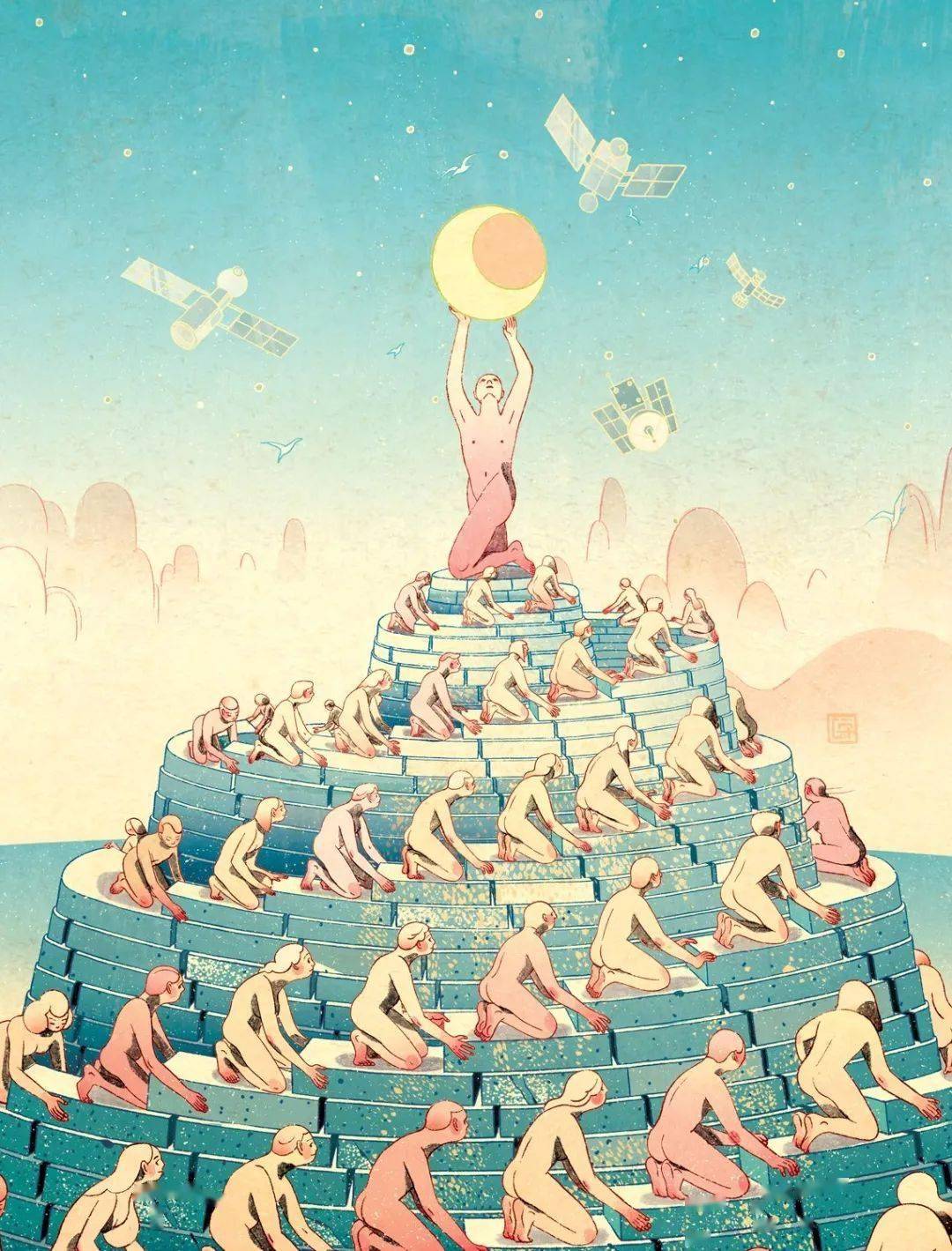

“Cumulative Culture(文化积累)”

可任凭谁研究或效仿她的风格,似乎都只是学到些皮毛,没能真正琢磨出她这东西通杀的风格里,所蕴藏的不二法门。

对此,我与倪传婧进行了一次探讨。

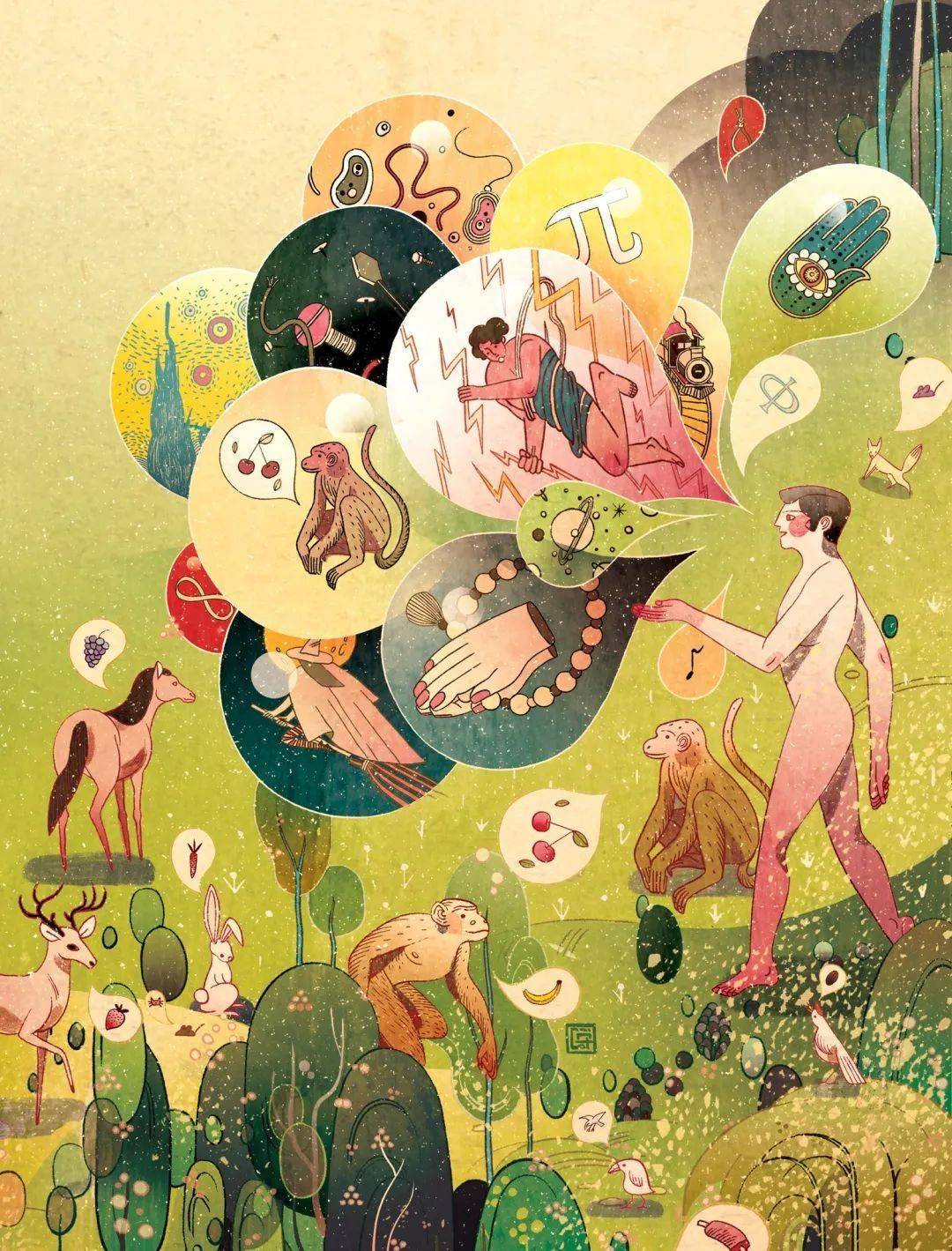

“How Language Makes Us Unique(语言如何让我们独一无二)”

Question

金城:Victo你好~在你开创此类插画风格热潮之前,这种创作可谓罕见。你是如何打破中西文化语境的壁垒,降低文化理解的门槛,同时吸引西方人和中国人的呢?

倪传婧:在发展个人风格的过程中,我没有刻意去设计或规划,更多是一个 “滴水穿石”的自然过程。

看过我早期作品的知道,我的风格一直在变化和成长。 所谓的风格,它不是一个深思熟虑的决定,而是基于自己喜欢的绘画方式(这些喜好自然受到自身的文化环境影响),通过不断尝试、总结经验和改良而逐步形成的视觉语言。很多看似有“设计感”的元素,其实是在这个过程中意外收获的成果。

“Is consciousness unique to human(意识是人类独有的)”

倪传婧:这包括大家普遍觉得是“倪传婧”风格标志之一的彩色线条,最初其实是一个“ 误打误撞”的结果。 早期我的线条大多是黑白的,一方面受小时候喜欢的小人书和漫画影响,比如《葫芦娃》和《怪医黑杰克》,另一方面也因为那时对色彩的运用还不够自信。后来在某次创作中,我感觉黑色线条在画面中显得过于生硬,削弱了整体的氛围感,便尝试用彩色线条进行替代。

《The Girl with No Reflection(没有倒影的女孩)》书籍封面

倪传婧:这个尝试让我创作上豁然开朗,之前一直纠结的视觉问题迎刃而解。我喜欢线条在中国画中的传神以及高度概括,比如明代闵齐伋绘刻的《西厢记》,和唐代吴道子所绘制的《八十七神仙图》。也喜欢西方油画的光影氛围和空气感,比如约瑟夫·马洛德·威廉·透纳和爱德华·霍普的作品。当找到彩色线条的时候一下子感觉两种贪心都被满足了。

很多人因为彩线把我的风格视为“装饰风”, 但其最重要的目的是作为画面元素和背景之间的桥梁,平面感的同时打造空间和光阴感。好的画中的每一个决定都有其原因,没有因为单纯“好看”而存在。这一点常常被模仿者忽略。

倪传婧为Steam绘制的网页插画

仔细阅读倪传婧的插画。

由于她使用的,是与中国传统黑白美术线条截然不同的、色彩鲜艳绚烂的彩色线条,许多人便也将目光聚焦于她在色彩上的使用,及线条和构图之间的空间视觉关系等。

甚少有人注意到倪传婧在插画里所用的“国风”,除了题材、元素之外,还有人体画法、线条工整细密的工笔画法等。

“Once again, the day is saved(再次拯救了这一天)”

Question

金城:可否聊聊你认为跨文化语境的插画创作中,最重要的步骤(方法论)是什么?

倪传婧:我认为,想要创作出能够引起不同文化群体共鸣的作品,需要关注以下三点:

找到情感的共通点。想要感动别人,首先要感动自己。我从小喜欢成语、寓言和神话故事,这些元素自然融入了我的创作中。不论中西文化,这类故事往往关注人类最基本的情感与价值。比如,中国观众能够理解《小红帽》的寓意,而西方观众也能从我受成语启发的插画中找到共鸣。在打破文化壁垒的过程中,我认为最重要的不是迎合,而是挖掘文化中最共通、最具情感张力的部分。

不遗余力,但不要用蛮力。很多创作中的成长与意外的收获,都是在追求那最后“5%完美”的过程中被逼出来的。对细节的执着和不妥协,会让作品更加有温度和深度。遇到瓶颈时有耐心地思考如何解决,把它当成一个有意思的解题游戏。

多看多吸收。这些平时积累的营养会在关键时刻给予创作解题的灵感。

“Special Aspects of Human Cognition(人类认知的特殊面)”

02

“从学习他人中,找回自己”

《荀子·儒效》中说:“万变不离其宗。”

倪传婧也认为,无论是绞尽脑汁地深思熟虑过,还是经过不断尝试、总结经验和改良而逐步形成一套视觉语言,风格的成形都“基于自己喜欢的绘画方式”。

“The Dialogue(对话)”

《Nautilus》

而个人喜好和审美的形成,受到自身所处的文化环境影响。

好比提到倪传婧,大多会用“走红国际的中国风画师”来描述她,却很少有人知道倪传婧对中国文化的理解与信手拈来,并不仅仅出于在中国出生与成长的乡情。

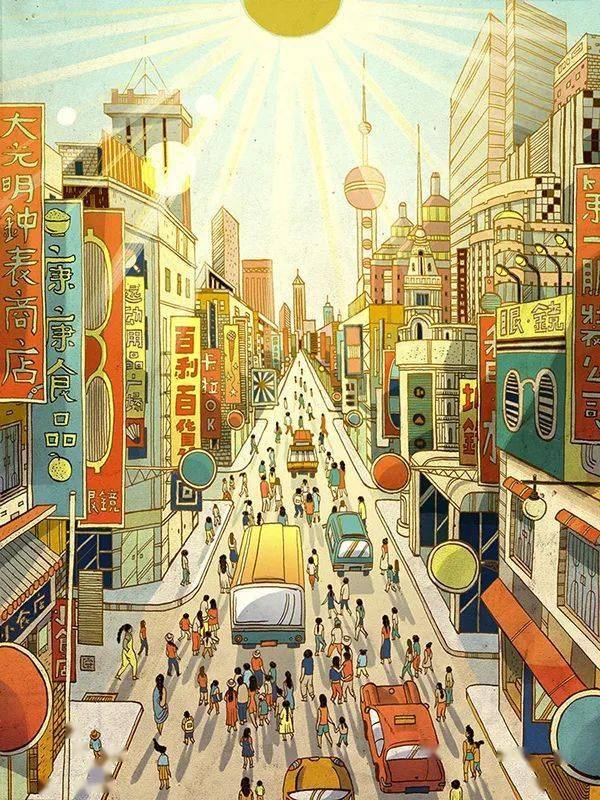

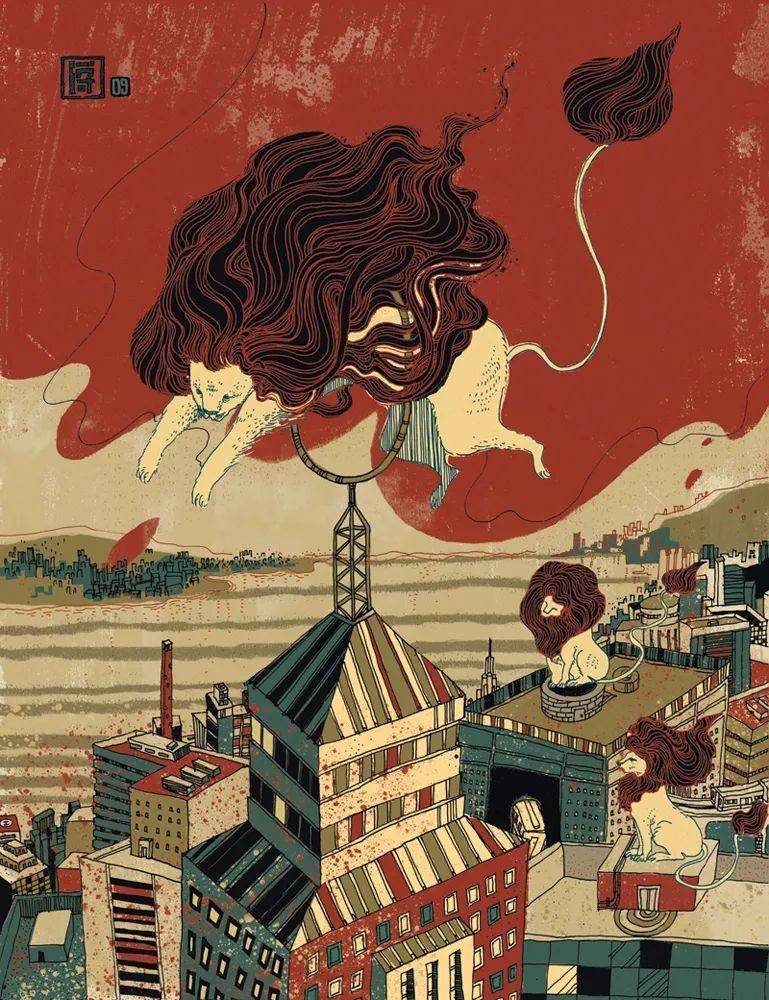

“Prayers in the City(城市中的祈祷)”

《In Touch Magazine》

还因为她母亲曾是一位中国文学教授,自打倪传婧孩提时,就播放许多读讲成语、传统故事、古诗的磁带给她听,这也是她儿时画画的灵感来源之一。

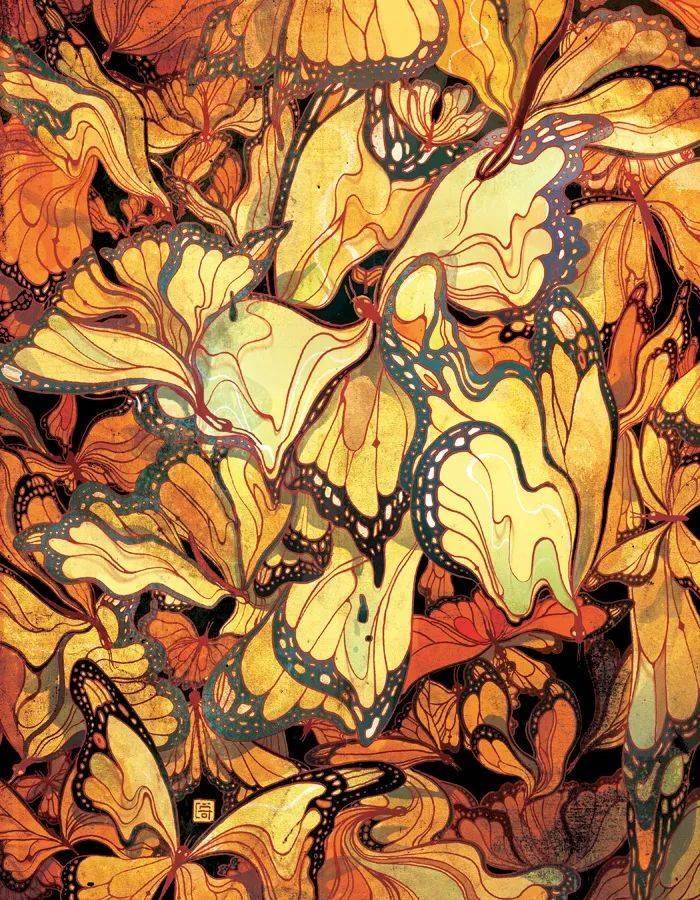

“Cocoon - The Circle of Life(蚕-生命之环)”

《PLANSPONSOR》

“MayFly(蜉蝣)”

《The New Yorker》

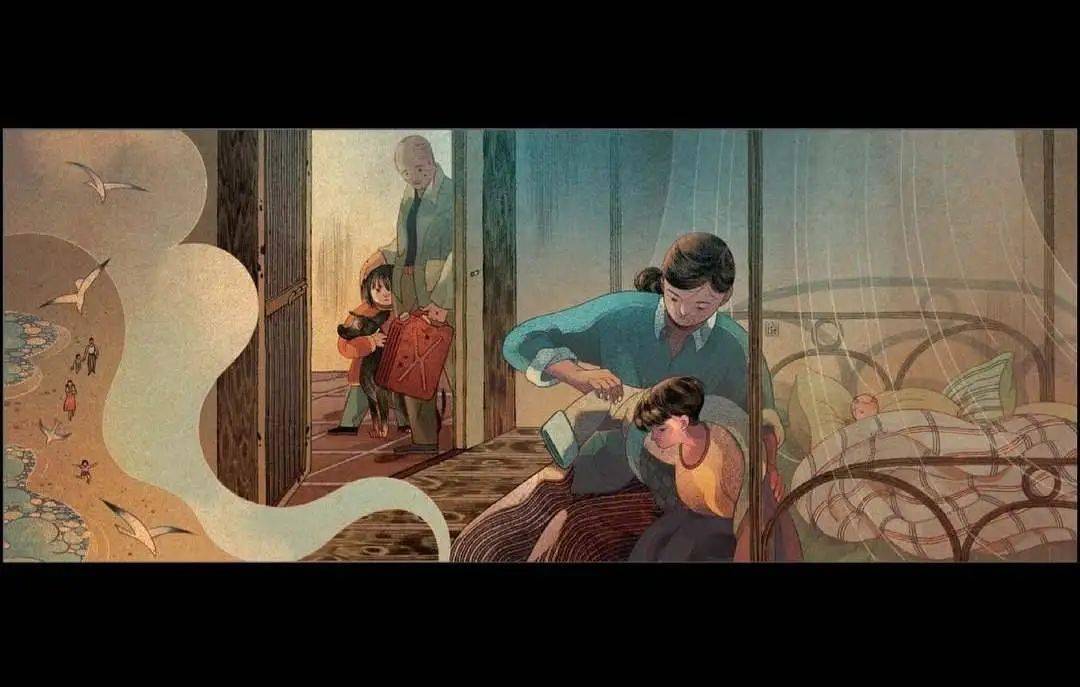

再譬如,在创作《Wishes》绘本时,由于作者Muon很少在艺术方面给倪传婧提供示意,于是故事的大部分意象,都要依靠倪传婧个人的联想或技艺出发去创作。

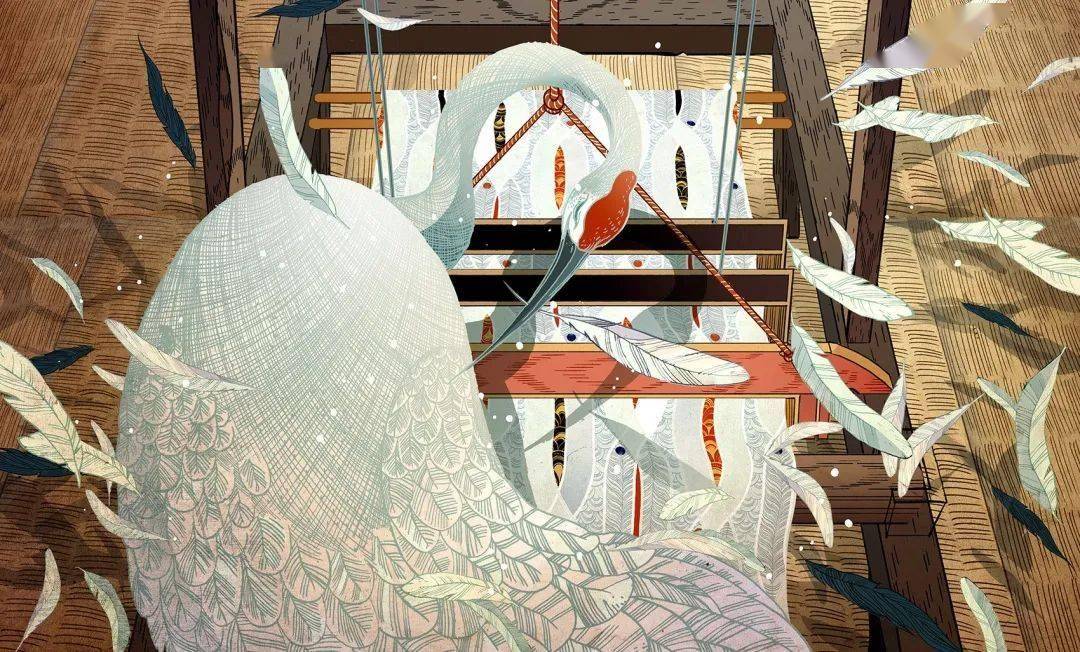

《Wishes》插图

比方说Muon对难民故事的描述里,对祖屋的描述是一片空白的,倪传婧便从回忆里掏出祖母在中国的房子细节,填补了这一空缺;

而在刻画难民流离失所、被迫离开原居地寻觅新归处的过程中,倪传婧代入的是自己国外留学时,那种流离失所的感觉和对家的渴望。

“The Evans(埃文斯)”

《Cincinnati Magazine》

“插画是以单图来说故事,在如此有限的空间里没有任何元素是随机的。画什么,怎么画,背后都有它的逻辑和原因。”

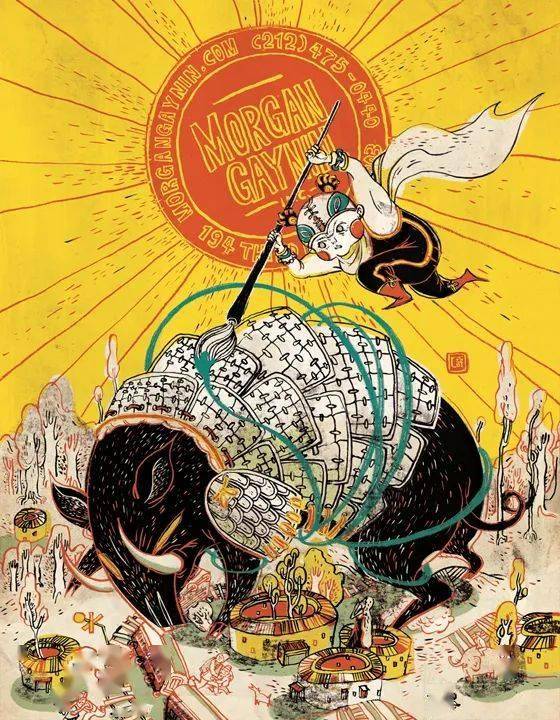

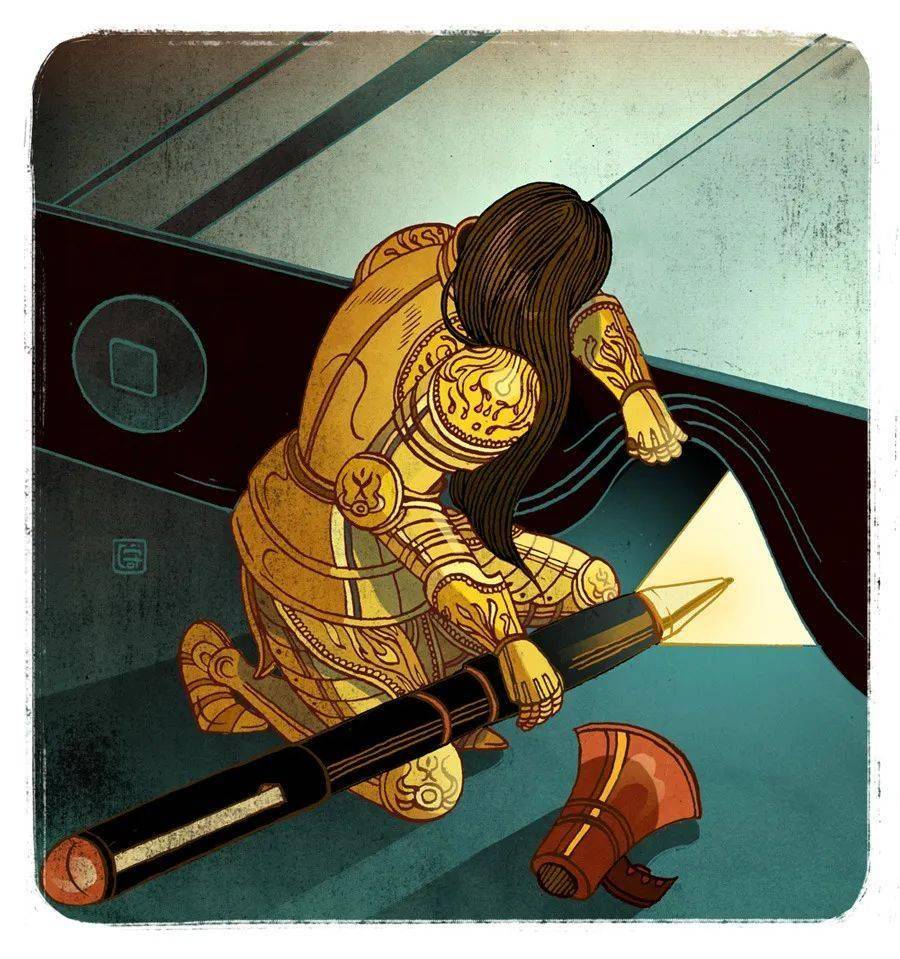

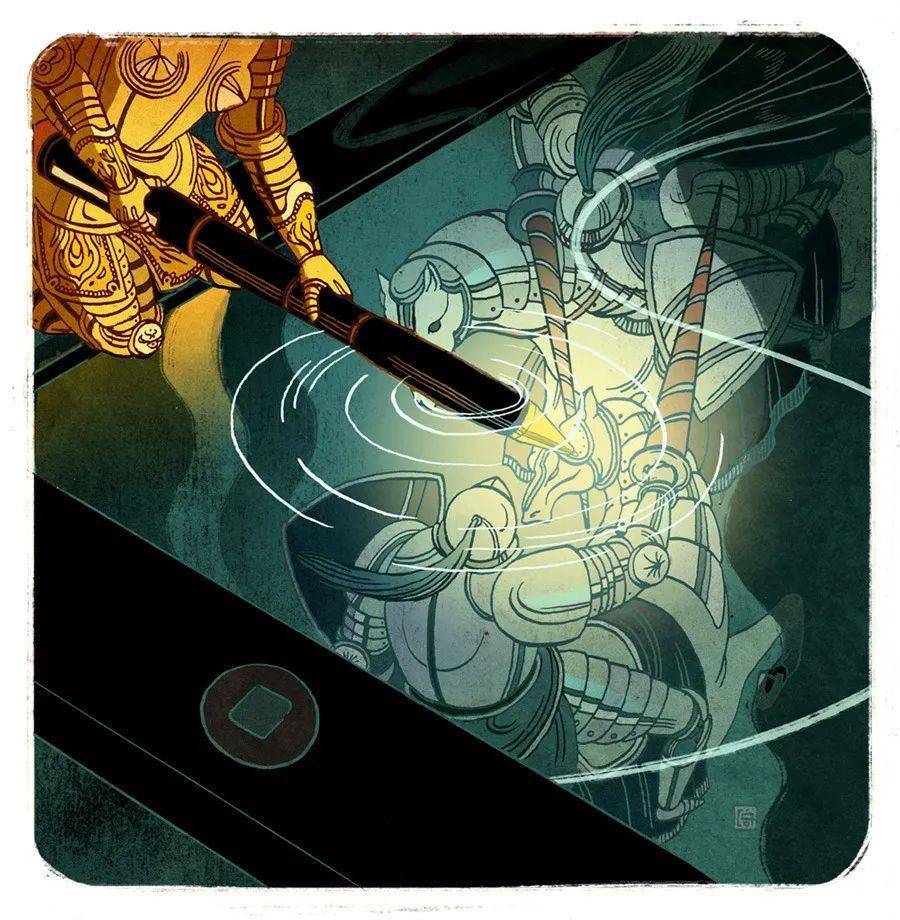

“Silicon Valley Lady Warrior(硅谷女战士)”

回到倪传婧的创作历程,与她反馈在作品中那些对艺术的见解,我们可以拼凑出一条自小到大的、极为清晰的线索与脉络。

——关于倪传婧为什么是这样的倪传婧,关于倪传婧为什么可以创作出这样的插画。

“The Kingdom of Sickness(疾病王国)”

《Sarah Lawrence Alumni Magazine》

“Tough Choice(艰难抉择)”

《PLANSPONSOR》

在了解倪传婧过去的故事时,一件发生在她高二(香港被称为“中五”)的事情令我印象深刻。

当年,香港学习制度与考试潜规则都已十分固化,被老师们期许着的倪传婧便发现,这样的学习方式不适合自己。

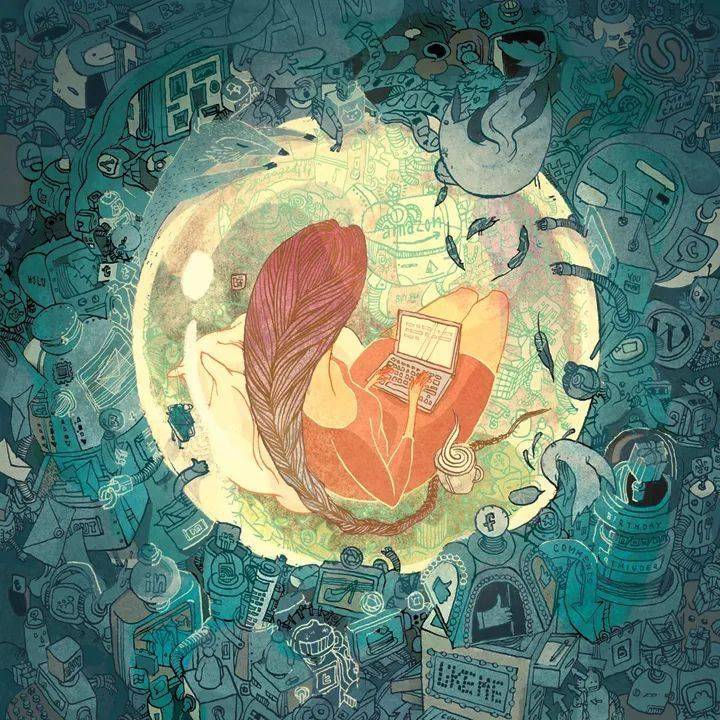

“Internet Distraction(网络分心)”

《The New York Times Sunday Business》

与学习系统一同固化的,还有“学艺术不赚钱”的思想。

所以当那时已非常热爱美术的倪传婧,想为美术奋不顾身的时候,反对的声音不少。

她因此立下豪赌:

只申请她认为全球最好的艺术学校,不成功,便成仁,便认命。

“We Didn't Like Him(我们不喜欢他)”

“所有的幸运,源于敢对你的人生说‘不’。”

这第一次改变,是来源于她意识上开始成形的自我。

但与影视剧不同,现实里的人不会轻易拥有主角的光环。

《三体艺术画集》倪传婧绘

“ Horse Too Big(马太大)”

千里迢迢去到罗德岛的倪传婧,见识了太多有多年艺术功底的厉害的人们,这使她感到巨大的压力与迷茫。

相当一段时间里,她每晚只睡三四小时,只为跟上进度。一想便知,这个过程有多吃力。

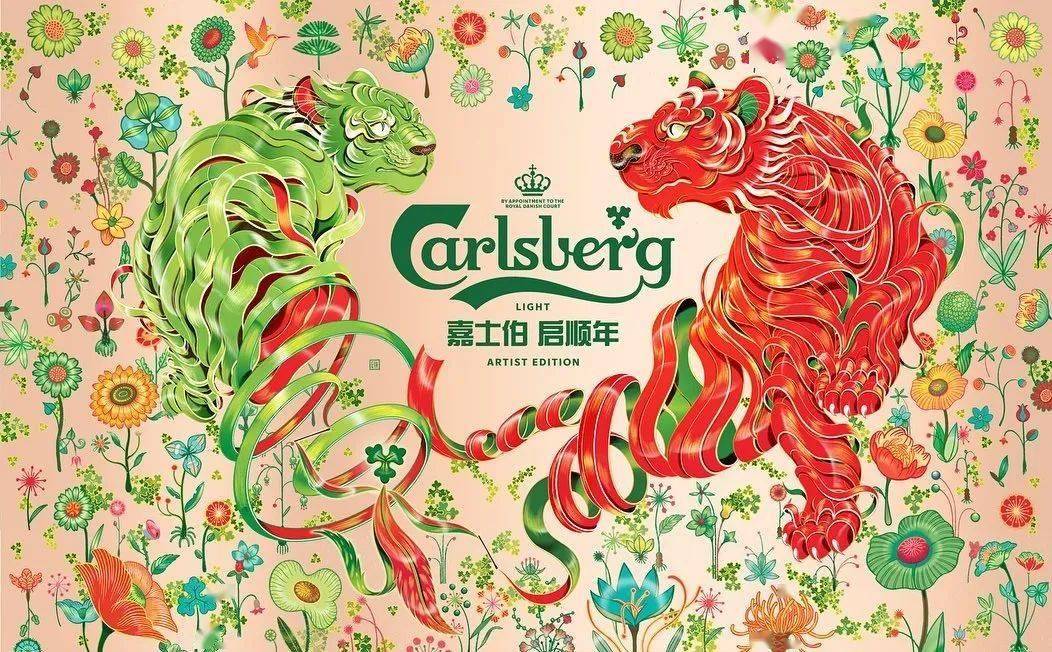

TUMI新年系列《福满云锦》

“The Innovation Issue(创新专辑)”

《Bloombery》

直到有位老师无意间留意到了她的sketchbook (速写本,写生本),问她:

“为什么在功课见不到你这个灵魂?你才是你!”

可以说这艰难的第二次改变,来自她灵犀一悟的自我—— 原来那时她在学习别人时,没有诚实地画画,失去了自己。

“Moon Catcher(月亮捕手)”

《PLANSPONSOR》

Question

金城:Victo你是最早一批创作这类插画风格的人,现在学习、模仿、抄袭你者众,对这种现象你可能早见怪不怪了。那你在担任评委的赛事中,有遇到过学习、模仿甚至抄袭你的作品吗?

倪传婧:一开始看到模仿或抄袭的现象,坦白说让我有些复杂的感受,因为创作对我来说是非常个人化且投入大量心血的过程。然而,随着时间的推移,我逐渐看待这件事情的角度有所变化。 一是正如Oscar Wilde (奥斯卡·王尔德,英国知名作家)那句话“ Imitation is the most sincere form of flattery.(模仿是最真诚的奉承)” 二是模仿本身是艺术学习的自然阶段,关键在于模仿的出发点和最终走向。

在评审赛事时,确实会遇到一些风格非常接近我的作品,但我并不会直视其为抄袭。我更关注作品背后的原创性和个人表达。即使某些作品的技巧或语言与我相似,但如果它能够讲述有意思的故事和情感,那么这仍然是值得鼓励的。但是我可能会不知觉的更严苛一点,毕竟相对我不熟悉的风格,我更能察觉到不足之处。

《The Wound The Gift(伤痕与礼物)》节选

事实上,临摹与学习他人画作,是学艺生涯里极为常见的过程。

但是学而无道则为盗。

作为一种风格的开创者,对倪传婧的作品进行各种效仿、抄袭乃至一比一照搬等事,已屡见不鲜。

“The moving Meditation(动人的冥想)”

《St. Louis Magazine》

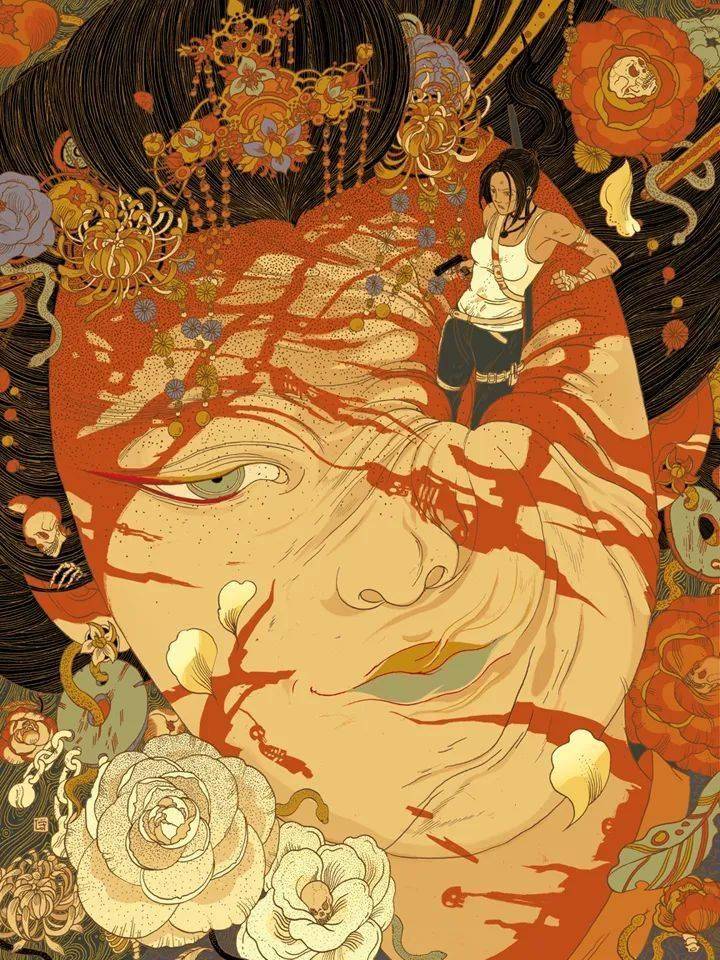

“Wing Chun(咏春)”

《Meltdown Gallery》

甚至抄袭者,还会从艺术圈内的同行,“升级”到插画所服务的上游甲方圈。

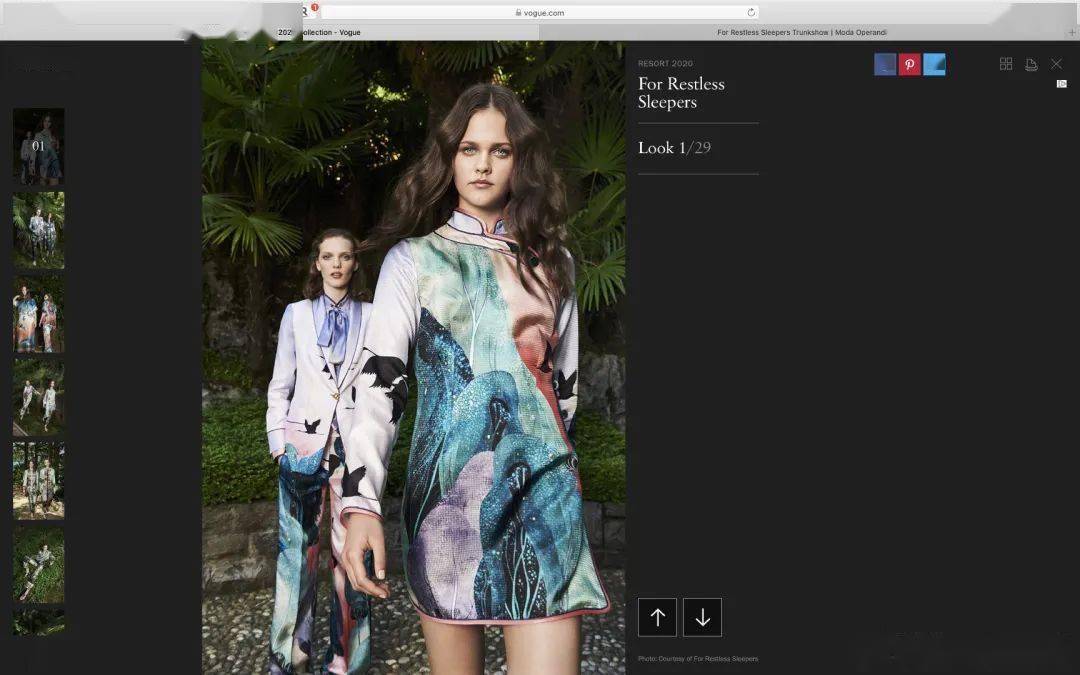

2020年倪传婧在ins上得知,某意大利高档品牌当季发布的一套新系列单品与套装的图案,盗用了自己的2013年创作的一幅名为《Leap》的插画。

“Leap”

涉事品牌所设计的服饰

这件事当年惊动了国内插画、时装等艺术圈子,关注者众,倪传婧那篇微博求助帖转发超8k次。在外网“X” (原推特)上,转发亦达2.8k次。

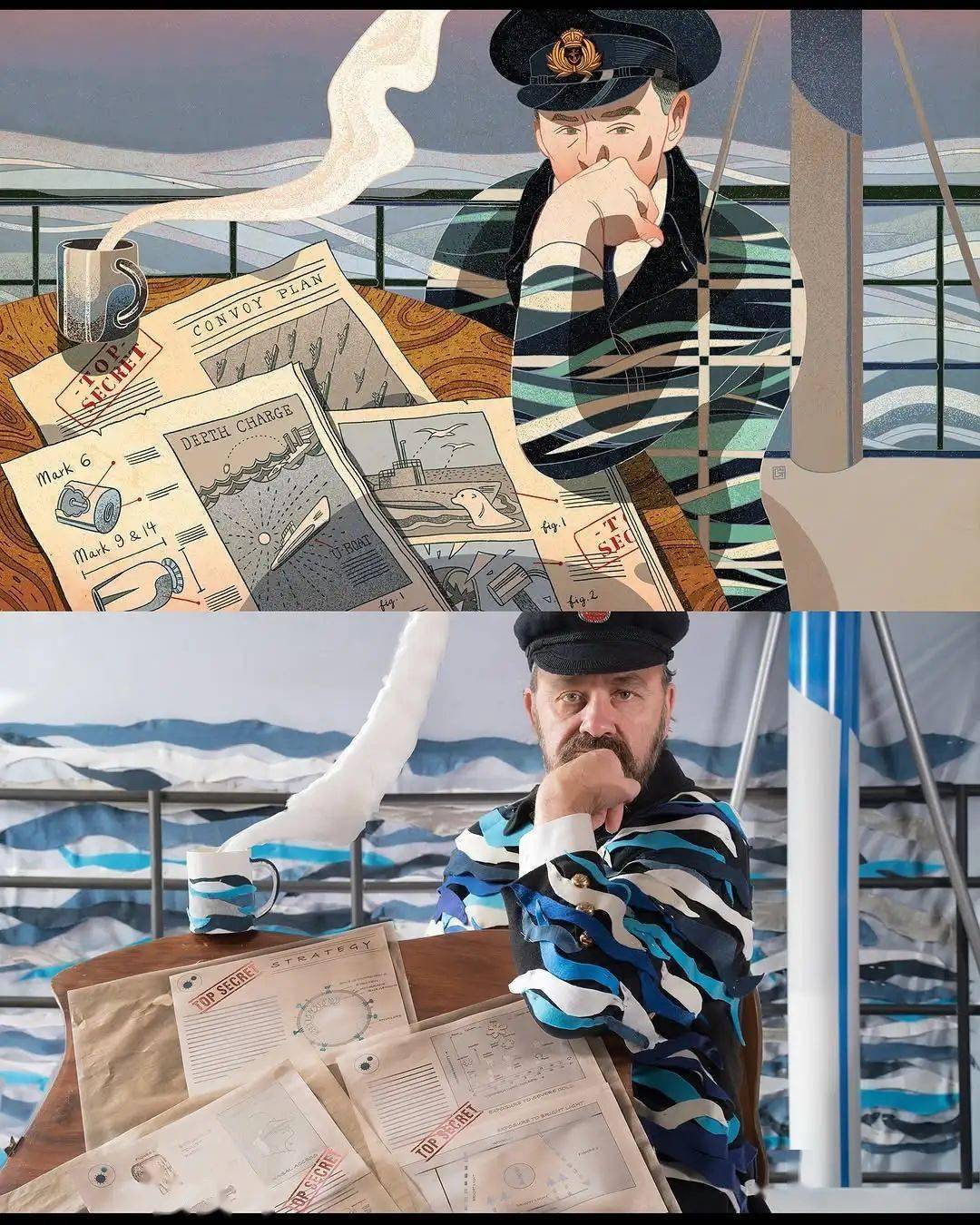

倪传婧近日在自己的社媒上,分享了一组她欣赏的“抄袭”

COS作品来自外国艺术家 @frans_marais

拾人牙慧这样的事,大概从艺术诞生之初便存在。

知名画师因被别人抄袭画风并恶意低价竞争,从而被逼得走投无路只得封笔这样的事,也不知凡几。

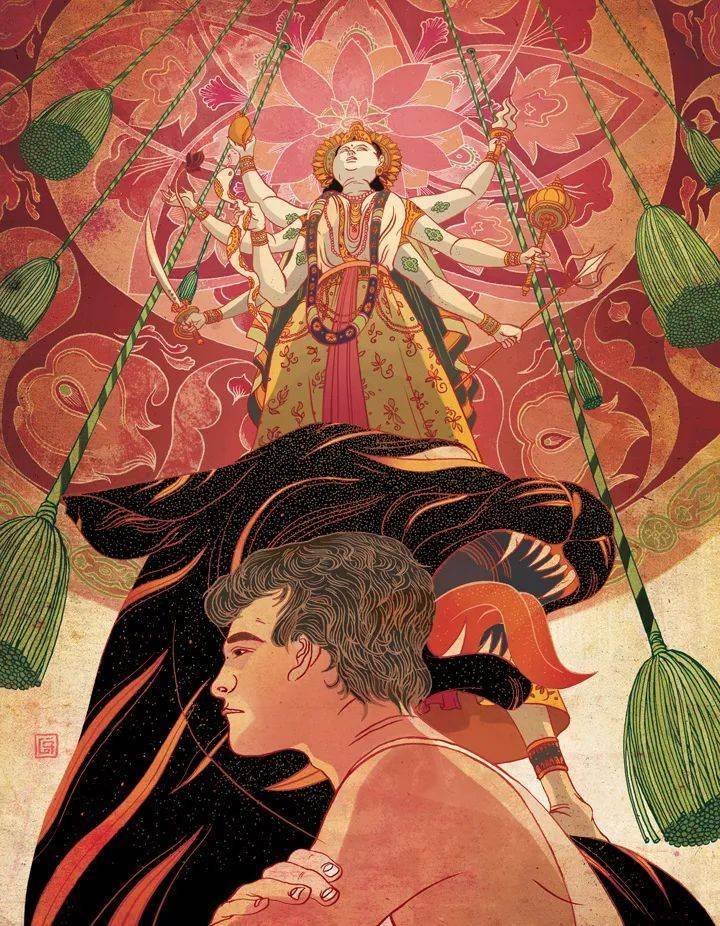

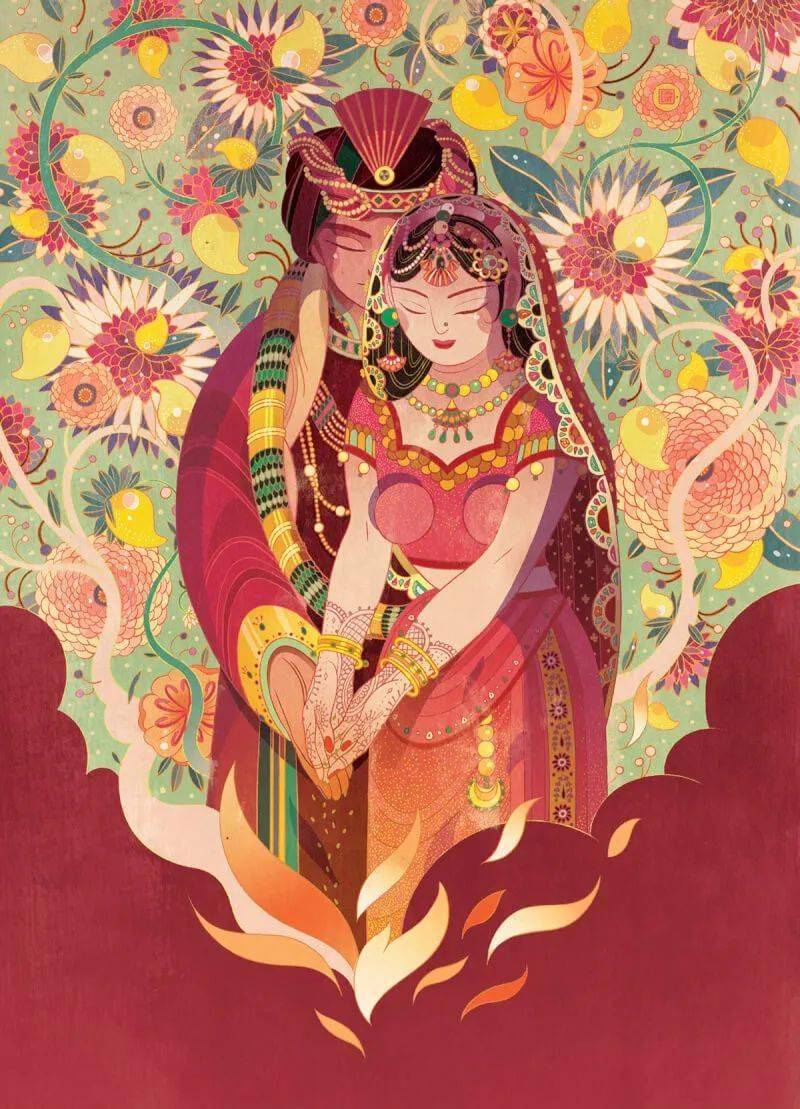

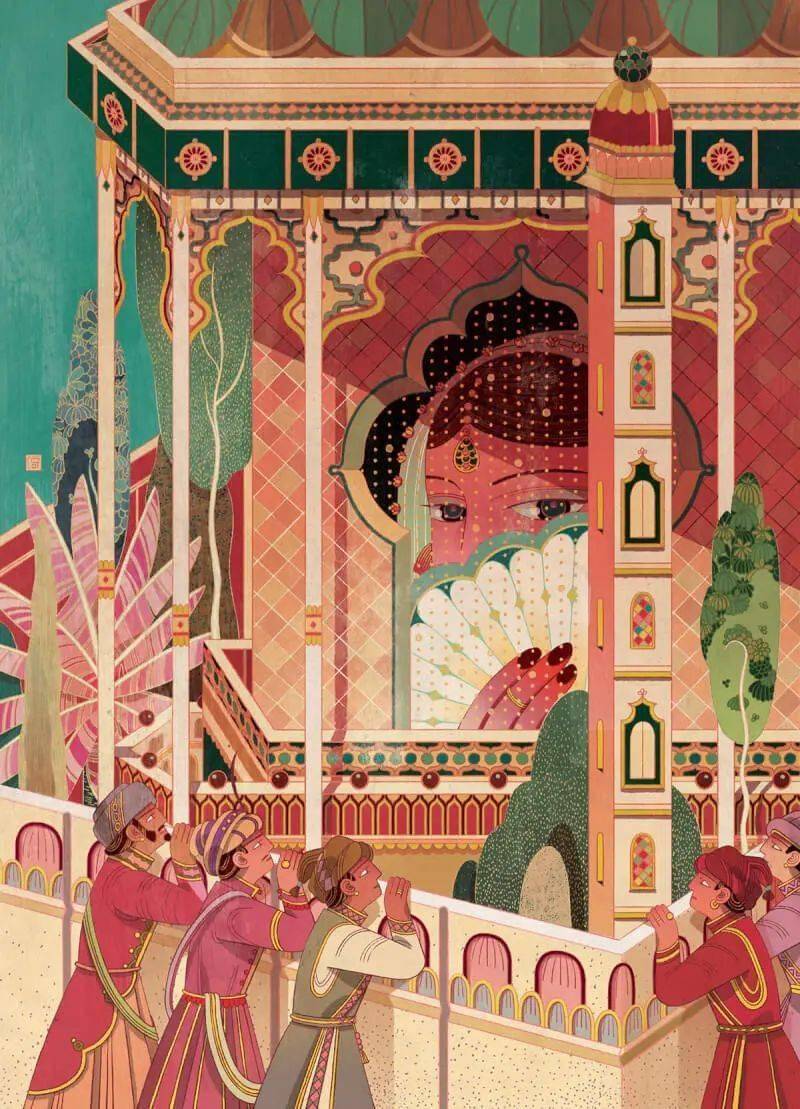

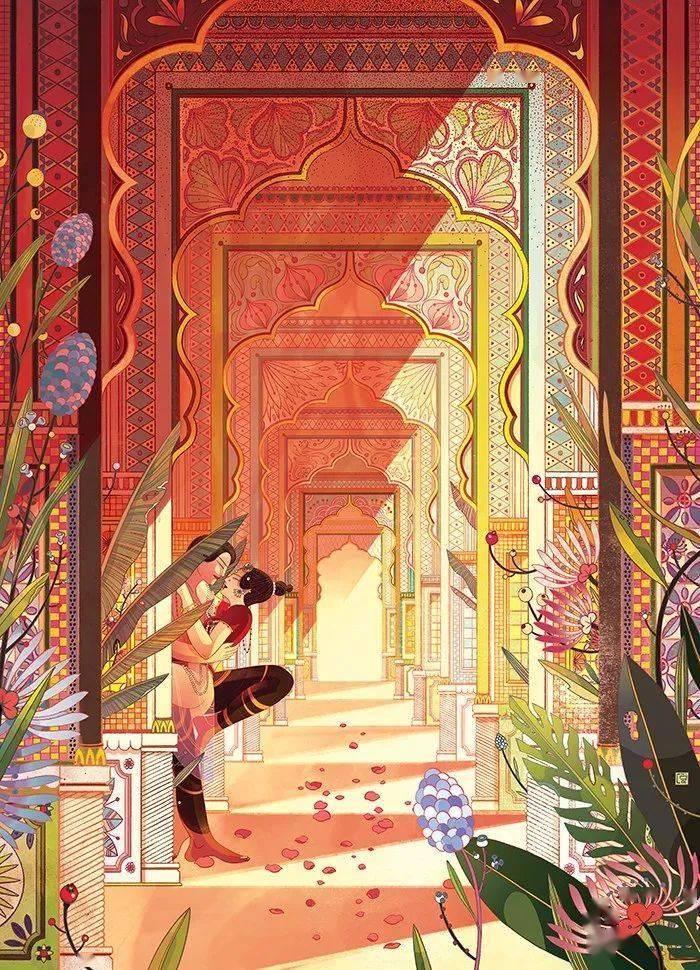

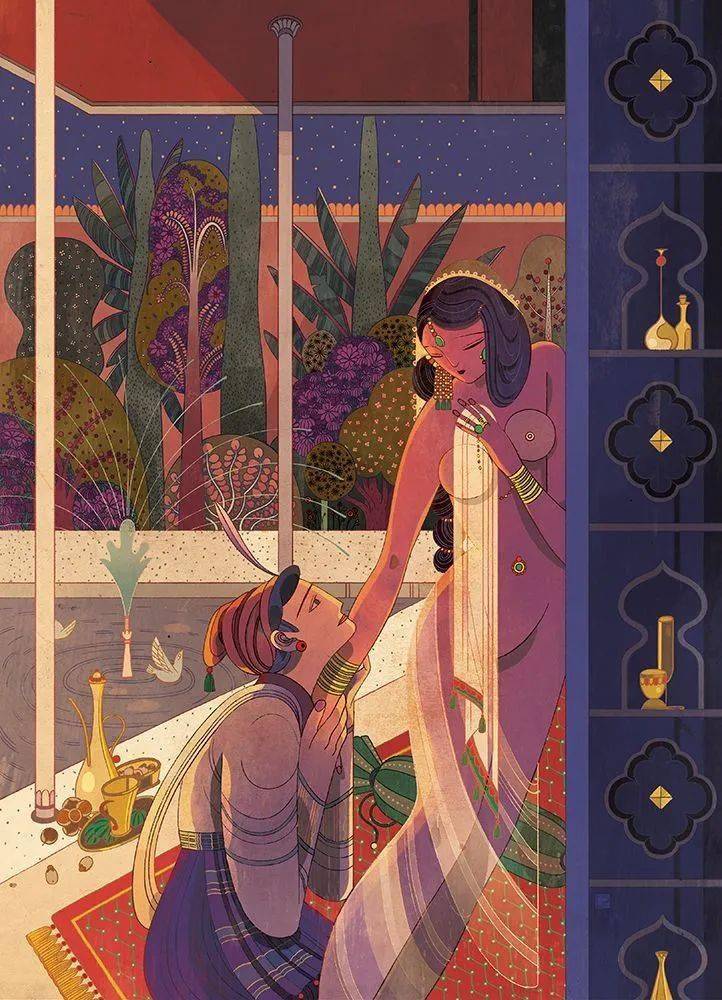

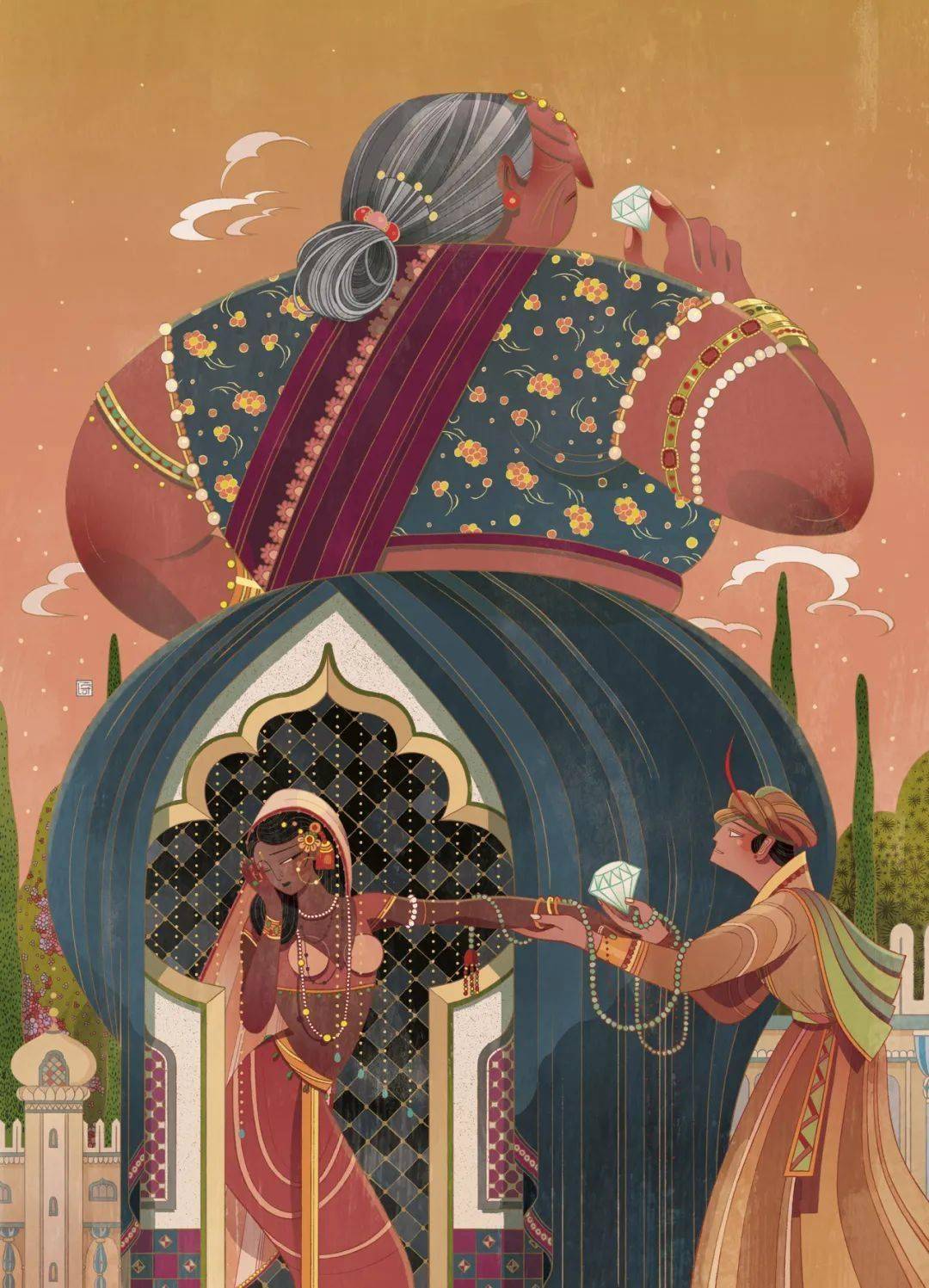

《The Kama Sutra of Vatsyayana(爱经)》插图

画风或许可以一比一还原,但一幅画作背后真正主导着质量的创意与审美见地,却无法复刻。

每个人生而独一无二,倪传婧说, “对自己诚实,是发掘自身独特声音的关键”。

“A Cup of Salted Tear(一杯咸泪)”,Tor Books

Question

金城:Victo你认为怎样的模仿学习,才算是一个合理的进步方式呢?可否结合自己的创作摸索经历谈谈?

倪传婧:我认为,合理的模仿学习应该包括以下三个方面:

技术学习而非内容复刻。模仿可以是学习某种技法、观察对方如何处理色彩、构图或光影。学习者需要带着问题去模仿:“为什么这幅作品能触动我吗?”,“为什么作者选择这个构图?”等等。尝试剖析原作创作背后的动机,而不是停留在表面现象。

“Sweet Dreams(甜梦)”

《The New Yorker》

倪传婧:融会贯通,形成自我表达。视模仿为起点而不是捷径,最终的目标是找到自己的声音。模仿多家,充分积累不同的养分才能滋养有深度的,与众不同的作品。

尊重原创。学习的前提是尊重原创者的劳动成果,特别是在公开发表和商业用途中,这一点尤为重要。任何直接复制的行为,不仅违背了艺术的道德,也对学习者自身成长没有帮助。

倪传婧:每个艺术家都会从模仿开始,但只有通过不断的探索与实践,找到属于自己的语言,才能在艺术的道路上走得更远。模仿可以是学习的台阶,但最终你要站在自己的独特视角上,去讲述属于自己的故事。

03

都想成为“别人”

又怎能成为自己?

这次我与倪传婧的交谈中,还谈及一个在当下时代决计无法绕开的话题。

即艺术与艺术市场。

《I was born in 1930, 3500'N 10500'E(我出生于 1930 年,3500'N 10500'E)》

Question

金城:有人认为艺术和商业牵扯到一起,反而不利于艺术的发展;Victo你也有过部分类似的观点,即“让激情主导你的创作,而不是当下的潮流或者市场的需求”。

你认为商业化对插画艺术发展而言,好与坏都是什么呢?

倪传婧:艺术与商业的关系确实是一个复杂又有趣的话题。“纯艺术”这个概念其实是一个比较近代的西方产物。17至18世纪的启蒙运动时期,随着理性主义、个人主义和美学理论的发展,艺术逐渐被区分为“高雅艺术(Fine Art)”和“应用艺术(Applied Art)”。

美学家如康德提出,真正的艺术应该追求“无功利的愉悦(disinterested pleasure)”,即艺术的目的应仅仅是为了美学和精神的享受,而非实用性。于是,“纯艺术”开始被定义为不以实用目的为导向,而是为了表达情感、思想和美的艺术形式。在此之前,东西方的艺术大多数是服务于宗教、政治和社会,通常是在有“甲方”或“委托”的情况下产生的。比如刚才提到的《西厢记》插图、敦煌壁画,或者米开朗基罗为西斯廷教堂绘制的天顶画。这些作品虽然有明确的功能性,但它们的艺术价值丝毫不逊色于后来的“纯艺术”代表作,比如梵高的作品。而当代的“纯艺术”,实际上与商业和社会的需求也难以割裂。

“The New Standard(新标准)”

《PLANSONSPOR》

倪传婧:从古到今,我们会发现, 人类文化的进程与权力和财富是密不可分的,艺术领域如此,科学领域也不例外。举个例子,伽利略将木卫献给梅迪奇家族的故事就很有意思。伽利略通过自制的望远镜观察夜空,发现了木星的四颗卫星,然后将它们命名为“梅迪奇星(Medicean Stars)”,以此向佛罗伦萨的强大政治家族——梅迪奇家族致敬。这一“聪明的商业操作”,帮助伽利略获得了稳定的收入、社会地位和学术自由。在梅迪奇家族的庇护下,伽利略得以继续他的研究和写作,并且免受天主教会的干扰。找到合适的“爸爸”真的很重要,既能给自己带来资源,也能让双方互利共赢。

理想的商业艺术合作应该是“1+1>2”:既能满足客户的需求,又能让艺术家借助客户的资源实现平时无法完成的创作,最终做出好作品供大众欣赏,并推动社会审美的提升。

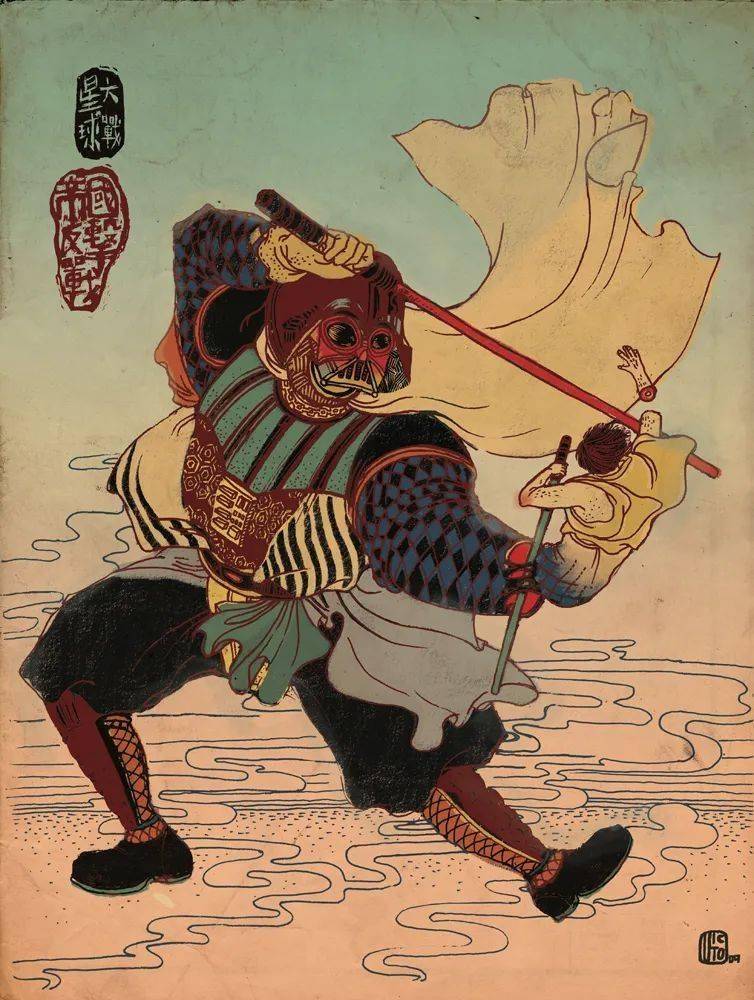

《Star Wars(星球大战)》

艺术品被用于当做商品进行交换的历史记录,或许可以追溯到新石器时期,也就是说艺术商业化在很早很早以前便开始了。

随着时间推移、时代发展、市场成熟,艺术创作者与艺术市场的联系也渐渐密不可分。艺术创作者会影响艺术市场,而艺术市场的导向可能也会作用于艺术创作者。

这就涉及到一个根源问题, 创作者究竟应由什么来主导自己的创作?

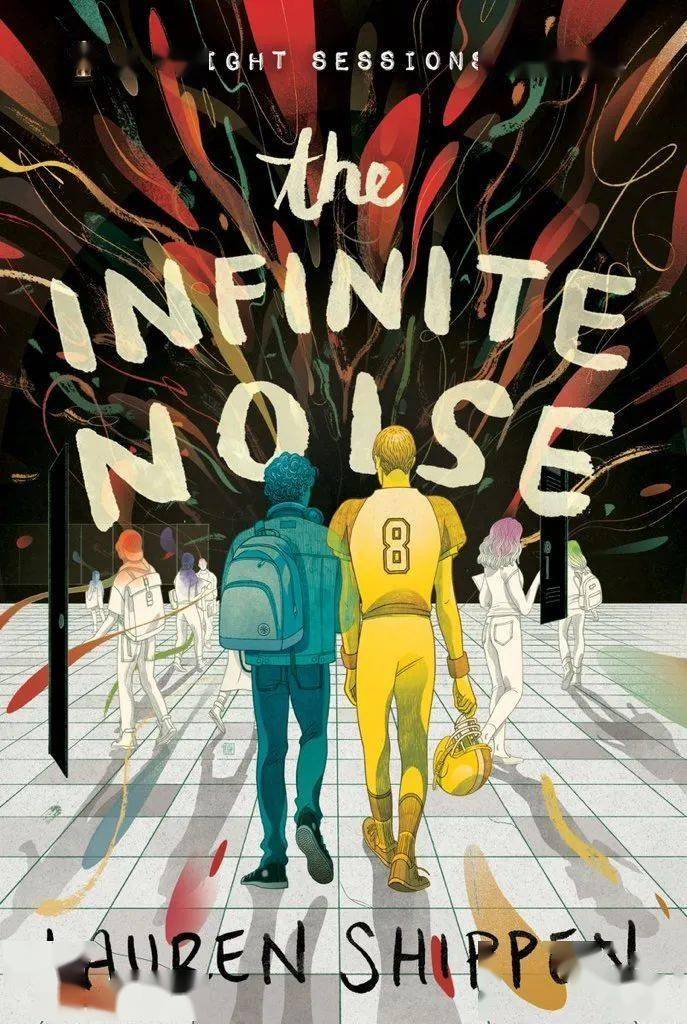

《The Infinite Nolse(无限噪音)》书籍封面

倪传婧:我一直提倡 “让激情主导创作”,意思是要先明确自己想做什么样的作品,再在这个基础上去寻找合适的客户和项目。你得知道自己想要什么,才能知道什么样的“爸爸”适合你。只有对自己的创作有坚持和追求,作品才有深度,“爸爸”也才会尊重你。我对自己商业插画的要求是 “personal professional work(个人职业工作)”。也就是说,既是商业插画,同时也能脱离项目背景后仍然保有独立价值的个人作品。

“Dan Yuan Ren Chang Jiu(但愿人长久)”,Tor Books

倪传婧:当然,并不是所有客户都能接受我的创作方式。合作是对等的关系,艺术家和客户需要相互寻找合适的合作对象。如果A客户不合适,就去找B客户,没必要因为A不接受,就急着去改变自己去迎合他们。不然容易随波逐流,迷失自己。十五年来,我和很多甲方合作过,只要满足了他们的核心需求,通常都能有很大的创作自由。对于那些不合适的客户,以后不合作也没关系。

要想让甲方顺利通过自己的方案,除了找到合适的解决方法,怎么“pitch”方案也非常重要。有时候有些小细节明明是自己喜欢加进去的,但在与甲方沟通时,我们可以从他们的角度来解释这个细节的重要性。这种小心机,我们都可以多向伽利略学习。

《A Desolation Called Peace(名为和平的荒芜)》书籍封面

倪传婧:从个人成长的角度来说,很多突破瓶颈的机会恰恰来源于委托项目。商业项目往往会提出各种需求,迫使艺术家跳出舒适区,做出不同的尝试,激发创作灵感。同时,艺术家的决定也能够推动行业的发展,帮助提升客户的审美,这对未来的艺术家来说也是一种积极的影响。所以,长期坚持自己的艺术追求,不仅能提升自己,也能为整个行业带来正面的推动力。

《Jack and Queen at the Green Mill(绿磨坊的杰克和王后)》,Tor Books

“创作者究竟应由什么来主导自己的创作?”

倪传婧的答案,一直以来都是“本心”与“本我”。

从福布斯上榜,到因设计打破苹果公司性冷淡风的鸡年年画而出圈进入主流视野,再到现在被称为插画界的大前辈。倪传婧一直有被外界冠以各种噱头或标签。

向世界表达中国风的插画师、“只花7年就从毫无基础到登上福布斯榜”的传奇、顶刊奢牌商业合作拿到手软的顶端大佬......

甚至为了听起来足够牛掰吸睛,当年还有不顾事实为88年出生的倪传婧,安上“90后天才美少女”噱头的标题党。

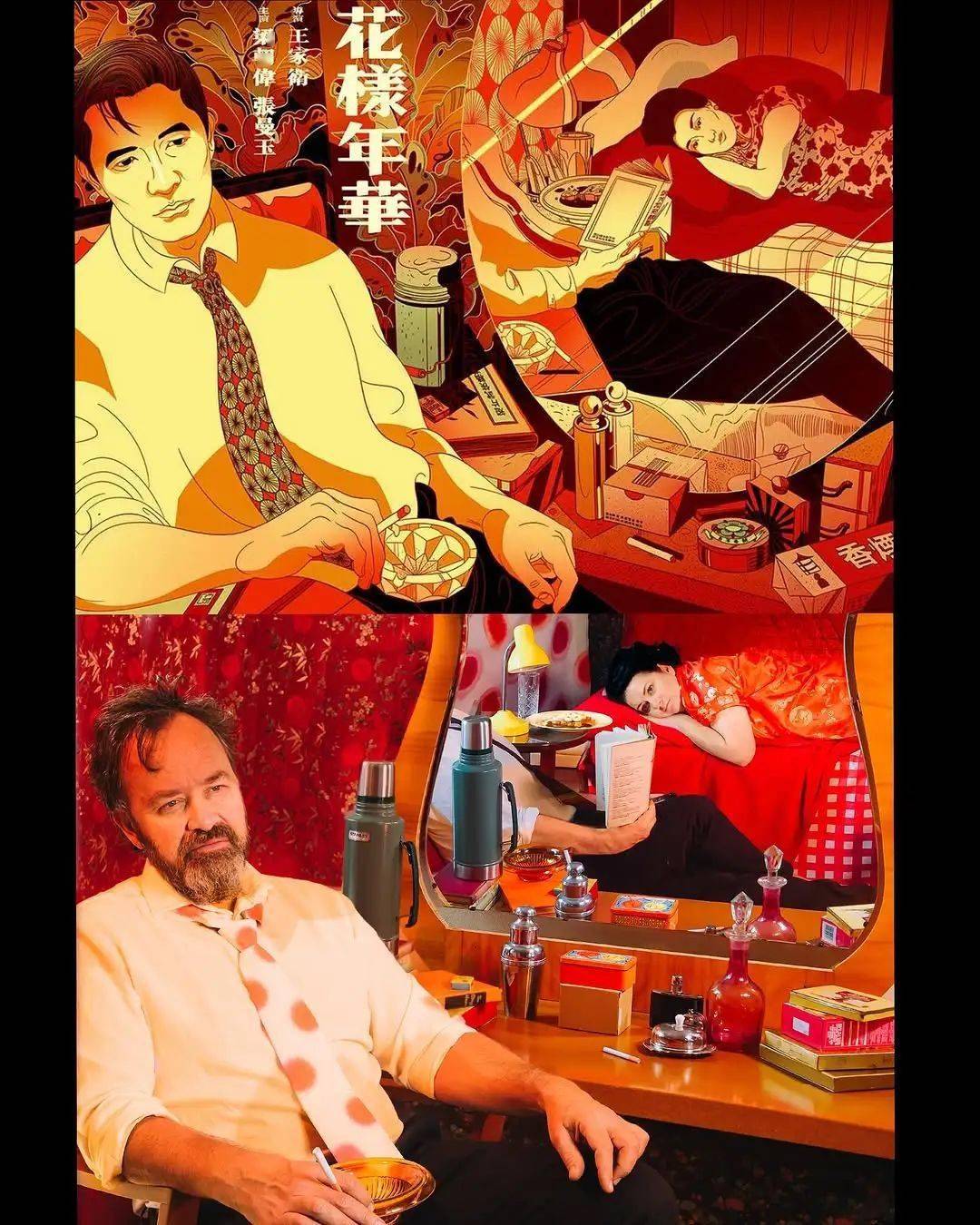

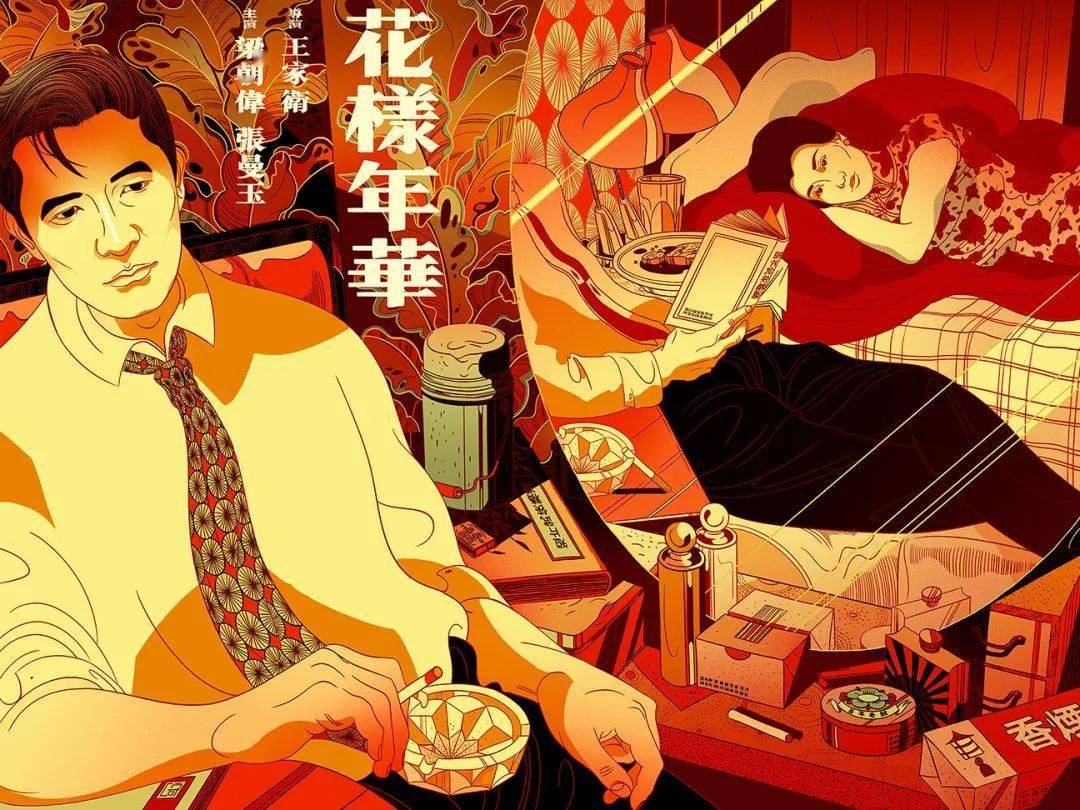

《花样年华》影视海报设计

《Flowers of SHANGHAI(海上花)》影视海报设计

但事实是,倪传婧登上过福布斯榜,也摸索出一种属于自己的全新国际范东方风格;倪传婧画得了中国风,也画了不少西方元素;倪传婧画中国元素既因为熟悉,也可能因为合适......

《古墓丽影》影视海报设计

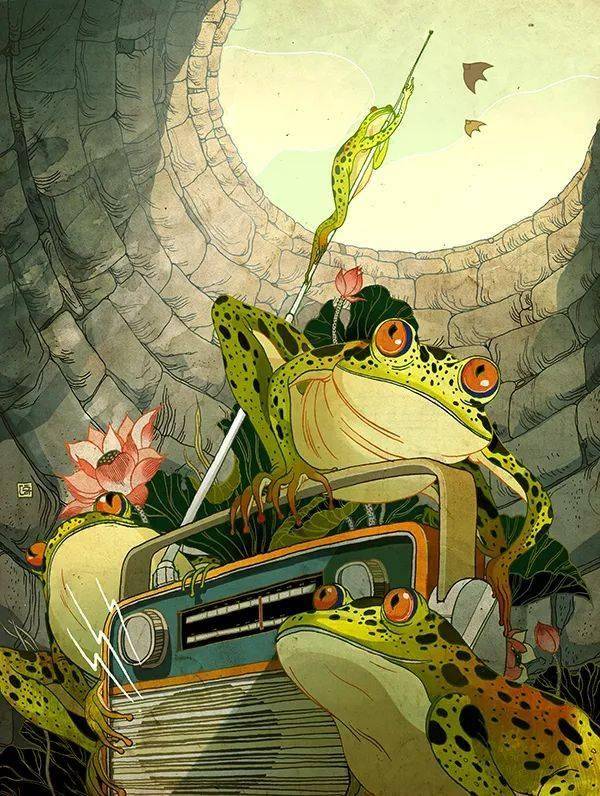

倪传婧有一幅被媒体命名为《井底之蛙》的作品,被许多人误以为这是中国传统文化题材的画作,实则这是一幅把传统成语的故事剧情反转,进行二次创作的作品。

“Up From the Wel”

为美国国家公共广播电台创作的《井底之蛙》原名“Up From the Well”,其实描述的是关于“广播电台对人们的影响”的话题。

倪传婧取材于自己长时间呆在工作室里画画的生活,她庆幸当时有播客和收音机能边画边听,才不至于让自己成为井底之蛙。

所以画面呈现了青蛙们靠着长长的收音机天线爬出井口,看到外面风光的过程。

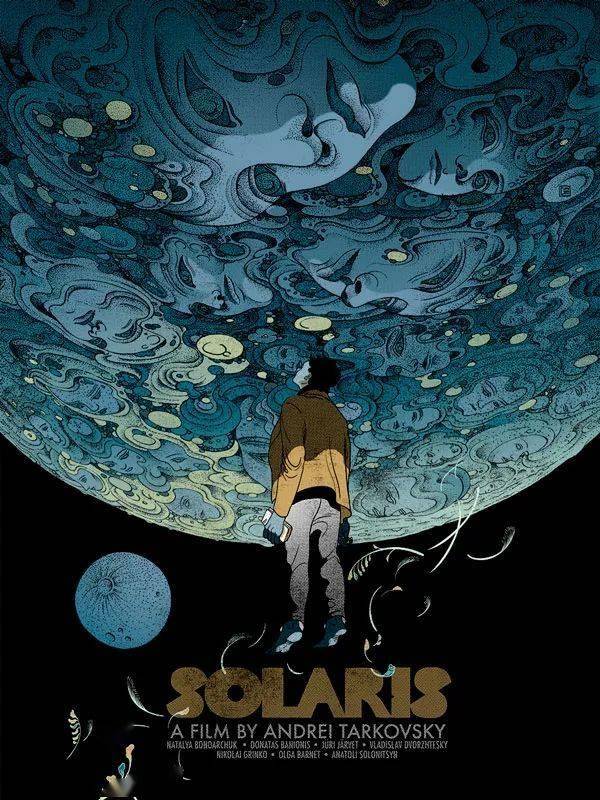

《SOLARIS(飞向太空)》影视海报设计

就像纠结于“88年出生还是90年出生”这种没有本质区别的小事一样。

看到这些关注点评论或报道的倪传婧,当然是不爽的。

但这不尽是由于报道的失实或片面,还因为她希望大家看到的是自己的作品,而非只是“福布斯”。

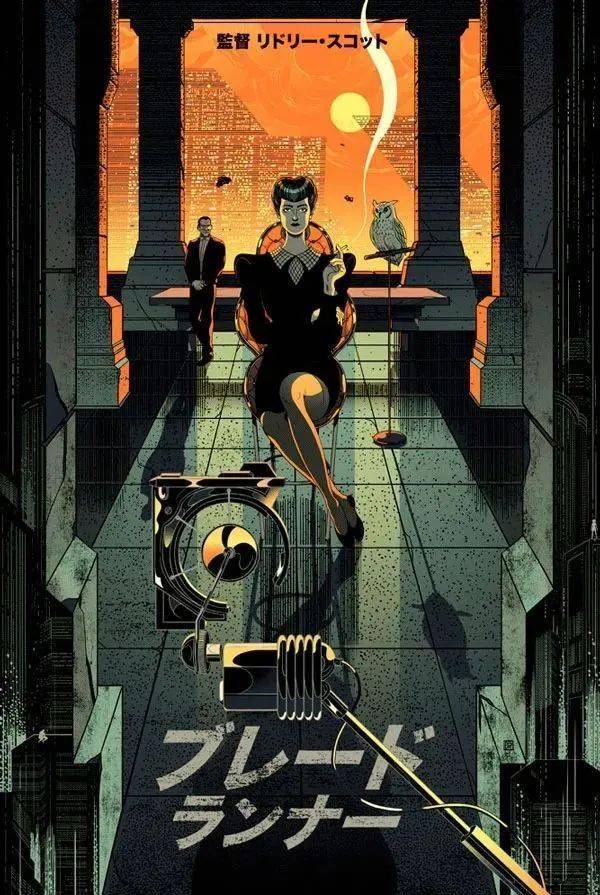

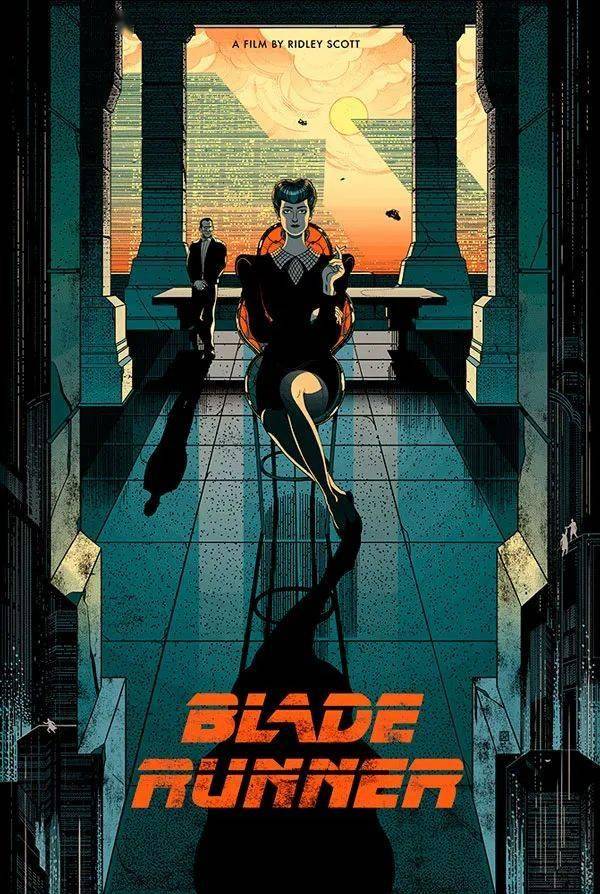

《BLADE RUNNER(银翼杀手)》影视海报设计

哪怕现在距她入行快要二十年,她也依然从不让自己停下,始终在调整与改变自己的笔触。

有人评价倪传婧的风格为 “让熟悉的事物充满神奇,让超凡脱俗的事物显得不那么陌生”。我深感其中之巧妙。

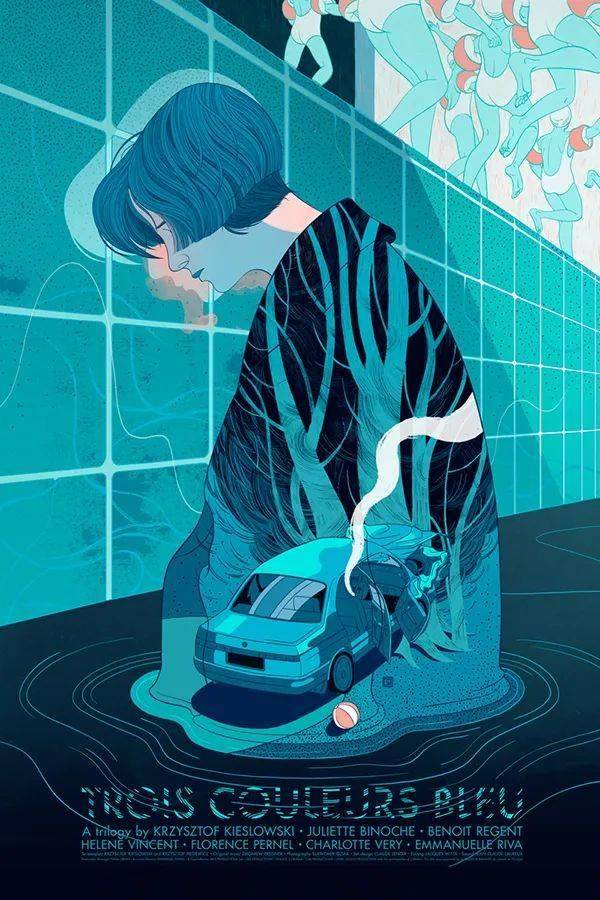

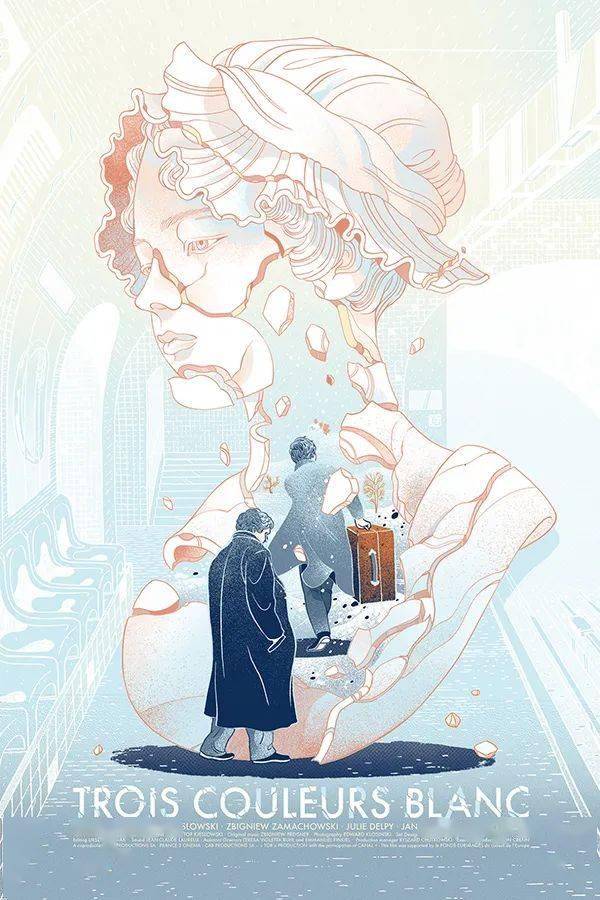

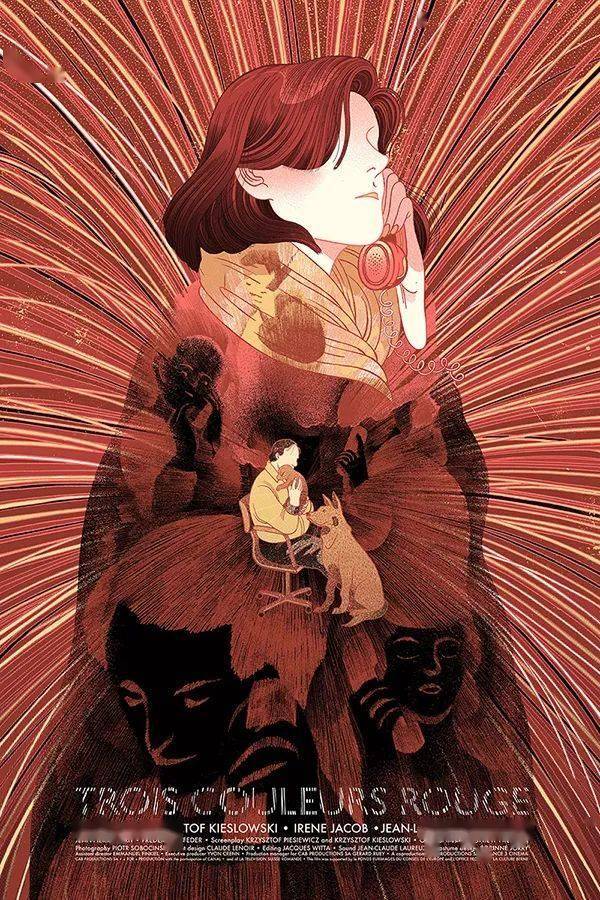

“Three Colours Trilogy(三色三部曲)”

倪传婧的创作是踏实又天马行空的,是忠于命题又抒发个性的。

“好的艺术是诚实的艺术。”

“想要创作出有感染力的作品,插画师需要找到项目里属于自己的兴奋点。”