“我馒头都不敢多吃,米饭只吃一小口,为什么血糖还是控制不住?”一位六十岁出头的退休职工在复查时提出了疑问。

很多糖尿病患者走入了一个看似理性的误区,总以为米饭馒头是高血糖的罪魁祸首,其实不然。真正复杂的是那些藏在生活习惯和食物结构中的细节,真正扰乱血糖的,是另外五样东西。

先说最核心的糖。这里指的不是碳水,而是添加糖和游离糖,这类糖不是天然存在于食物内部的,而是经过提取后人工加入各种食品中。

像果汁、饮料、糖果、调味酱、甚至号称健康的低脂酸奶、全麦饼干里都能找到它们。游离糖一旦摄入,会迅速通过肠道进入血液,几乎不需要消化过程。

也就是说,它的升糖速度非常快,而且激起的胰岛素反应也更强烈。很多人一整天没吃主食,却喝了几杯奶茶、一包饼干,看似热量不高,血糖却反复异常。

糖分带来的问题不仅仅是升糖本身,更容易导致胰岛素抵抗,这是糖尿病失控的根本。长期大量摄入游离糖会扰乱胰岛细胞的分泌节律,造成胰岛功能耗竭。

更值得警惕的是,这些糖不像主食一样能产生饱腹感,人吃了还想吃,很难自我控制,饮食节奏就这样被打乱了。真正对血糖破坏最大的,不是主食,而是这些看不见摸不着的甜味添加。

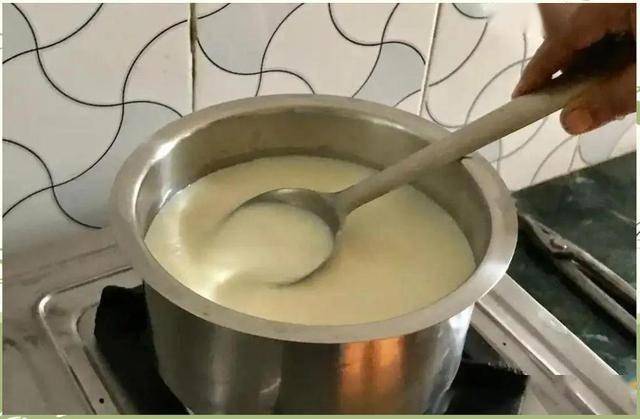

很多人习惯吃粥、喝汤、打糊糊,觉得入口软、好消化,对胃负担小,就特别适合老人和糖尿病人。这是一个极具迷惑性的陷阱。

糊化的过程实际上已经把食物中原本紧实的淀粉结构破坏掉了,让它变得非常容易吸收。这一变化看似温和,实则危险。越是细腻、越是稀软的食物,升糖速度越快,血糖波动越剧烈。

很多人早餐只喝一碗粥,两个小时后血糖就飙到高点,不仅不顶饿,还容易刺激接下来的过量进食。

糊化食物的问题在于,它的消化吸收完全跳过了咀嚼和初步分解的过程,直接作用于血糖系统,是一种“无声的爆炸”。

一些人甚至用豆浆、山药糊、红薯泥当作主食替代,看似营养,实则把血糖调控机制完全打乱了。

粥不是不能吃,而是不能成为主角,更不能在空腹状态下单独摄入,否则控制再好的血糖也会被拉高。

不是所有的脂肪都危险,但饱和脂肪和反式脂肪绝对不能掉以轻心。很多人糖控制不住,其实根本问题在油上。他们喜欢吃炸鸡、火锅、酥皮点心,日常饮食里油炸和烘焙占据了很大比例。

这些食物虽然不直接升血糖,却会让胰岛素的效果变差。饱和脂肪进入身体后,会改变细胞膜的通透性,使得胰岛素难以发挥作用。

反式脂肪的破坏性更强,它能干扰激素水平,引发慢性炎症反应,让本该顺畅的代谢通路卡住。更可怕的是,高油脂饮食常常伴随高热量摄入。

长期下来体重增加,内脏脂肪堆积,而这些变化都是糖尿病发展速度加快的重要因素。不要以为控制碳水就能控制糖,只要油脂摄入混乱,再精准的药物也补不上饮食带来的破坏。

不少糖尿病患者有个共同点:一日三餐时间不定,有时省一顿,有时暴吃,有时一天吃五六顿,全靠情绪支配。这种节奏对血糖控制极其不利。

人是节律性生物,胰岛素分泌、胃肠蠕动、代谢效率都有自己的节奏。三顿不定时,胰岛素调节能力就会被打乱。饥饿过久再暴食,会造成短时间内的血糖爆冲,是最容易引起糖化反应的状况。

更糟的是,不规律饮食往往意味着血糖测试时间也混乱,患者甚至无法准确判断自己是否控制得当。

有的人把晚饭推迟到深夜,吃完就睡,结果夜间血糖上升、清晨又掉得过低,长此以往形成反复波动,对神经系统和眼底血管都很不利。

饮食规律性比内容更关键,是糖尿病治疗的稳定基础,没有规律的进食,再精准的碳水控制也无从谈起。

现代生活让大多数人保持着高度静态状态。一坐就是几小时,不走动,不运动,甚至饭后也只是靠在沙发上玩手机。这种低活动水平是胰岛素抵抗加重的主要原因之一。

肌肉是身体消耗葡萄糖最重要的器官,只有肌肉收缩时,细胞才会主动吸收葡萄糖,不依赖胰岛素。如果肌肉不动,那葡萄糖只能依靠胰岛素作用进入细胞,压力全在胰岛上。

长期久坐不仅让血糖高居不下,还让血脂、血压一并升高。饭后短暂走动、每天哪怕30分钟的慢步,都会显著改善餐后血糖曲线。

而不动的身体,哪怕吃得再精致、药吃得再对,也难以获得好的代谢结果。活动才是身体调节的天然方式,懒惰正在加快胰岛衰竭的速度。

真正控制糖尿病,不是剥夺食物,不是禁吃所有主食,而是精准识别那些隐藏的破坏者。

越是看起来“健康”的,越要冷静分析成分和影响。糖尿病不怕吃,而怕错。怕错在不动、在乱吃、在不看标签、在把注意力放歪了方向。