东北侧鸟瞰日景

奉贤,上海产业新兴聚集地,聚焦 “美丽大健康、绿色新能源、通用新材料、数智新装备” 四大主导产业,构建 “4+N”现代化产业体系,形成与张江差异化协同的产业新格局。

夕阳中的产业园

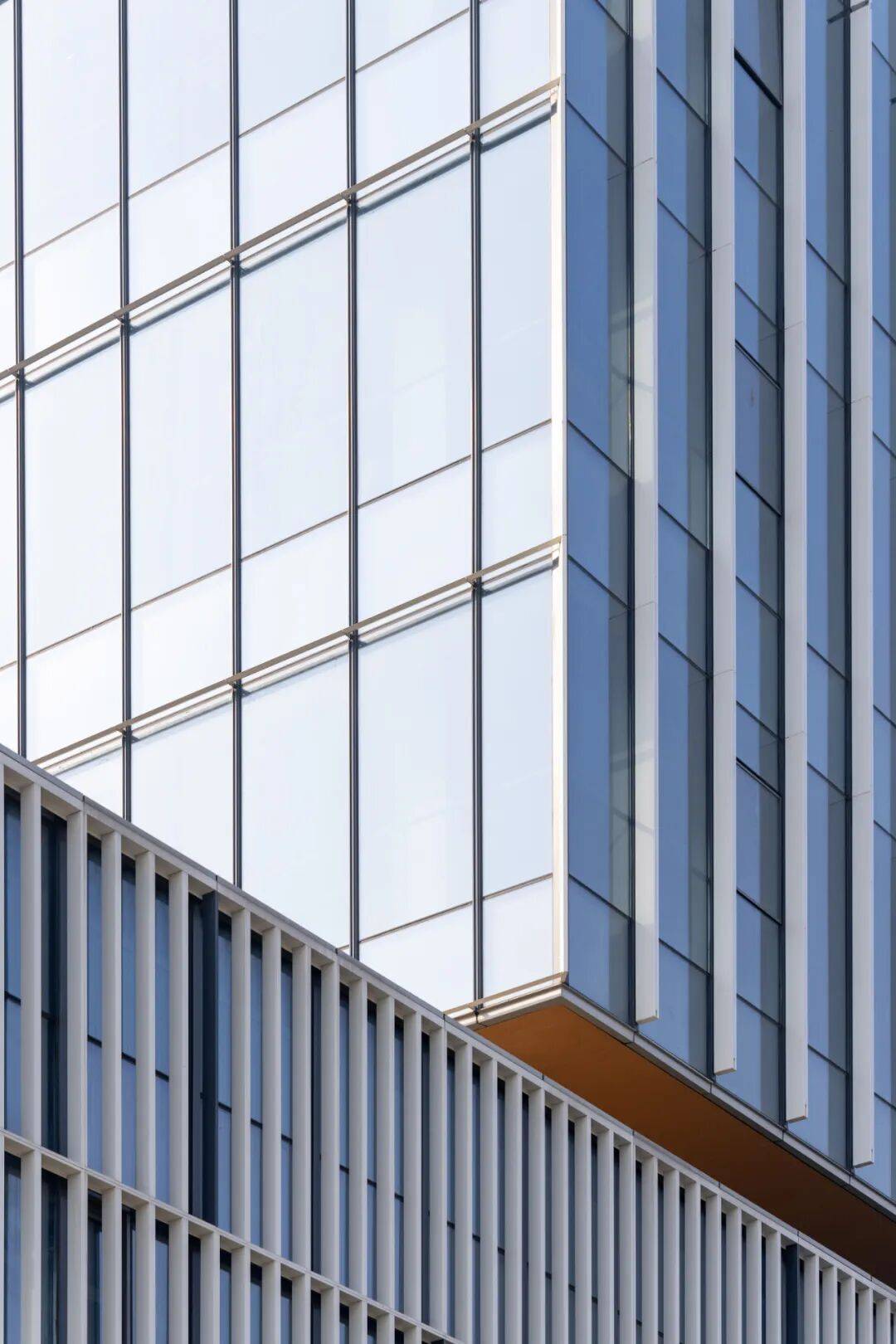

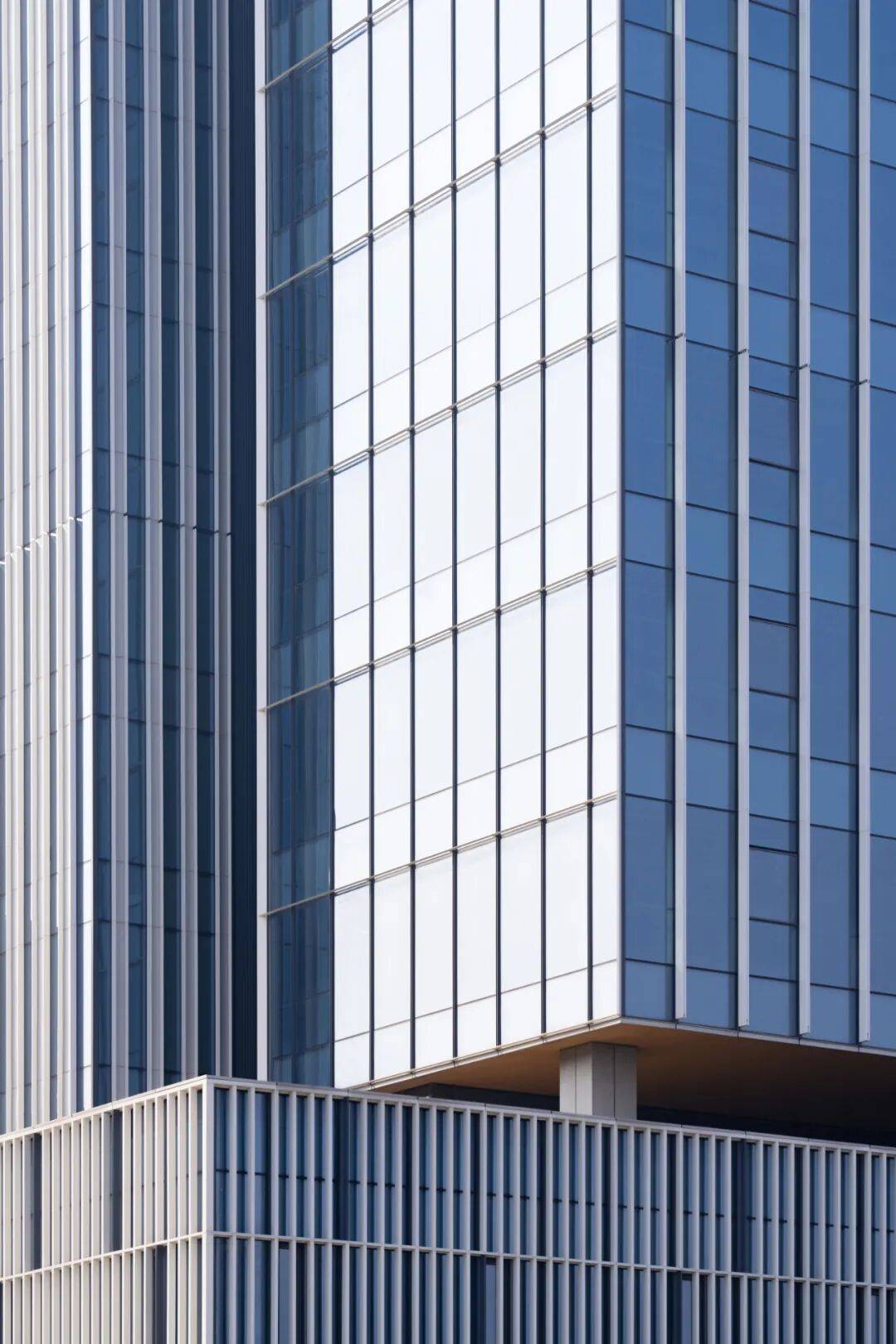

塔楼局部立面

项目概述

沿街城市界面

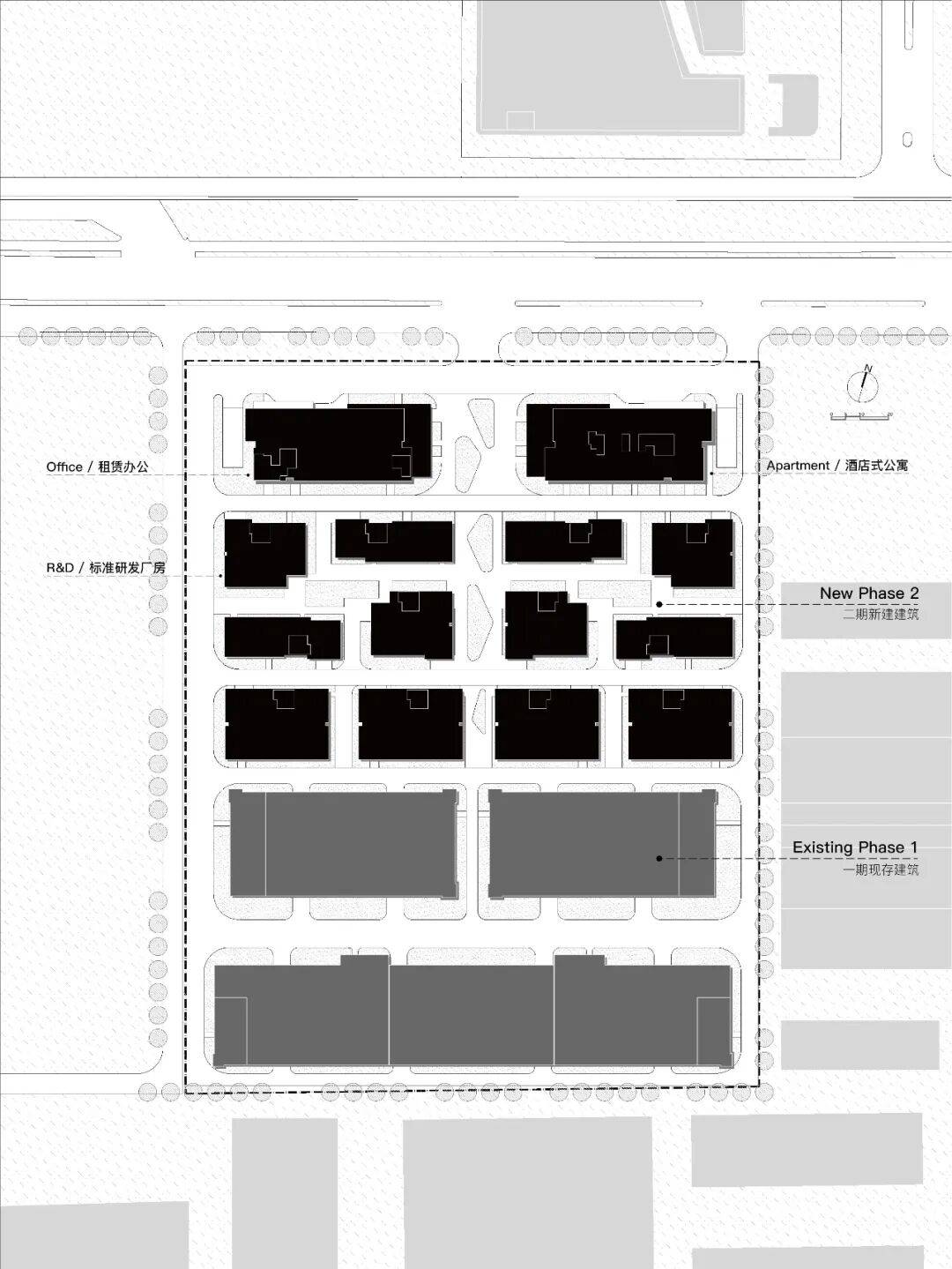

作为奉贤区产业发展轴(奉浦大道)沿线的核心地块,项目现二期规划用地面积约28,600平方米,总建筑面积约90,500平方米,包括2栋塔楼及12座研发厂房,以“科技智造”功能为主导,是集合企业办公研发、生活居住、休闲商业于一体的创新复合型园区,可同时容纳上千人工作与生活。

奉浦大道未来产业轴

西北角城市道路人视

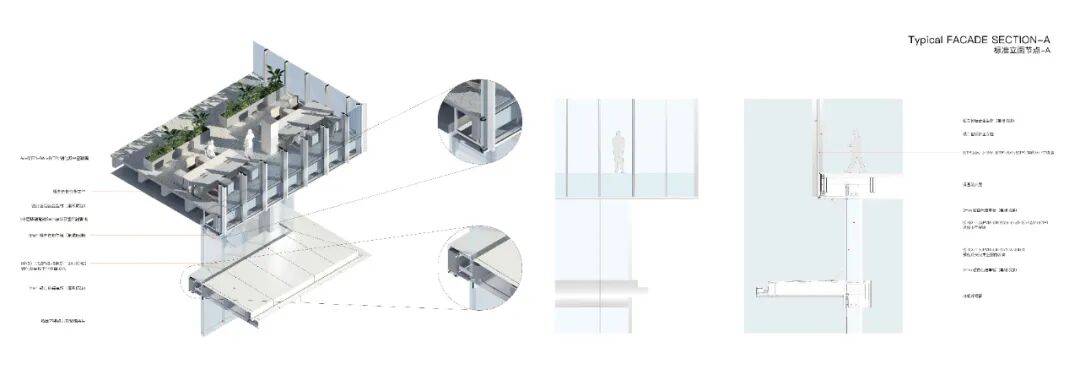

集约的场地,超高密度和高容积率的用地条件,几乎限定了建筑只能以最高效的棋盘式矩阵布局呈现。在此前提下,如何突破传统产业园区的封闭性,在生产能效与办公空间品质之间建立新的平衡,是本项目设计的主要挑战。同时标准与模块化体系有助于在更可控的建造成本内获得更高品质立面, 并缩短建设周期。

中央轴线

设计概念

沿街城市界面

传统产业建筑的空间组织往往遵循刚性分割的流水线逻辑,形成内向封闭的功能单体。为回应现代产业园区多元复合的发展诉求,本项目以 “空间互渗”与“功能共生” 为设计策略,通过南北向的生态景观主轴,整合研发智造、生产测试、服务配套等弹性组团,并与北侧城市绿带形成双向渗透的生态廊道系统 。实现了产业价值链的高效协同,将有限的内部景观作为活性媒介,重塑生产研发空间与城市界面的有机对话。

研发厂房立面肌理

架空层

纵向连接城市与园区的绿谷空间并形成轴线,串联各个组团的同时,结合景观、铺装引导形成一条便捷的开放路径,链接南北一二期两个地块;

标准研发厂房组团内部道路

围绕中轴向两侧辐射,形成广场、庭院、屋顶平台及街巷空间,为园区提供多层次体验的科研环境;

内部落客流线

紧邻一期生产车间布置独栋研发厂房,延续尺度和功能,并与一期生产车间形成生产联动,提高园区运作效率。

建筑语言

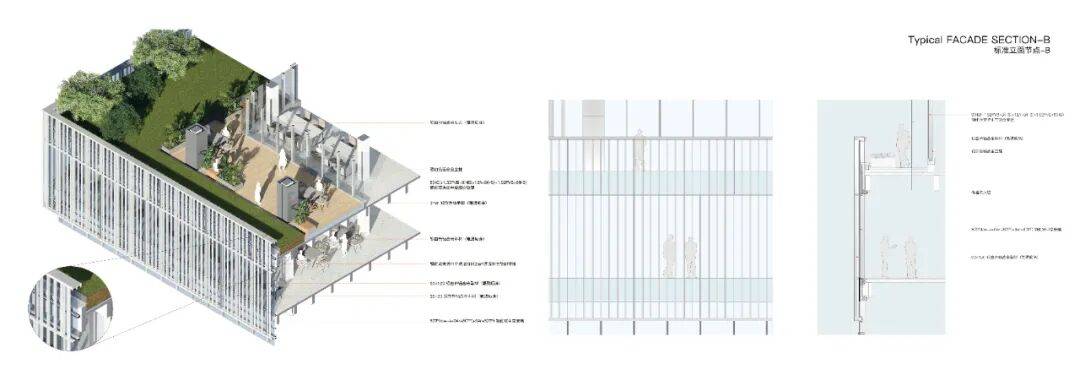

现代纯粹的设计语汇清晰的勾勒出简洁有力的建筑轮廓,标准化的立面单元和现代材料的使用,创造轻盈而规整的秩序感。幕墙是建筑热工性能的关键部分,约占整体能耗的40%,是实现节能的关键,园区建筑幕墙系统使用通透率适中的蓝灰色Low-E镀膜夹胶玻璃,满足园区节能需求和使用效率。MUDO通过造型处理,减少玻璃幕墙面积,对框架式幕墙的细节设计和优化处理,在有限的成本下较好地保证建筑的完成度。

办公楼幕墙细节

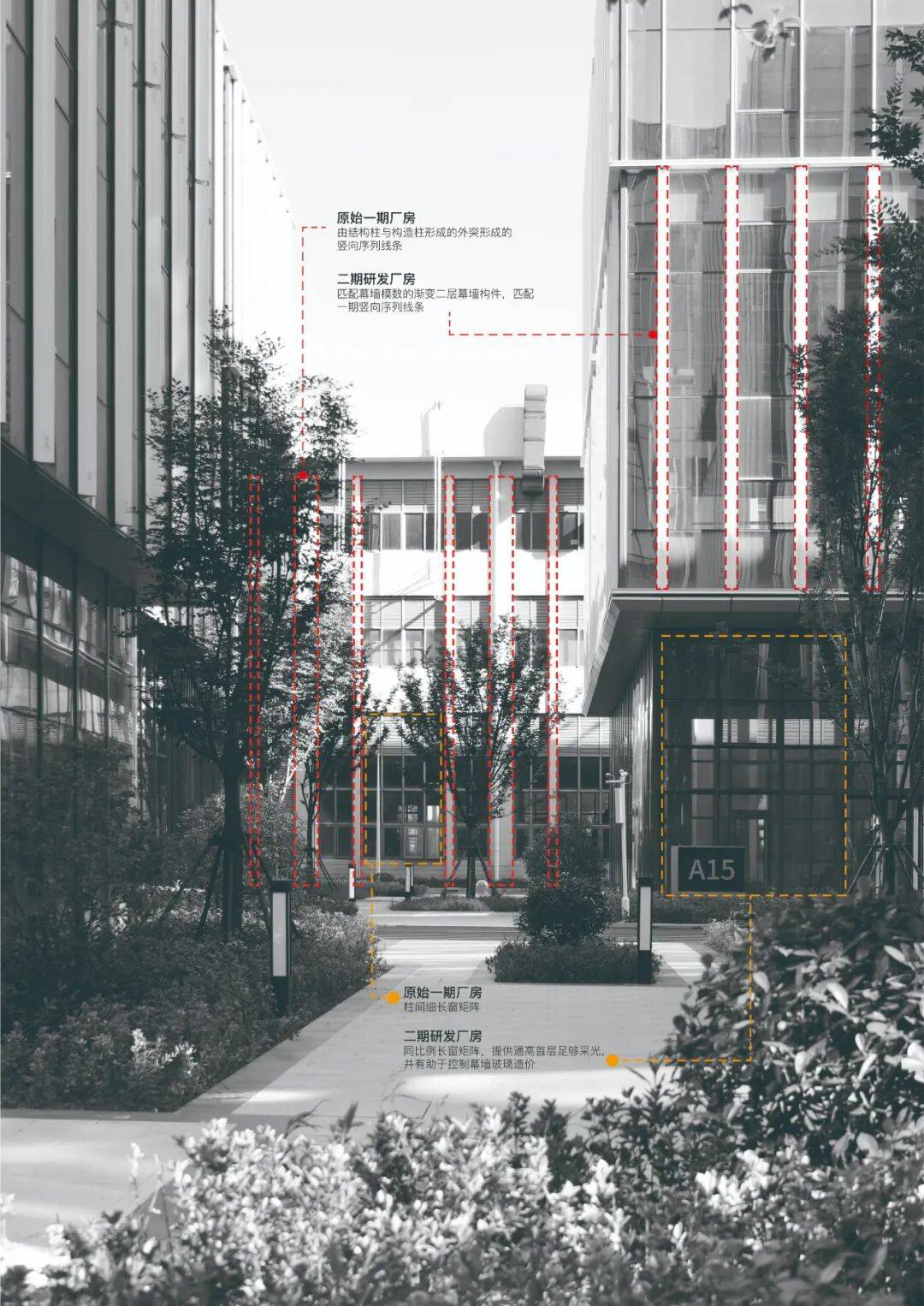

建筑通过体块的错动与咬合,形成层次丰富、活力灵动的界面形象。延续一期生产车间立面语汇,以纵向线条为主,营造具有强烈的秩序感和视觉延伸性,塑造向上生成的力量感。通过统一的建筑语言和特征,将场地内不同尺度的、不同时期的建筑进行整合;

局部悬挑细节

不同形式的竖向线条,形成统一且丰富的视觉秩序和更加细腻的建筑质感;

办公楼幕墙细节

不同粗细的竖向金属铝板,形成丰富的韵律变化,配合塔楼的错落进退,营造简约高效的视觉效果。

办公楼幕墙细节

沿街塔楼

沿奉浦大道布置科研办公楼和城市酒店,辐射周边,塑造连续的、有力且收放有序的城市界面。紧凑的退线边界下,通过建筑主体量的前后错动和裙房盒子的咬合,形成与多层建筑尺度的过渡,并尽可能创造户外共享的公共空间,促进正式或非正式交流的便利性。

塔楼人视

与周边工业厂区的关系

标准化研发厂房

营造绿色生态研发生产环境

标准研发厂房

场地南侧由12栋街区尺度的建筑盒子组成,相互错动,界面丰富。建筑盒子围绕近人尺度的庭院展开,营造街区尺度,保证彼此之间都能有较开阔的景观视野。

标准研发厂房区

极致用地内的错落景观

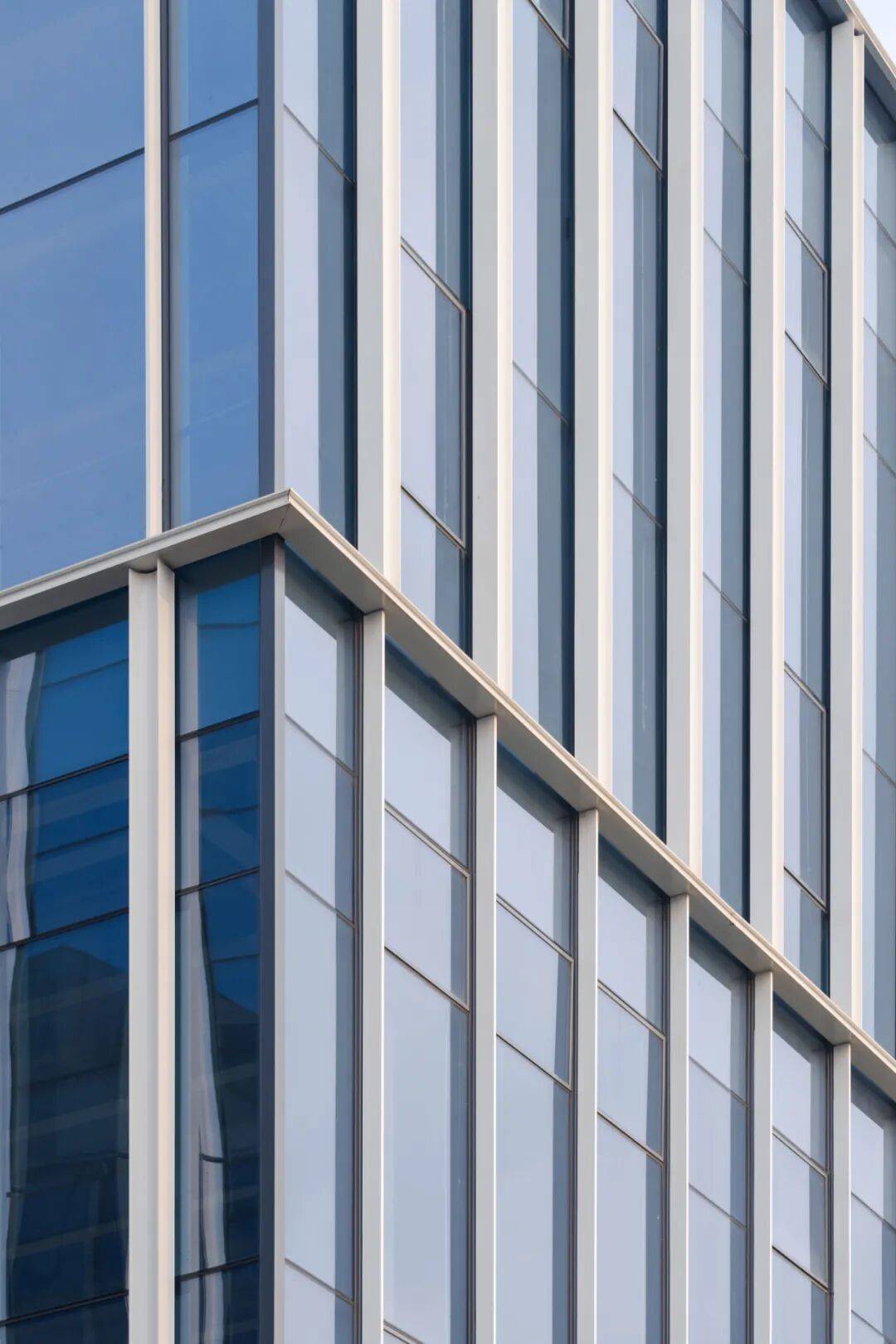

标准厂房局部立面

研发厂房在成本与美学的平衡中,以“标准化幕墙系统 ”和“模块化建造”实现高效落地。竖向延展的立面肌理,不仅强化了建筑张力,内部通过减法、内凹等收分策略,高效化解多栋厂房的之间的拥挤感。竖向带状窗结合错动竖向线条的虚实对比,赋予了建筑轻盈悬浮的现代感,最终让规整的工业模块呈现为轻盈通透的现代技术载体。

内部货运流线

标准研发厂房立面细节

总平面布局

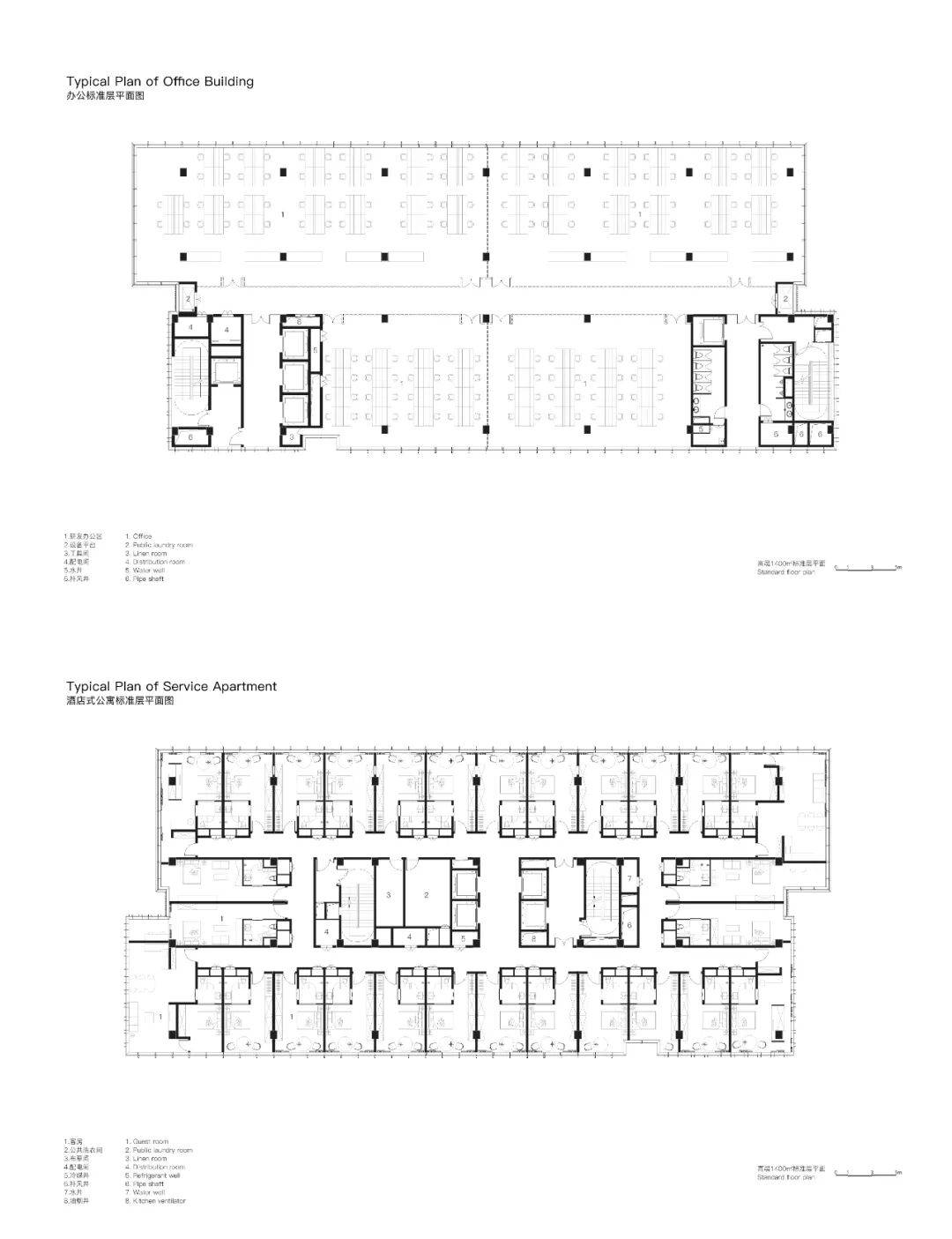

沿街高层平面图

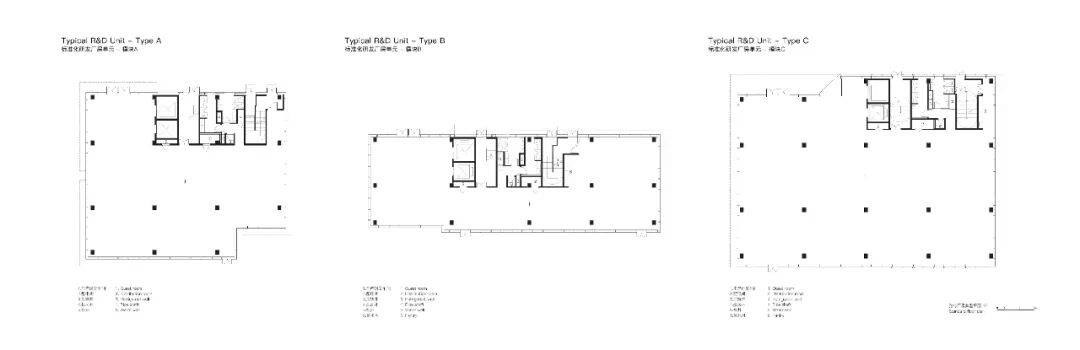

标准研发厂房平面图

墙身节点大样

墙身节点大样

墙身节点大样

与原始厂区的风格匹配和立面语言的延续

沿街南立面图

项目名称:上海交大国家大学科技园(南桥园区)

项目类型:产业园 / 办公建筑

设计方:MUDO Architects + 帝奥栖合

项目设计:2021

完成年份:2025

主持建筑师:吴信烨

设计团队:吴信烨,罗斌辉,穆小东,张翅

项目地址:上海市 – 奉贤区

建筑面积:90,500㎡

摄影版权:Dong建筑影像 + MUDO Architects

设计合作方:

施工图设计:上海奉贤建筑设计有限公司

景观设计:上海奉贤建筑设计有限公司

幕墙顾问:上海筑联建设工程有限公司

建设方:上海奉贤二建股份有限公司

客户:上海交通大学国家大学科技园·南桥园区