© ATDEF team

项目主题

作为中国首例在沙漠环境中,采用三维混凝土打印技术完成的公共建筑,项目不仅服务于内蒙古阿拉善左旗地区治沙锁边与生态修复事业,也为人类探索适应极端气候的可持续建造提供实验样本。

项目简介

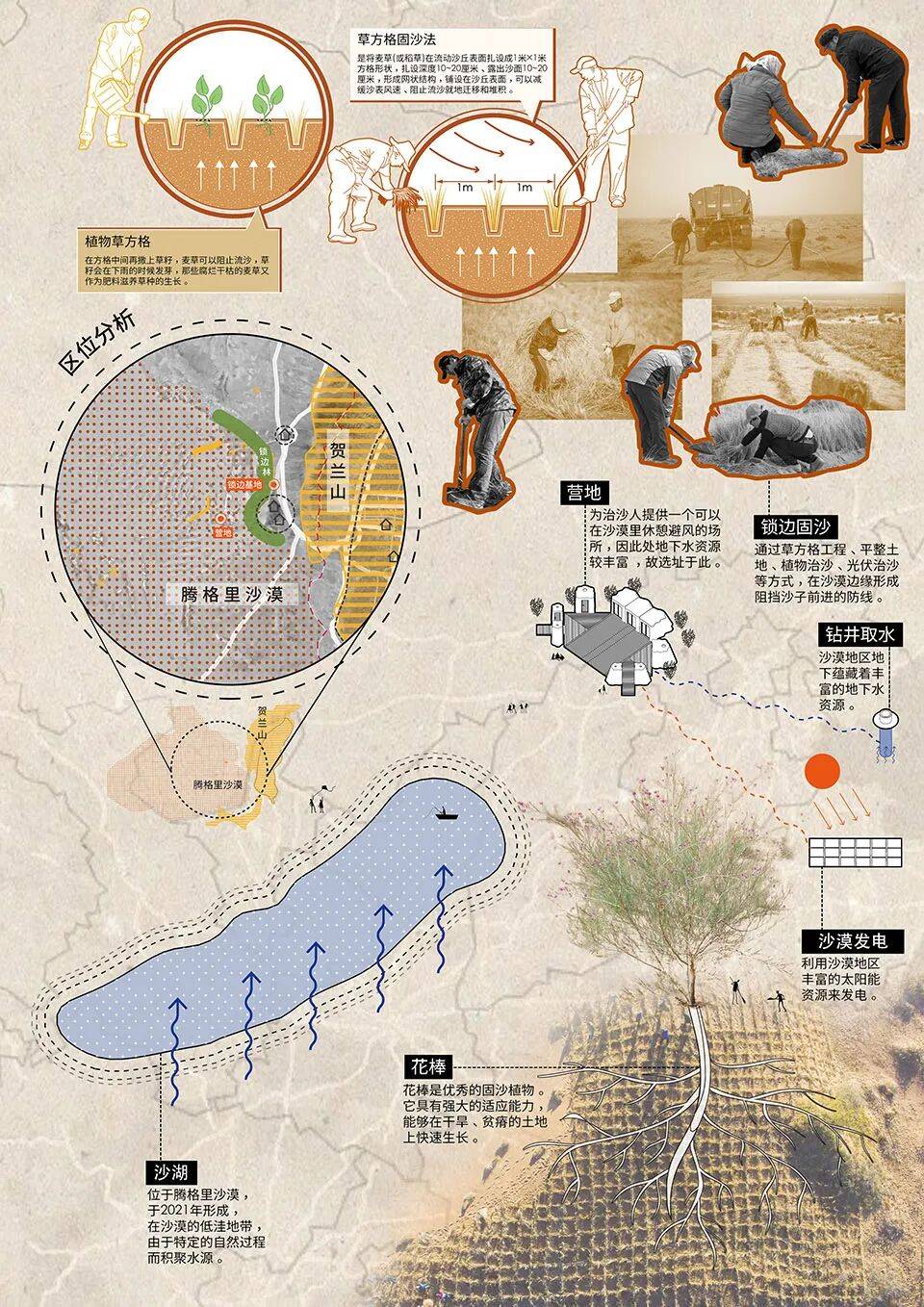

腾格里沙漠是东亚地区沙尘危害的主要发源地和必经之路,也是内蒙古生态治理的重点地区。自本世纪初,在中国绿化基金会等国内外环保机构的支持下,由吴向荣创立的“腾格里沙漠锁边生态公益基地”,坚持科学育林,取得了显著的防沙治沙成就。每年都有来自世界各地的志愿者加入团队,为恢复贺兰山西麓的生态平衡贡献力量。锁边林员和志愿者们需要长时间深入沙漠作业,暴露于瞬息万变的极端天气之下。余留地为植树者们设计了一座野外营地,提供避难、休憩和调度的基础设施,同时作为面向社会大众进行自然教育的平台。

▲场地周边总体鸟瞰©ATDEF team

▲鸟瞰沙漠方舟和间歇湖©ATDEF team

▲从水边看沙漠方舟©ATDEF team

▲沙漠方舟与锁边林种植区©Ziwen Hu

项目详述

项目的业主,“腾格里沙漠锁边生态公益基地”,由吴向荣先生在内蒙古阿拉善左旗创立。作为中国绿化基金会“百万森林”计划的重要组成,基地也受到来自国内外环保机构、民间企业和团体的积极赞助支持。经过近三十年的不懈努力,吴老师领导的团队,累计植树超过1500万株,促进了该区域近4万公顷荒漠化草原的自然恢复,扭转了贺兰山西麓生态恶化的趋势。基地以“种树植心”为理念,倡导将环保治沙实践与面向全社会的自然教育相结合,并积极推动本地牧区的循环经济模式。贯穿全年的育林和养护工作,使植树者们时常暴露于烈日、沙尘暴和夜间低温的野外危险环境。

▲从沙丘看沙漠方舟外观©Huaer Lin

▲沙漠方舟近景©ATDEF team

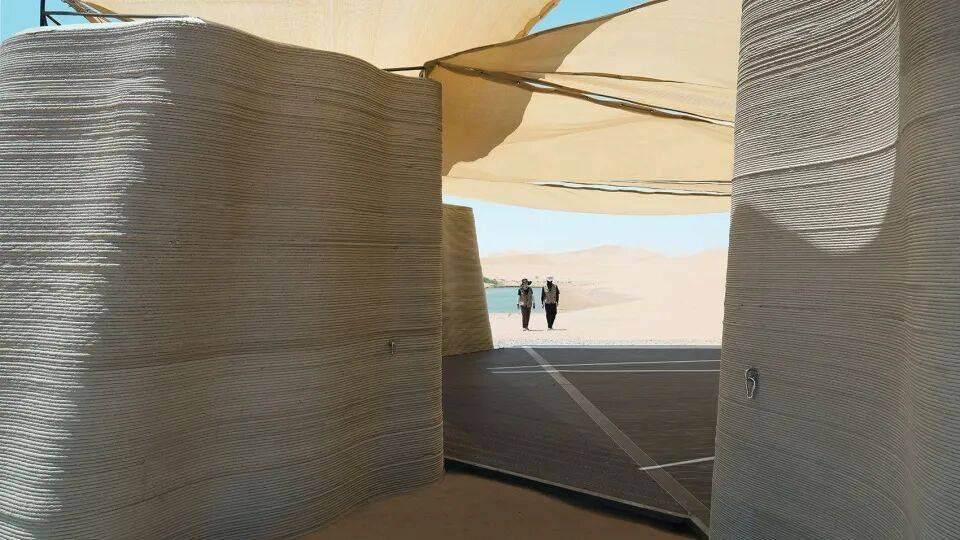

▲带有遮阳篷的三维打印混凝土组团©ATDEF team

沙漠锁边林员营地,简称“沙漠方舟”,是一座150平方米的综合保障设施,选址在自然形成的间歇沙湖边,为锁边林团队提供应急避难,休憩食宿和物资调度等功能。同时,作为一个公益平台,向社会志愿者,学校和捐献环保的企业提供交流与活动空间。营地的建造需要考虑到沙漠生态环境的复杂性和敏感性,避免常规现场施工带来的不可逆侵害。

▲锁边林生态原理©designRESERVE

▲沙漠方舟正面视角©Huaer Lin

▲平台上的公共活动©Huaer Lin

项目创新

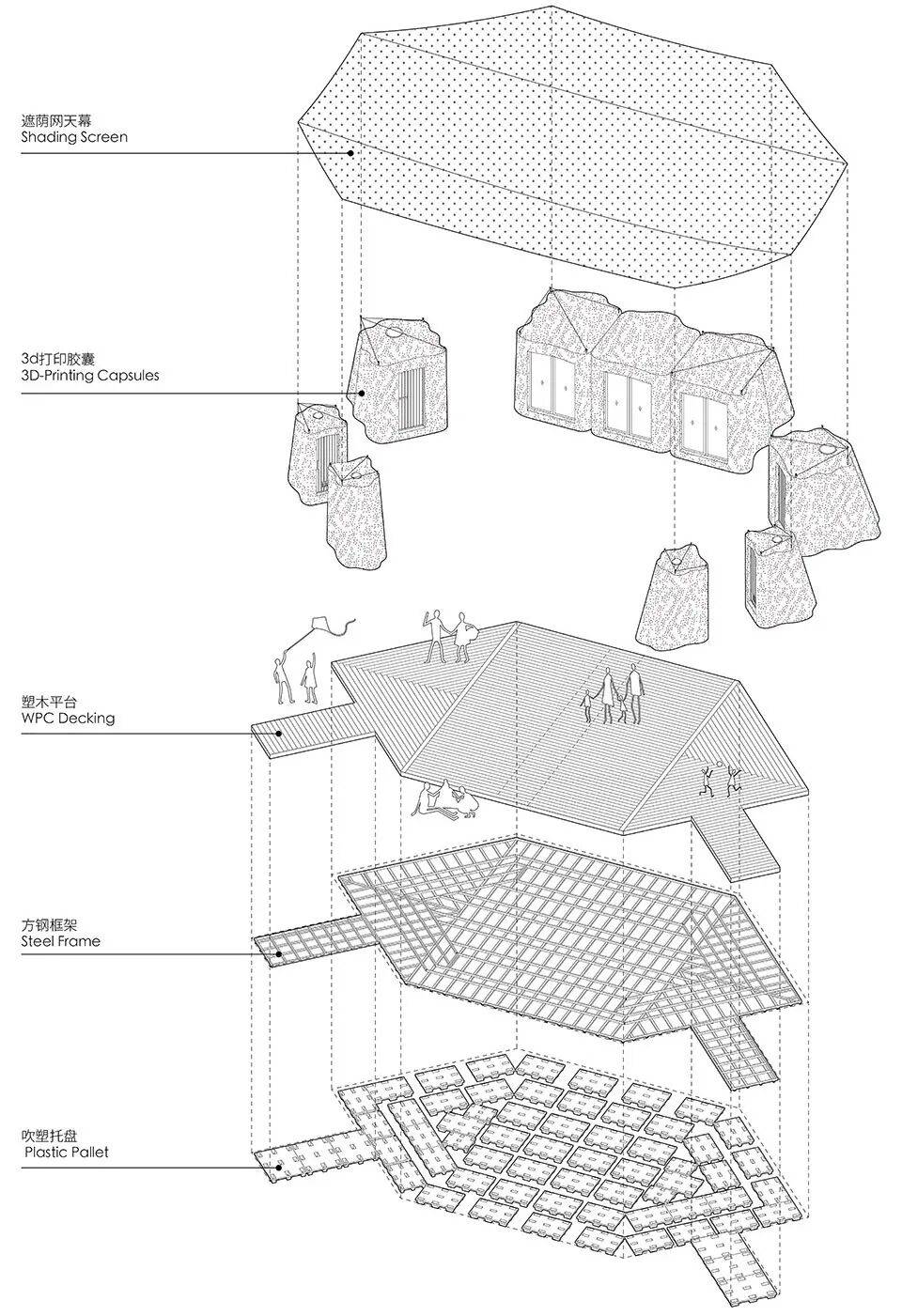

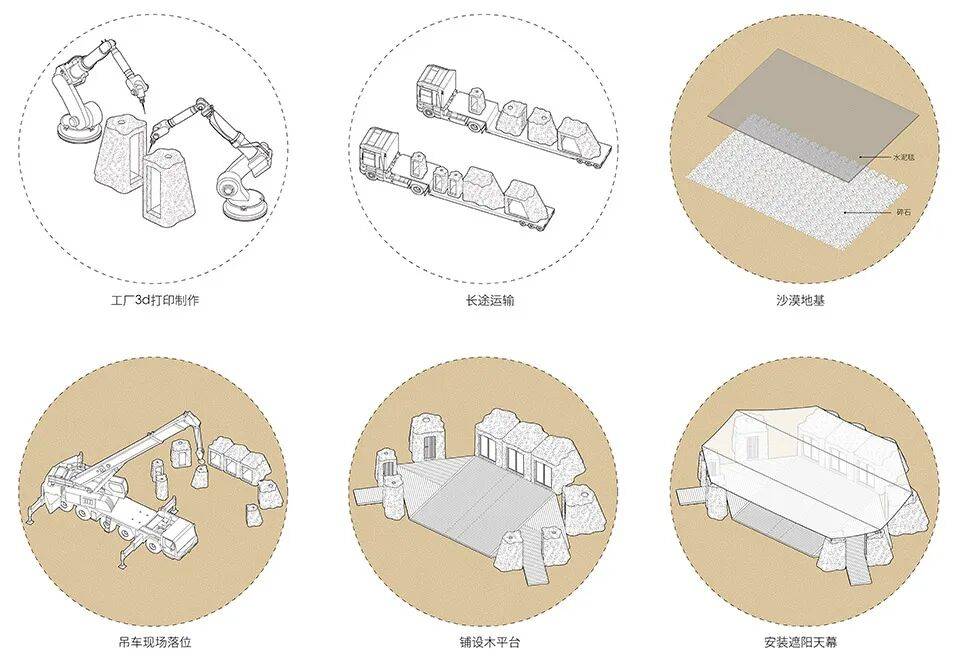

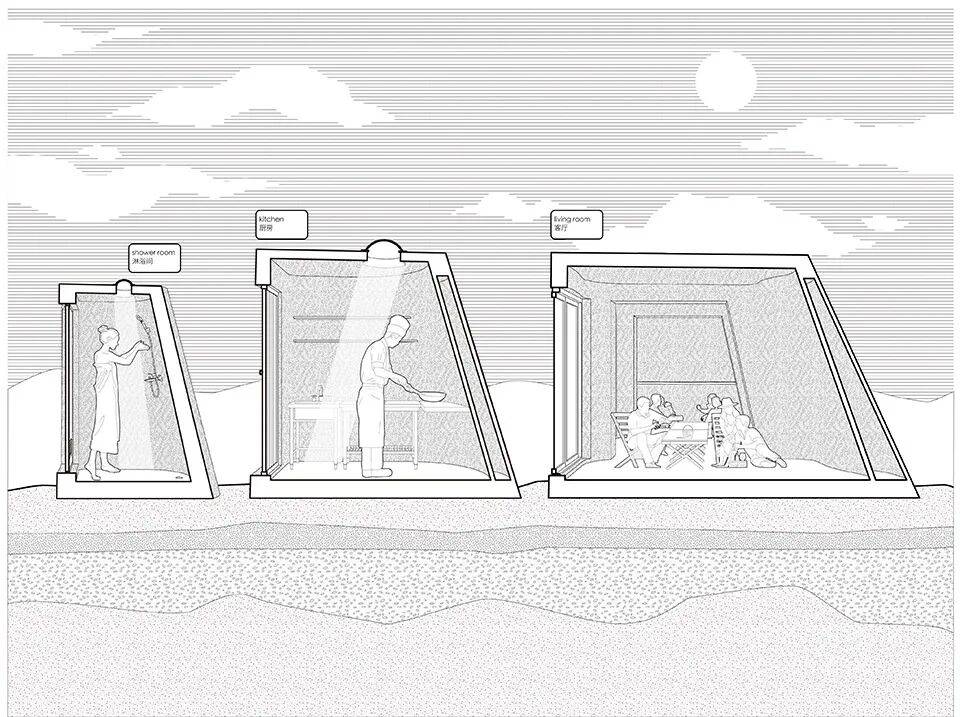

余留地的目标是创造一个既足够坚固耐候,又反映环境特质的可装卸建筑系统。考虑到沙漠严苛的施工条件,转瞬即逝的窗口期,以及极端气候下建筑材料的耐久性和持续维护的成本,设计团队采用三维混凝土打印的方式(清华大学徐卫国教授团队提供技术支持)实现快速建造。整个营地包含公共活动室,厨房,卫生间,淋浴间和仓库。通过化整为零的策略,各功能分散到模块化的空间单元之中。所有单元在工厂中预制完成,空间与结构一体设计,尺寸与荷载经过精心优化,满足沙漠中运输和吊装的限制。尽管遇到异常天气,现场落位和安装主体空间单元仅用了两个工作日。

▲工厂预制三维打印混凝土模块©Zhipeng Lin

▲透过混凝土体块看沙丘© Huaer Lin

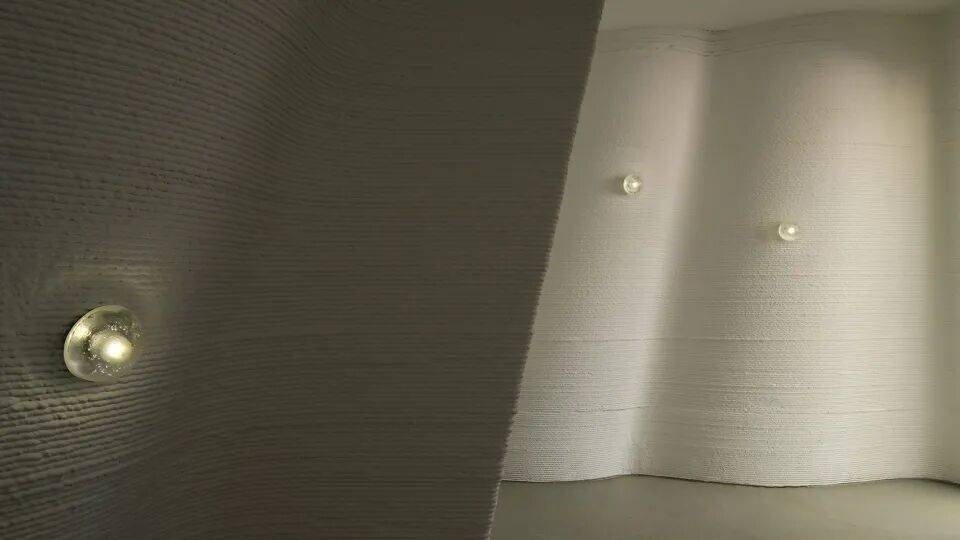

▲公共活动空间室内© Huaer Lin

总共九个空间单元,分成大、中、小三种模块,其中最大的三个模块并置贯通为一间综合活动室。围绕一个六边形的平台,空间单元匀称排布,构成一个微型的聚落,在无边的沙漠中创造出一种具有强烈安全感、抽象美和精神力的场域。平台由可回收的吹塑托盘支撑,仿佛漂浮在沙海之上。数片三角形帆布构成的天幕为平台遮挡烈日,也是对传统蒙古大帐的致敬。

▲营地构造分析©designRESERVE

▲公共活动空间内墙表面效果©Huaer Lin

▲公共活动空间内置桌面和照明©Huaer Lin

▲由三个混凝土模块串联的公共活动空间©Huaer Lin

较之于该地区常见的预制建造体系,如木屋和集装箱,三维打印混凝土墙体的空腔具有更优良的保温隔热性能。余留地设计团队希望为植树者创造有舒适度的临时栖息所,同时保持对沙漠自然力量的敬畏。最理想的是,当营地“过期”后,它能够复归于沙土,不留下有形的建筑垃圾。三维打印混凝土本质上是聚沙成塔,且较其它预制混凝土构件更易于优化体量,适应远程投放和快速组装,无需永久性、大开挖的地基。流线型的墙身设计有助于减少建筑的风阻,也力图使营地融入沙漠起伏的地景,采取一种与环境同频,而不是争奇的姿态。

▲平台上的室外淋浴©Huaer Lin

▲在平台上休息的植树者©Huaer Lin

▲天蓬在混凝土墙上投下阴影©Huaer Lin

场地旁边自然形成的间歇性沙湖,源自附近贺兰山脉的地下水系。沙湖提供植树和人员驻留的清洁水源,建筑的选址也与其保持适宜的距离,并通过生物降解法集中处理下水。营地的其它辅助材料,门窗、管线和天幕都采用可逆的方式构造,尽可能降低对环境的侵扰,同时适应未来锁边林种植区域的转移。混凝土中空的高隔热性能结合遮阳网,使室内无需机械空调设备。国产高效光伏板为营地提供充足电力,额外蓄能还可以给新能源汽车充电,使项目具备了超低碳、自维持运行的条件。

▲营地装配过程图解©designRESERVE

▲三维打印混凝土表面的阴影©Ziwen Hu

设计优势

“沙漠方舟”项目不仅服务于腾格里沙漠锁边生态公益基地的环保实践,也为阿拉善左旗的经济转型提供了一个新范式。该地区是内蒙古受沙漠化侵害最严重的牧场,也一直受退耕还林政策的影响而出现发展瓶颈。项目所服务的“种树植心”公益活动以可持续理念改善当地水土条件,吸引社会关注和共创,促进生态旅游,为牧区带来实惠和希望,提供更多元的就业与收入来源。项目的现场建造团队中,不仅包括锁边林员和志愿者,也有许多周边的原住牧民参与。未来,“沙漠方舟”将成为沙漠边缘社区与广大世界交流互动的媒介。

▲在沙漠方舟前工作的植树志愿者©Huaer Lin

▲锁边林志愿者团队野外作业中©ATDEF team

项目所具备的开创性价值,除了是中国首个在沙漠中采用三维打印混凝土技术完成的公共建筑案例,也因其所处的极端地理与气候条件,为人类探索适宜地外星球的建造技术提供了珍贵的实验样本。

▲黄昏中的沙漠方舟©ATDEF team

▲夕阳下的沙漠方舟©Yong Hu

▲夜空下的沙漠方舟©Yong Hu

项目图纸

▲三种尺寸的单元体©designRESERVE

项目名称:沙漠方舟

业主: 腾格里沙漠锁边生态公益基地

地点: 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗

项目类型: 公共建筑,文化建筑,可持续建筑,生态基础设施

项目面积: 150平方米

完成时间: 2025年5月

项目建筑师: 余留地

首席设计师: 宋方舟,岳峰

设计团队:黄景宁,许宴博

学术顾问:徐卫国教授

三维打印混凝土智能建造:无锡荷清数字建筑科技有限公司

三维打印团队:高远、崔方、林志鹏、敬一哲、毛宇轩

现场施工人员:吴向荣、王小明、郎海峰、陶德巴特尔、傅逸楠、刘兆金、陆明、祁成铎、戴兴茂、田海年、田培云、王肖义、俞兆燕、汤希庭、香中林、孙春花、桑会萍、运春来、曾德成、周新、屈大可、王金山、欧阳星雨

摄影师:种树植心团队,林画儿,胡子文团队

纪录片制作:贾慧敏,张思爽,胡子文,胡勇,任世瀚,郑伟波,方琰

材料:三维打印混凝土,塑化木地板,吹塑托盘,高强度纤维遮阴网,太阳能板,电池